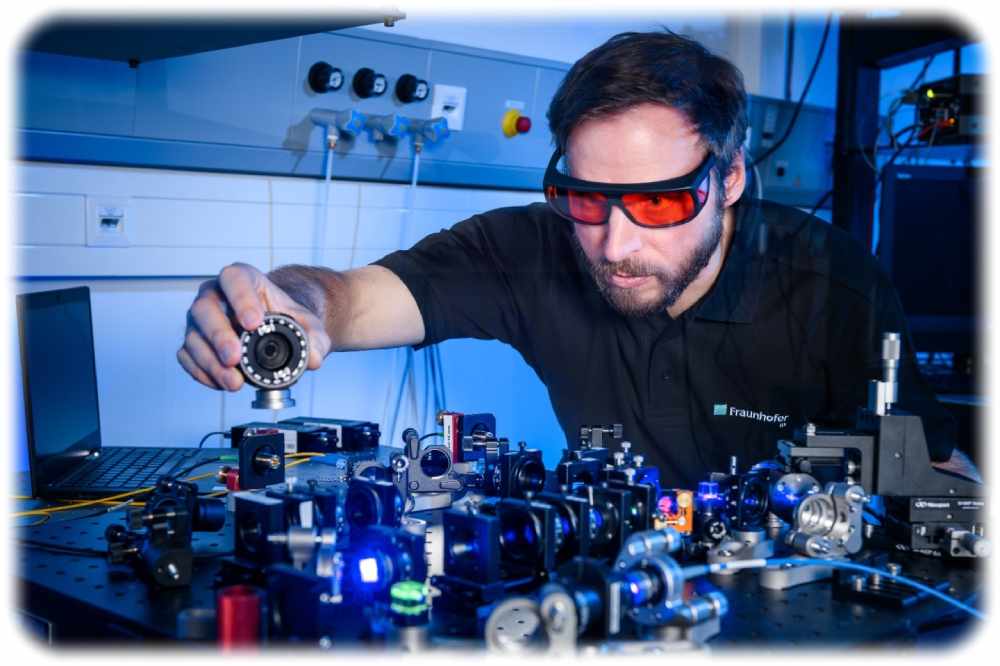

Jubiläum: Seit 30 Jahren forscht Fraunhofer in Sachsens Landeshauptstadt Dresden, 26. September 2022. Hocheffiziente Brennstoffzellen, biegsame organische Computertechnik, durchsichtige Panzerkeramik, Tricorder à la Raumschiff Enterprise, Quantenprozessoren und der längste Bus der Welt – die Liste der ambitionierten Projekte, an denen Fraunhofer in Dresden forscht, ist lang und schillernd. In den vergangenen 30 Jahren ist die sächsische Landeshauptstadt zum größten Fraunhofer-Standort in Deutschland aufgestiegen: Inzwischen tüfteln hier 2440 Menschen mit einem Gesamtetat von 339 Millionen Euro in elf Instituten an wegweisenden Keramiktechnologien, der Nanoelektronik der Zukunft, Lasersystemen, industriellen 3D-Druckern, vernetzter Landwirtschaft, Quantentelefonen und vielen anderen wegweisenden Innovationen. Die neuesten Zuwächse sind das Nanoelektronikzentrum „Center for Advanced CMOS & Heterointegration Saxony“ (Cachs) im Dresdner Norden und eine Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS: In den „Universellen Werken Dresden“ entwickelt seit 2019 ein 14-köpfiges Team neuartige Systeme für den Dialog zwischen Mensch und Maschine sowie Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt.