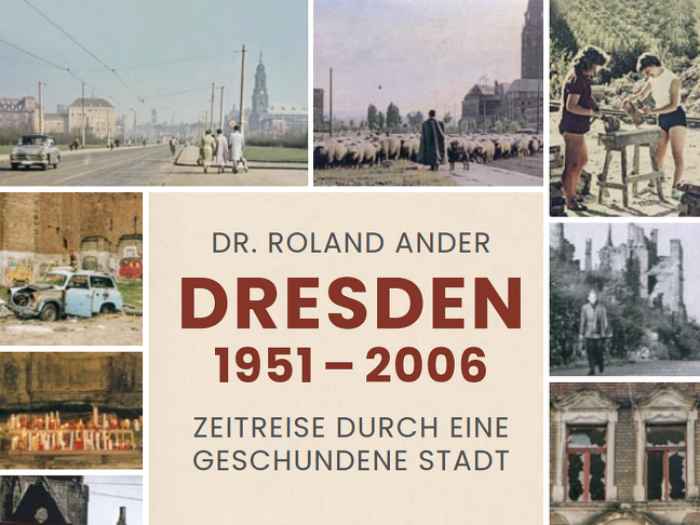

Foto-Buch zeigt Leben in Dresden zwischen Ruinen, Abriss, Verfall und Wiederaufbau Ungefähr 40 Minuten benötigte am Ende des Zweiten Weltkrieges eine alliierte Luftflotte, um eine deutsche Stadt in ein ausgebranntes Gerippe zu verwandeln. Stadt um Stadt wurde – ähnlich war die Situation in Japan – 1945 zerbombt, es war eigentlich egal, ob sie von militärischer Bedeutung war, ein wie auch immer gearteter „Grund“ fand sich schon, um eine Stadt zum gerechtfertigten Angriffsziel zu erklären. Dresden erwischte es am 13. Februar, kurz davor hatte es Magdeburg getroffen: 371 Flugzeuge, 1200 Tonnen Bomben, 39 Minuten. Danach waren 190.000 Magdeburger obdachlos, die Innenstadt ein Trümmerfeld. Wesel war am 16. Februar an der Reihe, es folgten bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, die explizit nicht den Bombenangriffen geschuldet war, noch Chemnitz, Dessau, Wesel, Pforzheim, Potsdam, Würzburg, Nordhausen….