Leag plant „H2UB“-Zentrum für neue Energiekreisläufe in Boxberg

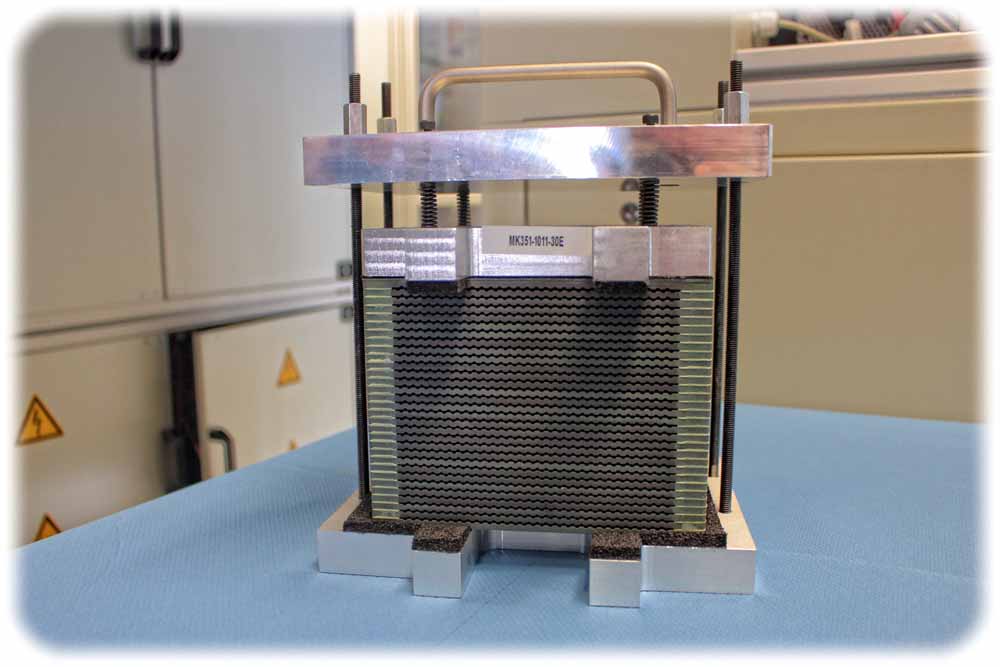

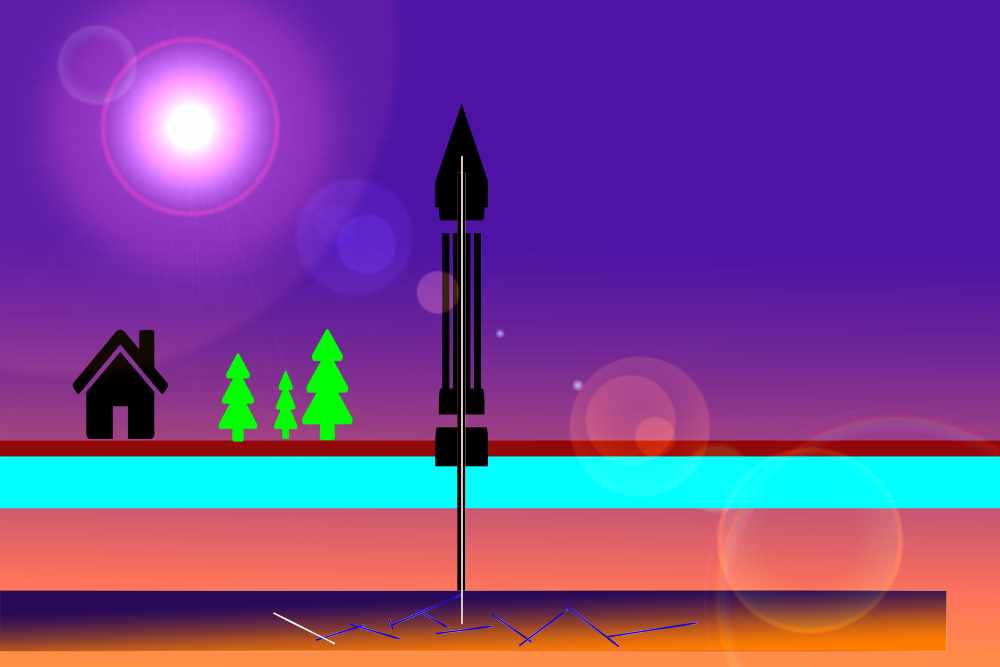

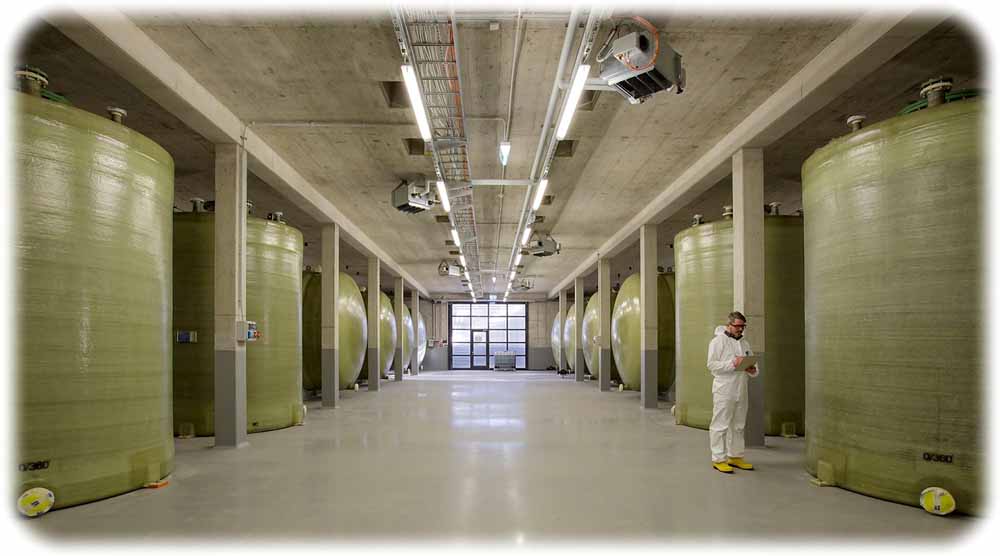

Am ehemaligen Braunkohle-Kraftwerk will der Konzern Elektrolyseure, Akkus und große Brennstoffzellen installieren Boxberg, 13. April 2024. Um eine neue Energiewirtschaft für die Zeit nach dem Braunkohleausstieg in der Lausitz vorzubereiten, baut die Leag in Boxberg ein Wasserstoff- und Stromspeicherzentrum. Dieses „H2UB“ („Hydrogen Unit and Battery“) genannte Vorhaben hat der ostdeutsche Energiekonzern nun angekündigt, es aber auch von Subventionen abhängig gemacht: „Wichtige Voraussetzung für die Realisierung des Projekts H2UB ist die Unterstützung durch Fördermittel, die das Unternehmen beantragt hat“, betonen die Leag-Manager.