Metallfreies Reinraumlabor für supergenaue Alters-Analysen in Freiberg eröffnet

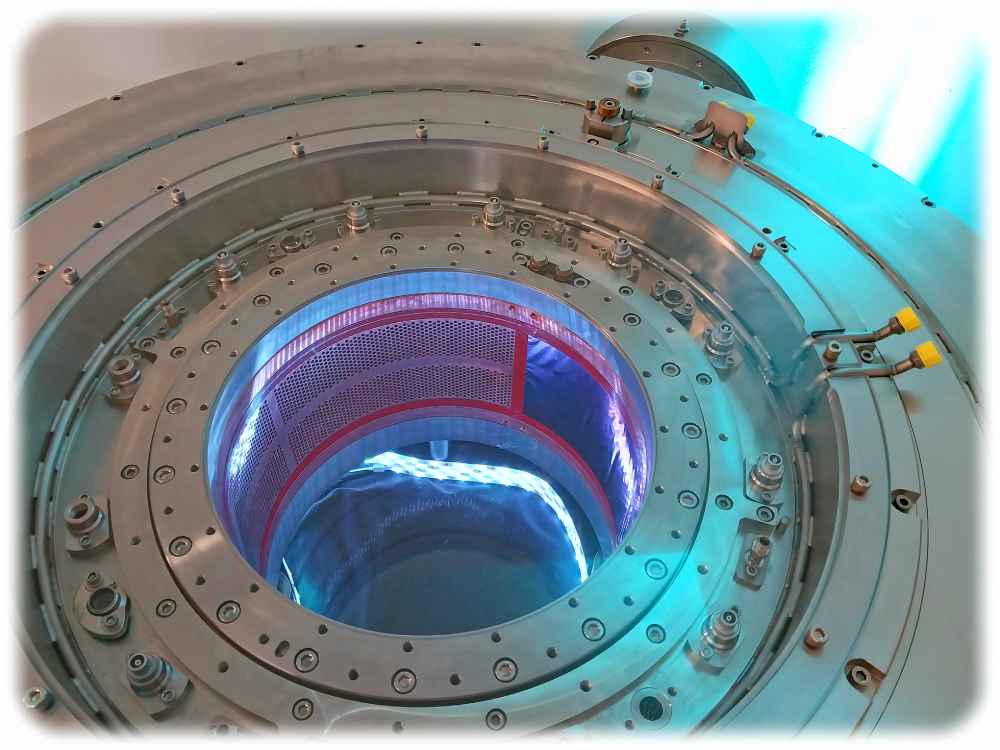

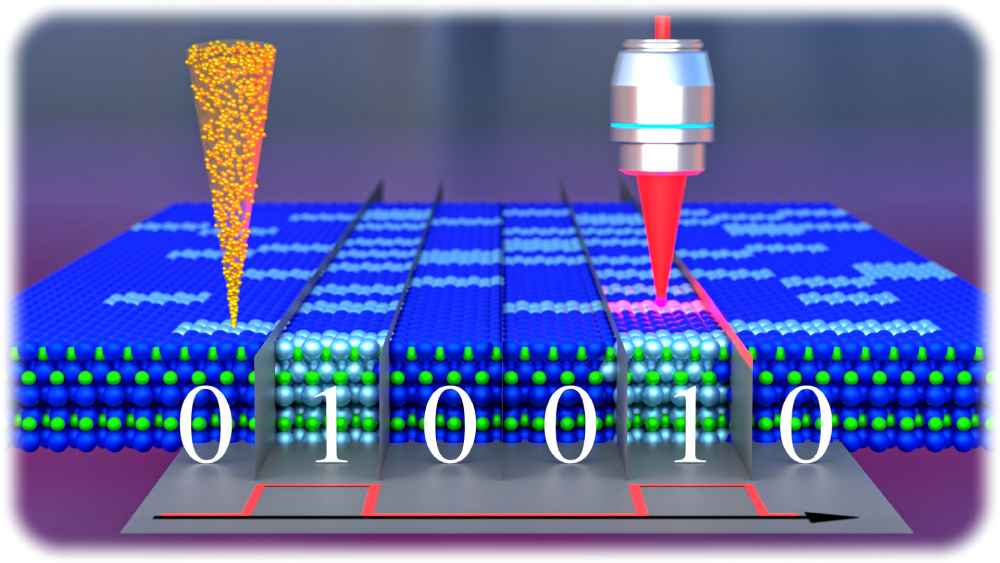

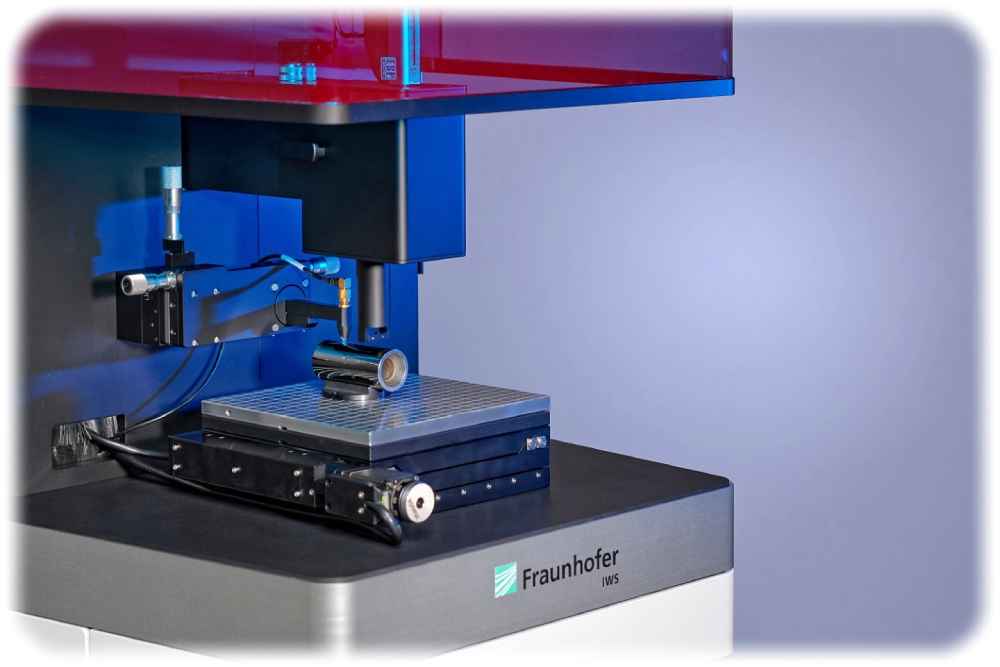

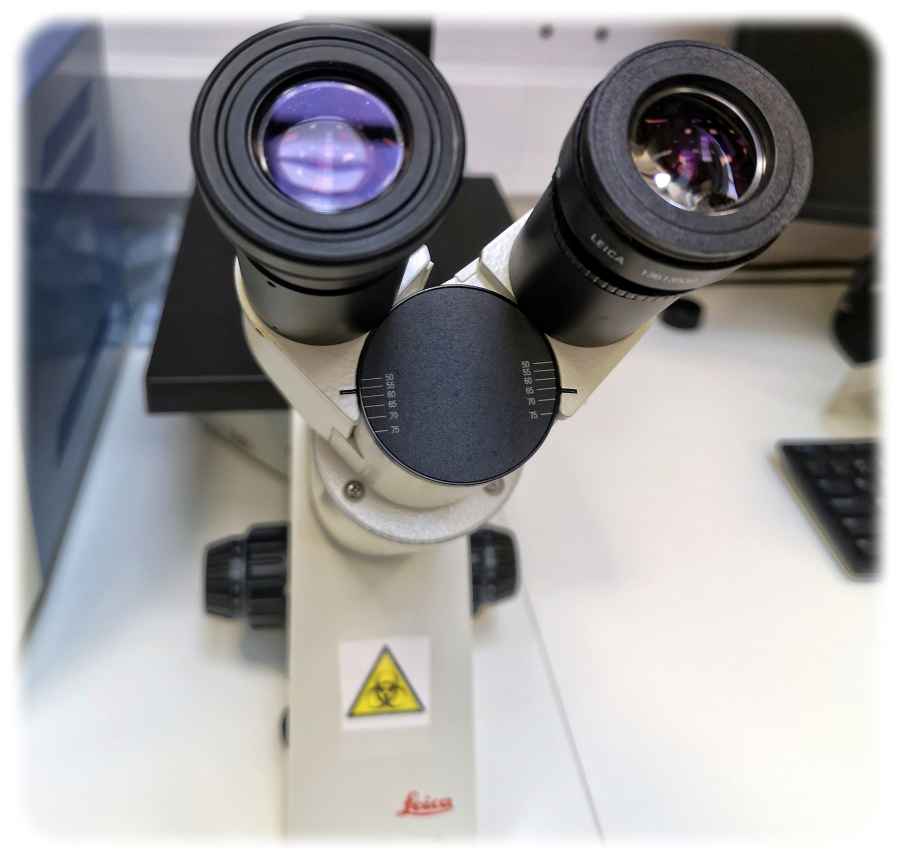

Sachsen hat zwei Millionen Euro in deutschlandweit einzigartiges Lab investiert Freiberg, 22. April 2024. Was hat die Dinosaurier aussterben lassen? Ein Einschlag eines gewaltigen Felsen aus dem All auf der Erde oder immer neue Vulkanausbrüche? Wohl beides, vermuten Wissenschaftler mittlerweile, weil sie all diese Ereignisse nun viel besser zeitlich eingrenzen können als früher. Dabei setzen sie unter anderem besonders präzise Uran-Verfallsanalysen ein, wie sie im neuen, zwei Millionen Euro teuren Metallfrei-Reinraumlabor der Bergakademie Freiberg möglich geworden sind. Extra für die Geologen und erdgeschichtlichen Teams ist dort ein völlig metallfreier Reinraum entstanden. Denn jeder kleine Blei-Rest in metallischen Bauteilen würde alle Hochpräzions-Datierungen verzerren.