EU plant „KI-Fabriken“ für Jungunternehmen

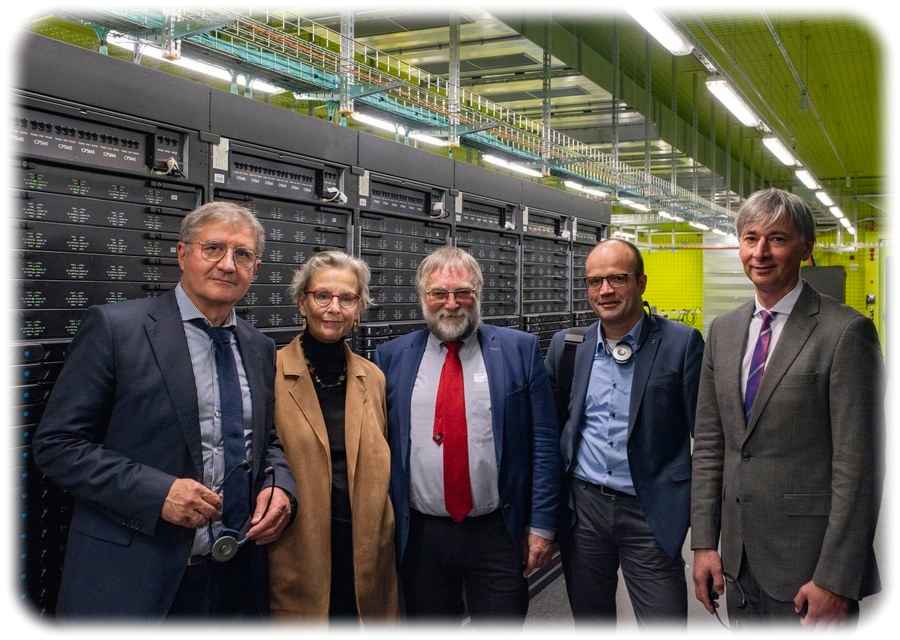

KI-Bundesverband dringt auf Anschaffung geeigneter Supercomputer Berlin/Brüssel, 27. April 2024. Der deutsche KI-Bundesverband begrüßt die EU-Pläne, sogenannte „KI-Fabriken“ einzurichten, in denen junge Unternehmen ihre „Künstlichen Intelligenzen“ und deren Sprachmodelle an Supercomputern trainieren und testen können. Der Verband reagiert damit auf eine Abstimmung im Europaparlament über die „EuroHPC-Startup-Initiative zur Stärkung der europäischen Führungsrolle in vertrauenswürdige Künstliche Intelligenzen“.