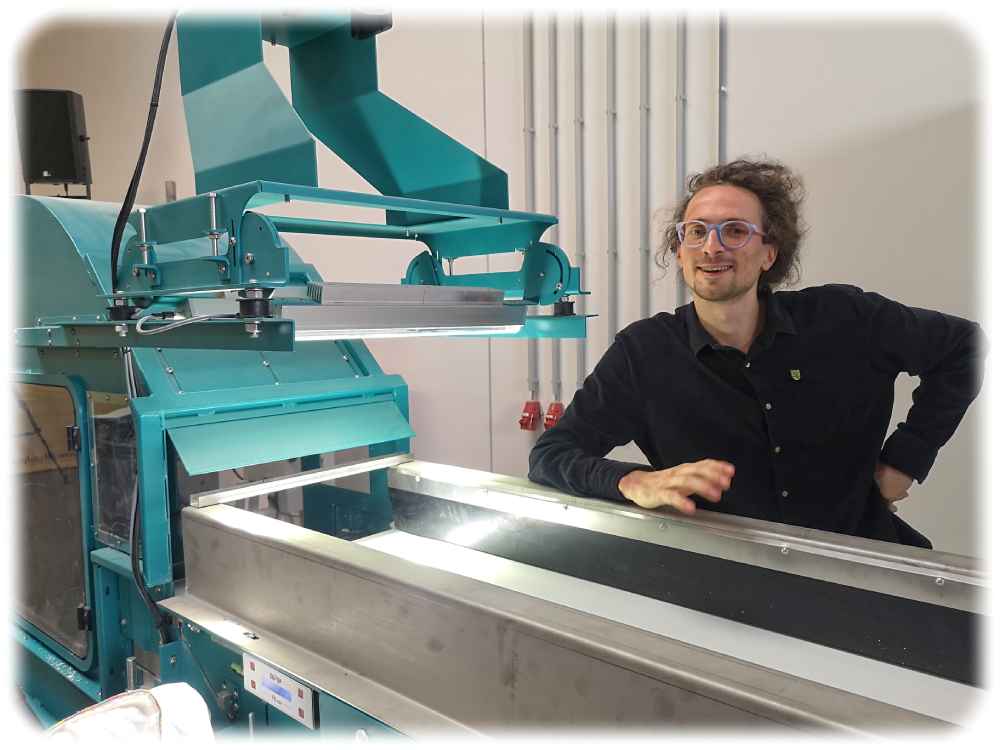

Lausitzer „Circecon“ soll Kreislaufwirtschaft in Sachsen ankurbeln

108 Millionen Euro für neues Forschungszentrum in Schwarze Pumpe Schwarze Pumpe, 5. April 2024. Im Industriepark „Schwarze Pumpe“ bei Spremberg entsteht für rund 108 Millionen Euro ein Forschungscampus für „Grüne Kreislaufwirtschaft“ („Green Circular Economy“, kurz: Circecon). Das haben die daran beteiligten Unis Dresden, Chemnitz und Freiberg sowie die Hochschule Zittau/Görlitz heute offiziell vereinbart.