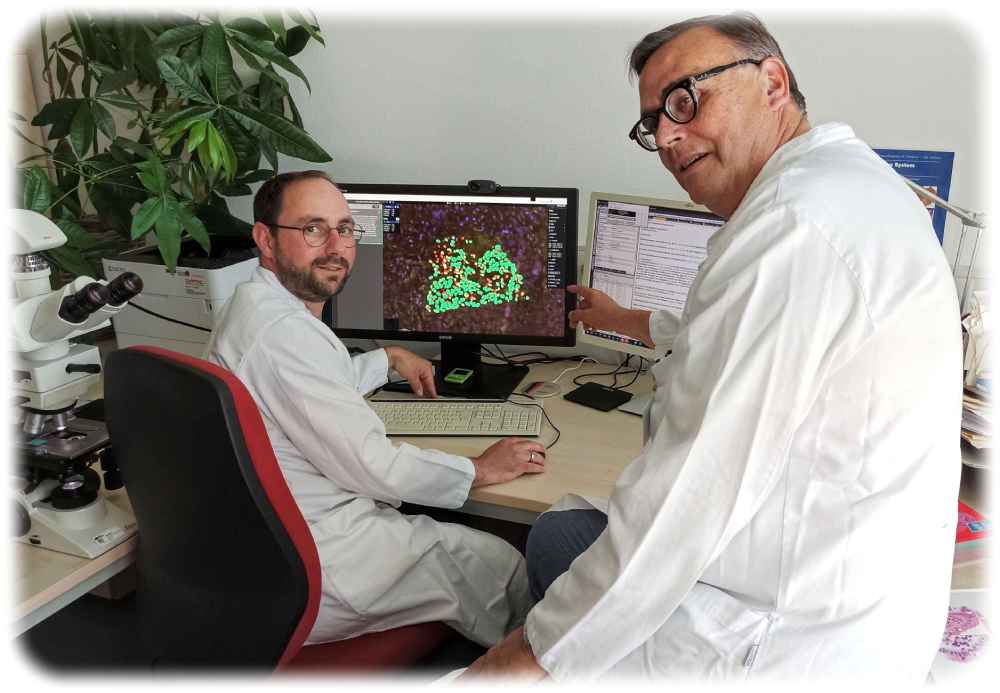

Zelltherapie-Erfolg gegen Krebs im Knochenmark wird berechenbar

Leipziger Hämatologen finden Biomarker für Kampf gegen „Multiples Myelom“ Leipzig, 28. April 2024. Damit Ärzte künftig besser einschätzen können, ob und wann beim konkreten Patienten eine Zelltherapie gegen die Knochenmark-Krebsart „Multiples Myelom“ funktioniert, haben Leipziger Hämatologen nun den Weg zu einem dafür geeigneten Analyseverfahren geebnet: Sie haben Biomarker gefunden, die anzeigen, ob das Immunsystem des Patienten auf eine „CAR-T“-Zelltherapie anspringt. Das hat die Uni Leipzig mitgeteilt.