Tot-lebendige Quantenkatze lockt Kinder in Dresdner Physik-Irrgarten

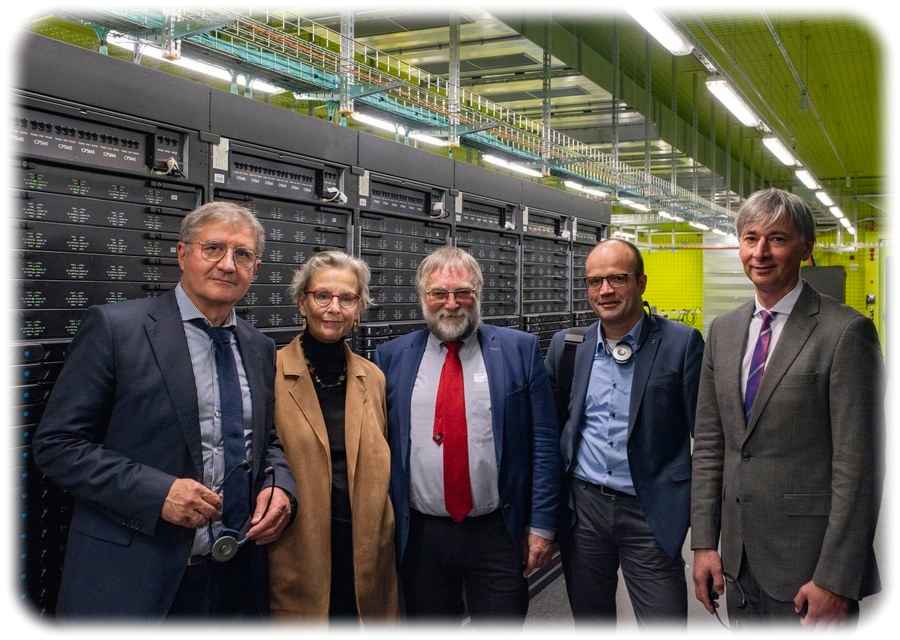

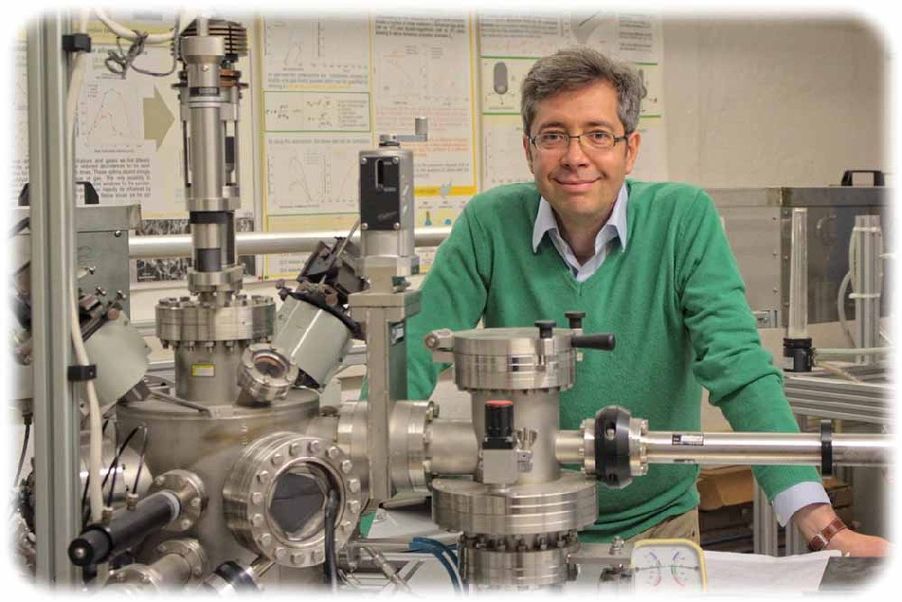

Exzellenzzentrum „Ct.qmat“ hat in Technikmuseum Deutschlands 1. Quanten-Escape-Room gebaut Dresden, 25. April 2024. Vor 90 Jahren steckte der Physiker Erwin Schrödinger eine Quanten-Katze in eine gefährliche Box mit einer Höllenmaschine darinnen. Seither fragte er sich immer wieder, ob seine Katze noch lebt und tot ist. Da er keine vollendeten Tatsachen schaffen wollte, indem er die Kiste öffnete, blieb sie verschlossen. Und so machte es sich die gleichermaßen tote wie lebendige Katze darin gemütlich, richtete sich Wohnzimmer, Küche, Bad und Garderobe ein. Nun, neun Dekaden später, ist Schrödingers übermannsgroße Box in den Technischen Sammlungen Dresden wieder aufgetaucht. Dort lädt die „Katze Q“ nun Mädchen und Jungs ein, einen Fluchtweg aus ihren Quantenreich zu finden….