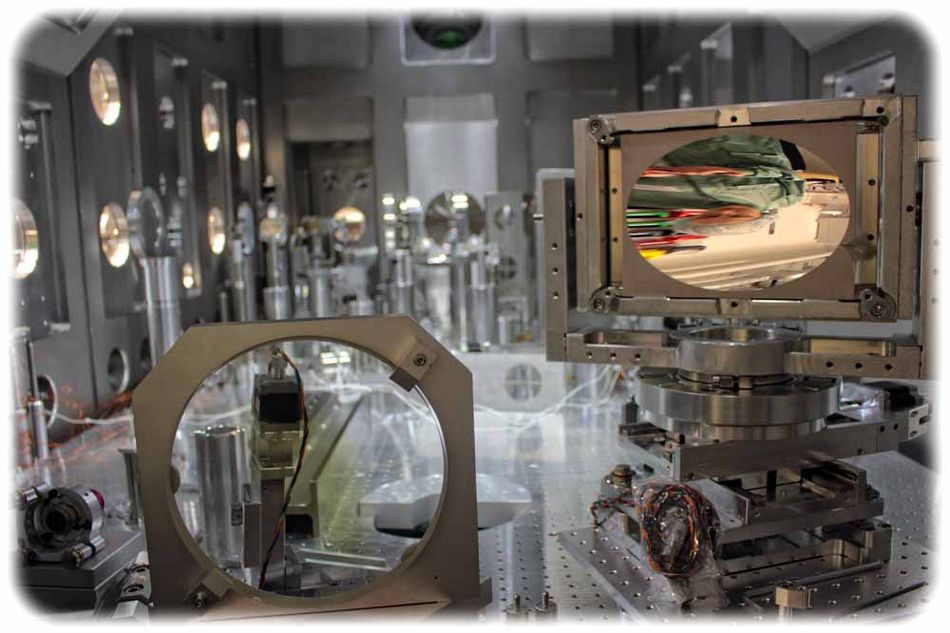

Das Penelope-Superlaser-Labor im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Foto: Heiko Weckbrodt, „Creative Commons“-Lizenz 3.0 (freie Nutzung unter Namensangabe)

Lichtgeschubste Protonen sollen schwer operierbare Wucherungen zerstören

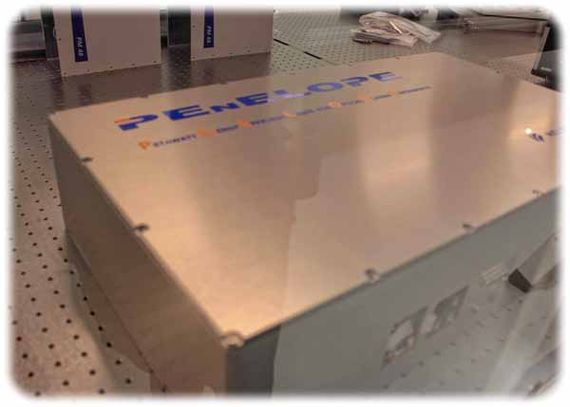

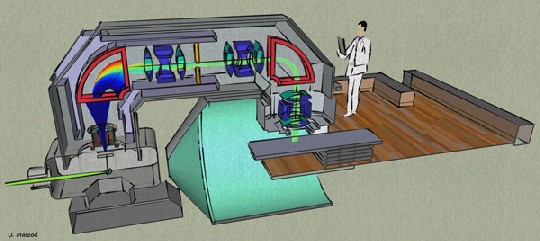

Dresden, 27. September 2015. Um auch kleineren Krankenhäusern Protonen-Therapien gegen besonders komplizierte Krebs-Erkrankungen zu ermöglichen, wollen die Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) lasergestützte Teilchenbeschleuniger konstruieren. Die sollen bedeutend kleiner, preiswerter und einfacher bedienbar sein als heutige Ionen-Ringbeschleuniger, die für solche Therapien eingesetzt werden – in Deutschland beispielsweise in Heidelberg, München, Essen, München und Dresden. Herzstück des Dresdner Ansatzes für einen kompakteren medizinischen Teilchenbeschleuniger ist der Superlaser „Penelope“ („Petawatt, Energy-Efficient Laser for Optical Plasma Experiments“), der sich noch in der Aufbauphase befindet. Penelope soll im Endausbau eine Leistung von einer Billiarde Watt (= Petawatt) erreichen und in kurzen Pulsen die schweren Atomkern-Teilchen bis nahe an die Lichtgeschwindigkeit vorwärtsstoßen.

Blick in den Teilchenbeschleuniger im Protonenstrahl-Therapiezentrum Dresden, OncoRay, Foto: Christoph Reichelt, Uniklinik Dresden

Lichtverstärker der Petawatt-Klasse entsteht derzeit am Rande Dresdens

Im Endausbau wird die gesamte Penelope-Anlage eine Länge von etwa 30 bis 40 Metern haben. Da das Licht in diesen Verstärkeranlagen mehrfach reflektiert wird, wird es letztlich aber mehrere Kilometer Weg zwischen Quelle und Austritt zurücklegen wird. Im 300 Quadratmeter großen Laserlabor ist derzeit bereits die erste Lichtverstärkerstufe installiert. Laut Schätzungen der Forscher wird es noch etwa drei Jahre dauern, bis alle Verstärkerstufen eingerichtet und Penelope die Zielleistung von 1 Petawatt erreicht. Abstrahlen wird der Superlaser dann sehr kurze, aber hochkonzentrierte Lichpulse, die nur wenige Billiardstel Sekunden (= Femtosekunden) dauern werden.

Teil des Penelope-Lasers, der in etwa drei Jahren auf seine Spitzenleistung von 1 Petawatt koimmen soll. Foto: Heiko Weckbrodt, „Creative Commons“-Lizenz 3.0 (freie Nutzung unter Namensangabe)

Auch älterer Draco-Laser könnte Petwatt-Liga erreichen

Als Vorstufe verfügt das HZDR über einen bereits funktionierenden, aber anders konstruierten Terawatt-Laser namens „Draco“, der auf bis zu 150 Billionen Watt (150 Terawatt) kommt und damit etwa nur ein Sechstel der geplanten Penelope-Leistung kommt. Die Forscher sind allerdings optimistisch, den Draco durch allerlei Tuning später auch noch bis in die Petawatt-Liga treiben zu können.

Blick in eine Experimentalkammer im ELBE-Komplex des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf, an die bereits der Draco-Laser angeschlossen ist. Foto: Heiko Weckbrodt, „Creative Commons“-Lizenz 3.0 (freie Nutzung unter Namensangabe)

Bisher nur wenige Petawatt-Laser in Betrieb

Weltweit sind bereits ein paar Petawatt-Laser im Forschungssektor im Betrieb. Teilweise haben die Institute dabei Versuche mit lasergestützter Atomkern-Fusion für die Energiegewinnung, teilweise astronomische Forschungen oder auch medizinische Anwendungen im Blick. So verfügen die Universität Texas in Austin, das kalifornische „Lawrence Livermore National Laboratory“ nahe San Francisco und das deutsche GSI-Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt über solch einen Superlaser.

Komponente des Penelope-Superlasers. Foto: Heiko Weckbrodt, „Creative Commons“-Lizenz 3.0 (freie Nutzung unter Namensangabe)

Viel Eigenbau in Instituten nötig

Zu den führenden Anbietern derartiger Hochleistungs-Lasersysteme, wie sie in der Wissenschaft gebraucht werden, gehören beispielsweise Amplitude Technologies und die Thales-Gruppe (beide aus Frankreich). Allerdings ist für Petawatt-Laser auch viel Eigenbau in den Instituten notwendig. Auch für die Herzstücke solcher Superlaser, die Verstärkerkristalle, gibt es nur wenige Anbieter wie das US-Unternehmen „Crystal Systems“. Insbesondere die Titan-Saphir-Kristalle, die in vielen Spitzensystemen eingesetzt werden, sind teuer (je nach Größe mehrere 10.000 Euro) und haben oft lange Lieferzeiten, weil ihre Züchtung so aufwendig ist.

Autor: Heiko Weckbrodt

Zum Weiterlesen:

Oiger berichtet live vom #ScienceTwetup aus Rossendorf und vom Planck-Genentikinstitut Dresden

Uniklinik Dresden nimmt Protonen-Ringbeschleuniger für Krebstherapie in Betrieb

Nur noch halb so groß wie klassische Protonenbeschleuniger: Der Dresdner Superlaser-Beschleuniger. Schema: Umar Masood

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.