Brennstoffzellen-Lkw soll Probleme am Wasserstofftank selbst „spüren“

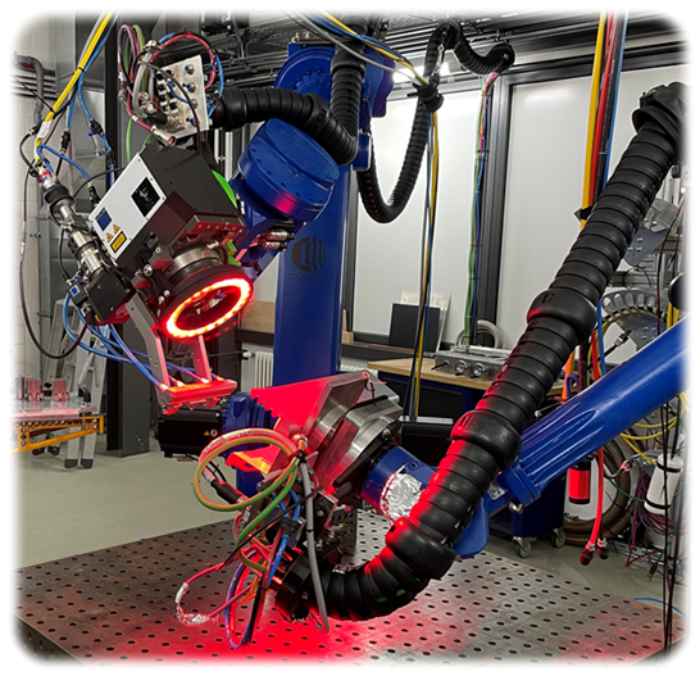

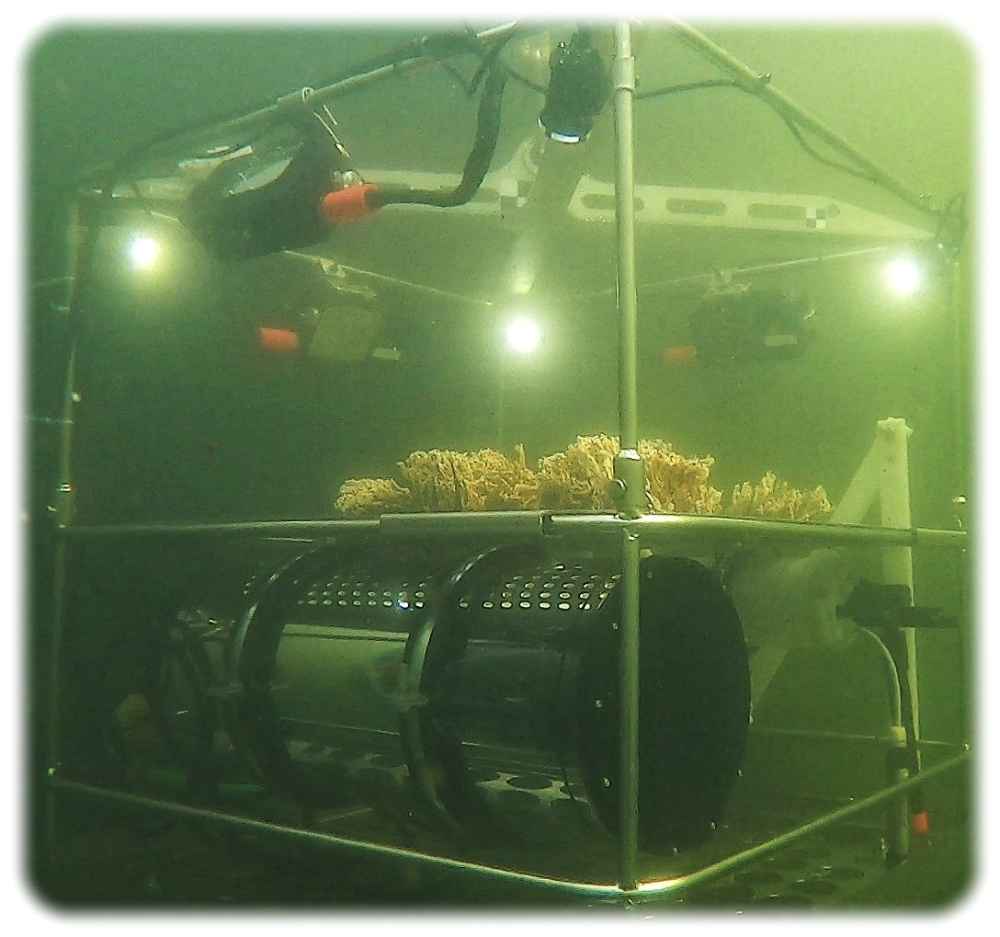

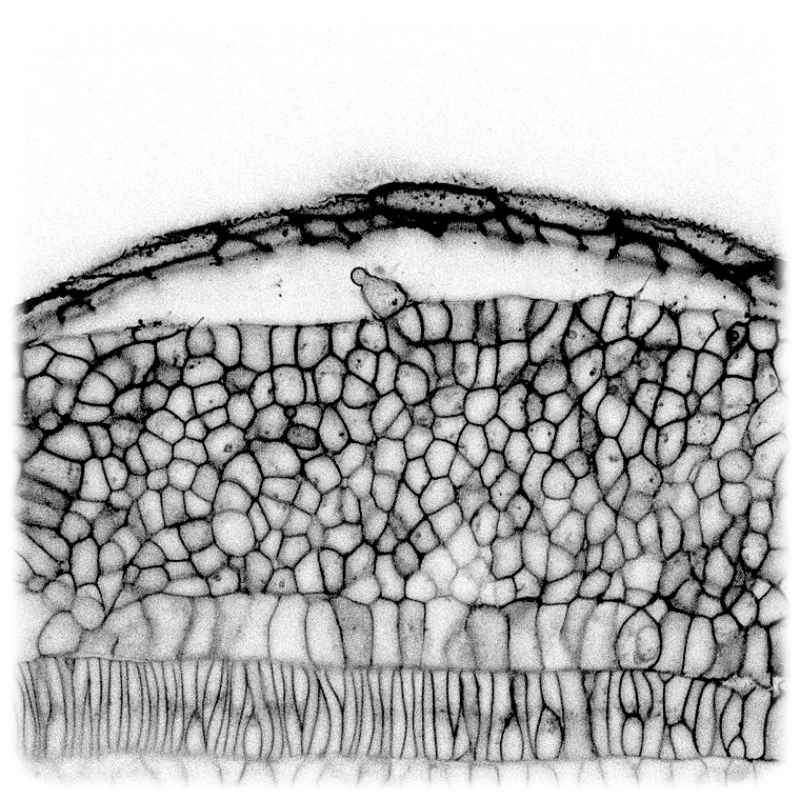

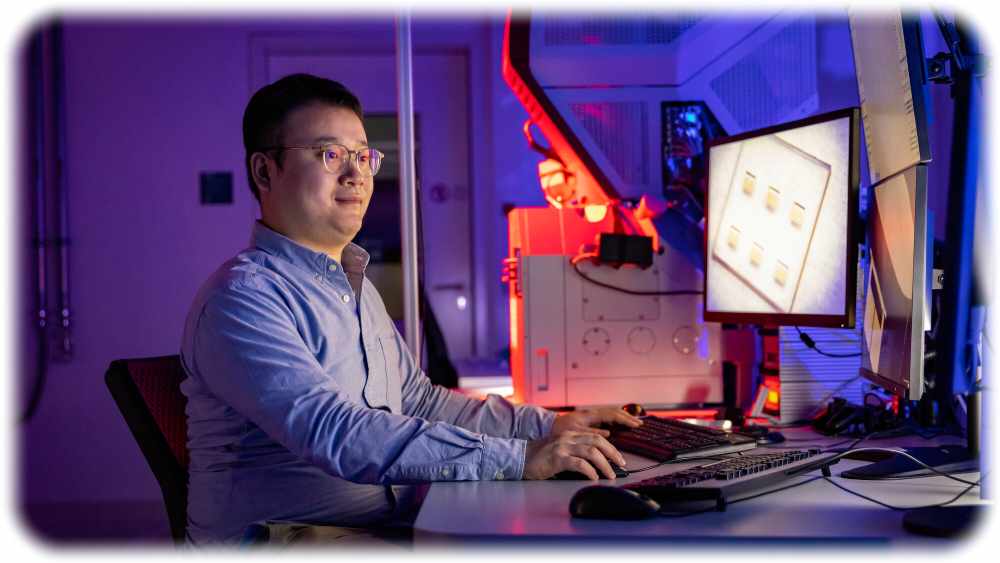

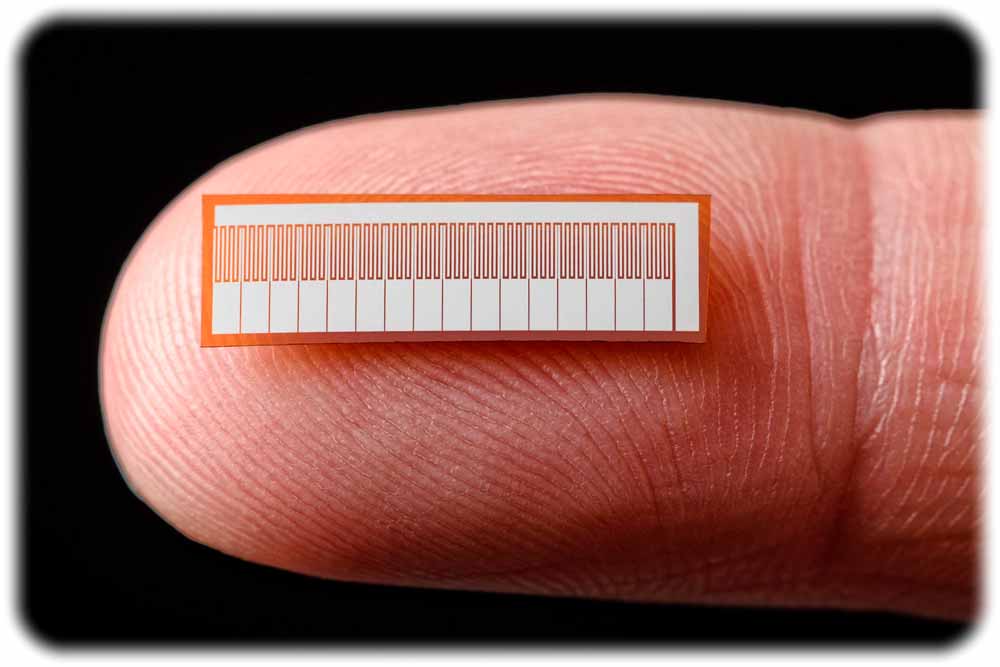

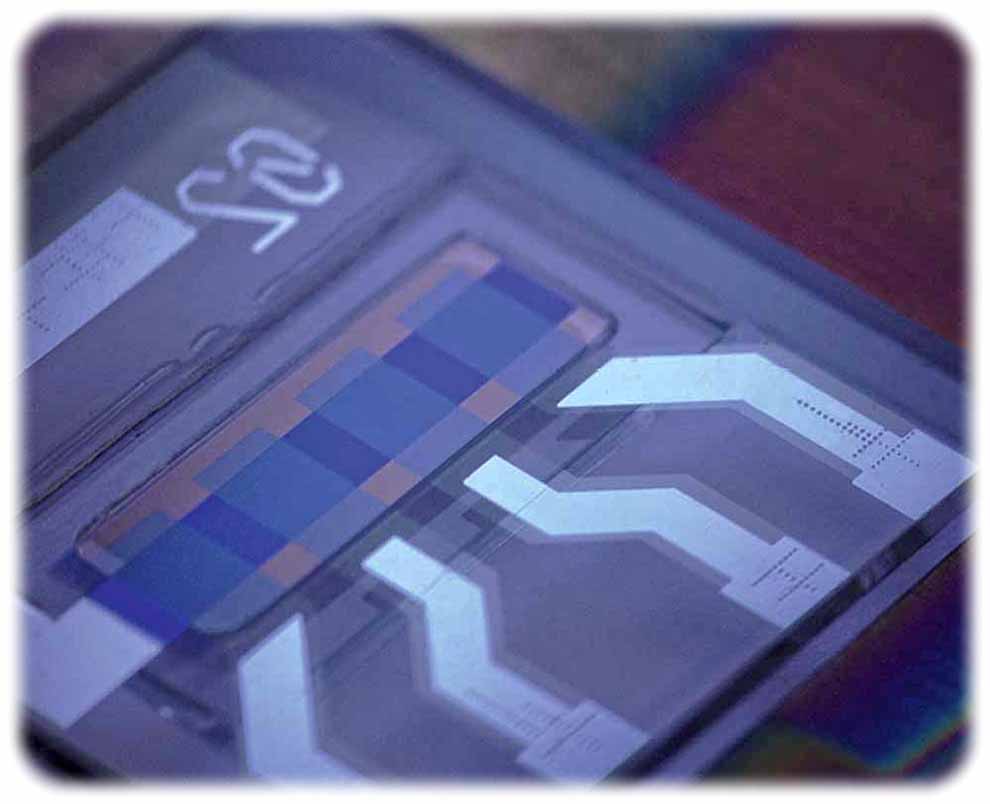

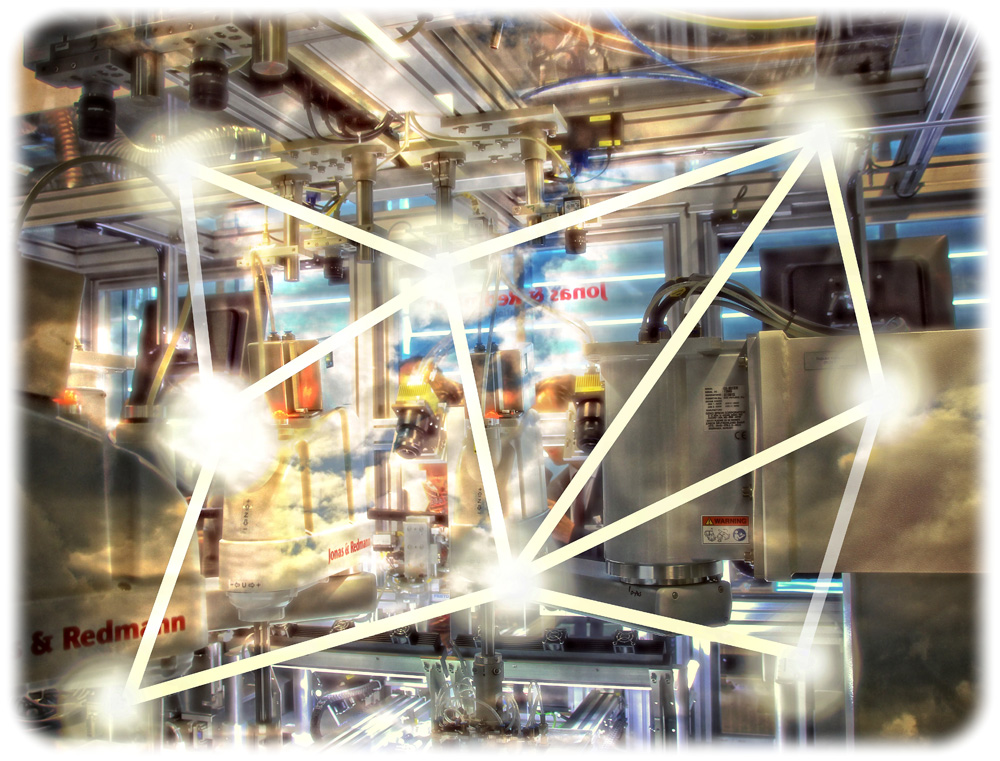

„Smarthydro“-Konsortium aus dem Erzgebirge entwickelt selbst überwachendes Tankträgersystem Marienberg, 11. Dezember 2023. Wasserstoff-betriebene Autos, Triebwagen und Flugzeuge sollen künftig ähnlich wie ein Lebewesen „spüren“, wenn mit ihrer Tanks und Treibstoff-Leitungen nicht stimmt. Dafür haben Technologie-Firmen aus dem Erzgebirge binnen drei Jahren ein besonders leichtes Tank-Trägersystem mit Spannbändern entwickelt, in das Überwachungssensoren gleich mit eingestickt sind. Den Prototypen haben die Partner des Projektes „Smarthydro“ nun im sächsischen Marienberg vorgestellt. Das geht aus einer Mitteilung der „Wirtschaftsförderung Erzgebirge“ (WFE) hervor.