Dresdner Biotechnologen entziffern Erbgut-Reparaturkleber

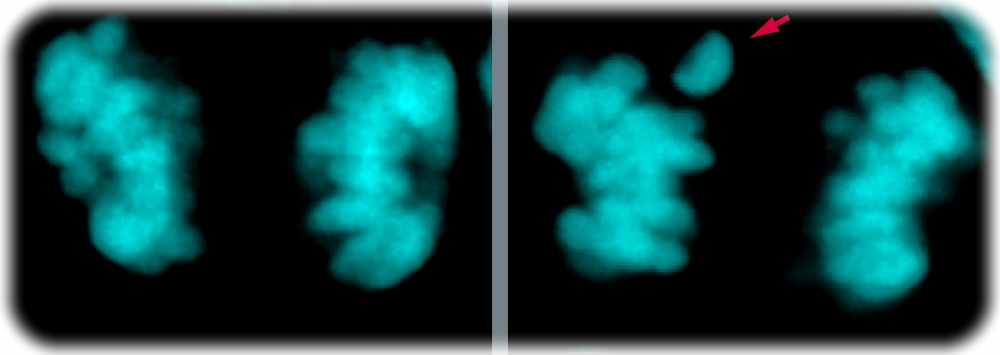

Molekularer Leim „Parp1“ soll für bessere Krebstherapien sorgen Dresden, 6. Februar 2024. Dresdner Forscher sind den Reparatur-Mechanismen der Erbgut-Moleküle im Menschen ein Stück näher gekommen – und damit auch neuen Ansätzen für künftige Krebstherapien. So hat ein Forscherteam um Prof. Simon Alberti vom „Biotechnologischen Zentrum“ (Biotec) der TU Dresden nun die Funktionsweise und Rezeptur des protein-basierten Reparaturklebers „Parp1“ entziffert, mit denen der Organismus beschädigte DNS-Ketten (englisch: DNA) solange provisorisch kittet, bis die eigentlichen Reparatur-Enzyme ihre Arbeit vollbracht haben. Das geht aus einer Mitteilung der Technischen Universität Dresden (TUD) hervor.