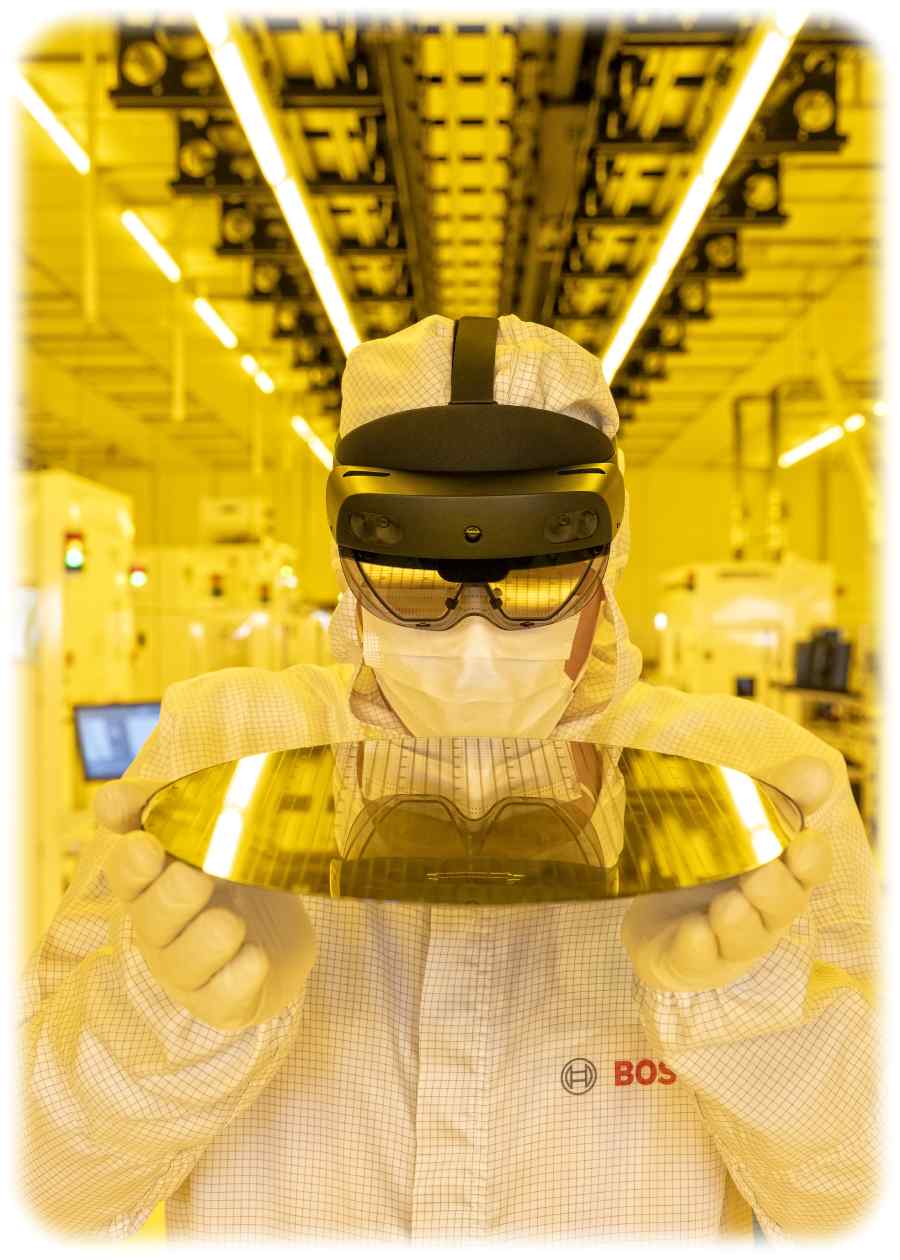

In modernen Chipfabriken wie der von Bosch in Dresden sind hochqualifizierte gefragt, die sich mit Halbleitern, Maschinenbau, IT, AR-Datenbrillen und KI auskennen. Foto: Bosch

Wenige Alleskönner fahren die Schichten in hochautomatisierten Halbleiterfabriken – das verändert Berufsbilder

Dresden, 17. März 2022. In den europäischen Halbleiterwerken wandeln sich die Berufsbilder. Das hat sich während der heutigen virtuellen Fachtagung „Fabrik der Zukunft“ in Dresden herauskristallisiert. Demnach sorgt die Hyperautomatisierung in der Mikroelektronik dafür, dass zunehmend hochqualifizierte digitale Universalisten gefragt sind.

Prof. Dirk Reichelt von der HTW Dresden gilt als Spezialist für die Industrie 4.0 und die Fabrik der Zukunft. Foto: HTW/ IPMS

Gefragt ist der IT-Maschinenbau-Halbleiter-Profi

Zugespitzt bedeutet das: Der optimale Chipfabrik-Mitarbeiter von heute ist ein Spezialist für Informationstechnologie mit tiefem Wissen in Mikroelektronik und Maschinenbau mit „interkultureller Bildung“. Das haben Prof. Dirk Reichelt von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden und Christian Koitzsch, der Chef der Dresdner Bosch-Chipfabrik, eingeschätzt.

Bei Arbeit in internationalen Teams hilft interkulturelle Kompetenz

„Anfangs haben wir vor allem Leute mit viel Halbleitererfahrung eingestellt“, berichtet Christian Koitzsch. „Jetzt sind es eher IT-Spezialisten.“ Umgekehrt sollten Halbleiter- oder Maschinenbau-Ingenieure vorzugsweise auch in der Sprache „Python“ programmieren können und etwas von Physik und von Statistik verstehen. Zudem sei eben auch die Fähigkeit, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen im internationalen Teams zusammenzuarbeiten, neben der fachlichen Qualifikation besonders wichtig.

Beispiel Bosch: Sonntagsschicht mit zehn Leuten im Reinraum

Hintergrund: Bedienten und beluden früher in einer typischen Chipfabrik oft Tausende „Operators“ oder andere Facharbeiter die Fertigungsanlagen, sind die Megafabs heutzutage so hochautomatisiert, dass oft nur wenige Dutzend Menschen pro Schicht im Reinraum präsent sein. Bei Bosch Dresden zum Beispiel sind die Fertigungshallen fast menschenleer, Sonntags-Schichten werden oft mit nur zehn Mitarbeitern gefahren. Die müssen sich dann aber eben auch möglichst breit mit aller eingesetzter Technik auskennen und zum Beispiel auch Datenbrillen bedienen können.

AR-Datenbrillen machen das Unsichtbare sichtbar

Letztere hatte Bosch schon beim Fabrikaufbau eingesetzt, um Fernkonsultation mit Spezialisten zu ermöglichen, die wegen Corona unerwarteterweise nicht nach Dresden reisen konnten, um ihre Maschinen einzurichten. Diese Datenbrillen sind meist für die Darstellung einer „Augmentierten Realität“ (AR) ausgelegt. Sprich: Sie zeigen den Monteuren vor Ort ihre reale Reinraumumgebung und spiegeln computergenerierte Zusatzinformationen ins Sichtfeld: Dadurch werden zum Beispiel verborgene Anschlüsse und Leitungen hinter Wänden sichtbar, lassen sich Montageanleitungen einblenden oder eben die besagten Experten der Zulieferfirmen zuschalten.

Virtuelle Konferenz widmet sich der Fabrik der Zukunft

Neben Koitzsch und Reichelt referierten elf weitere Wissenschaftler und Unternehmer vor allem aus Sachsen während der Tagung vor rund 90 Fachbesuchern über ihre Forschungsprojekte und Erfahrungen rund um die „Fabrik der Zukunft“. Organisiert wurde die virtuelle Konferenz von der HTW Dresden und „Saxony5 – Co Creation Lab Fabrik der Zukunft“. Saxony5 ist ein Transferverbund der sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Dresden, Leipzig, Mittweida, Zittau, Görlitz und Zwickau.

Autor: Heiko Weckbrodt

Quelle: Konferenz „Fabrik der Zukunft“, Bosch, HTW DD, Oiger-Archiv

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.