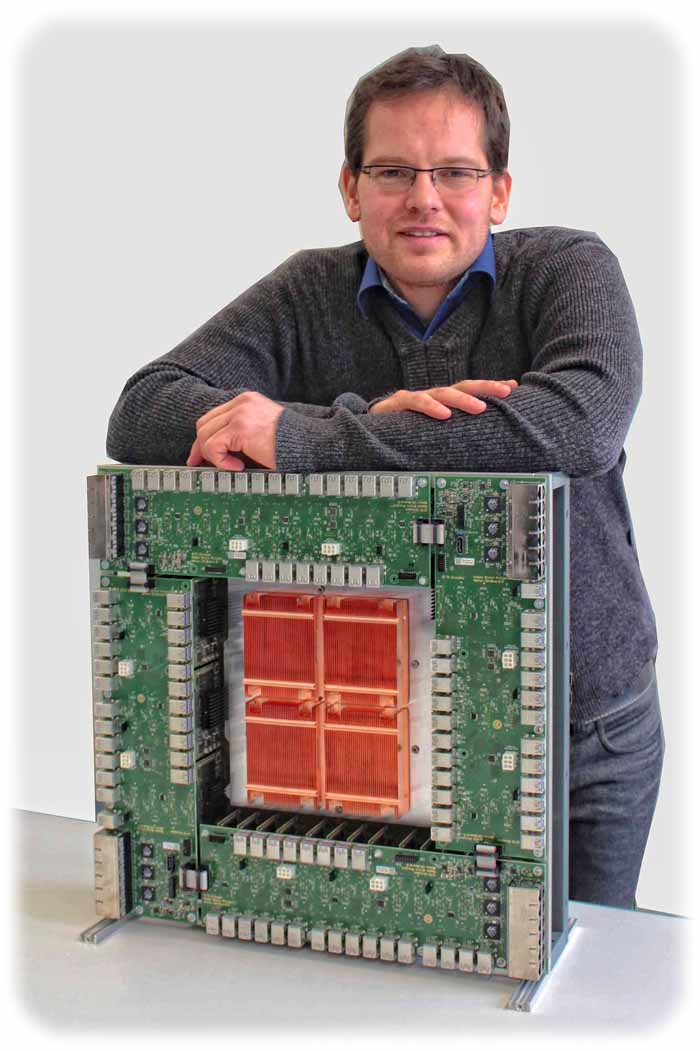

Prof. Christian Mayr von der Technischen Universität Dresden (TUD) mit dem Neurocomputer „NMPM1“, den Forscher der Unis Heidelberg und Dresden gemeinsam im „Human Brain Project“ entwickelt hatten – ein Alternativkonzept zum Spinnaker. Foto (bearbeitet, freigestellt): Heiko Weckbrodt

„SpiNNaker2“-Chips sollen bei Globalfoundries produziert werden

Dresden, 12 September 2019. Die Dresdner Neuro-Mikroelektroniker bauen ihre Versuche aus, das menschliche Gehirn durch innovative Computertechnik nachzubauen: Mit dem „SpiNNaker2“ wollen sie an der TU Dresden einen Supercomputer mit bis zu zehn Millionen Rechenkernen konstruieren, die die Neuronen-Netzwerke eines Gehirns nahezu vollständig simulieren können. Die sächsische Landesregierung wird dafür acht Millionen Euro zuschießen.

Ein bisschen schlauer als klassische Supercomputer

In konventioneller Maßstäben gerechnet, soll der Gehirnrechner damit bis zu fünf Billionen Fließkomma-Rechenoperationen pro Sekunde schaffen (Tera-Flops). Die Forscher um Professor Christian Mayr vom TU-Lehrstuhl für „Hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik“ denken allerdings, dass der „SpiNNaker2“ viele komplexe Aufgaben viel besser als klassische Computer lösen wird – sondern vielmehr lernfähig wie ein Mensch arbeiten wird.

Die SpiNNaker-Neurocomputer der ersten Generation beruhte auf ARM-Prozessoren mit sehr vielen Kernen, die bei Globalfoundries produziert werden und auf denen die künstlichen Neuronen per Software simuliert werden. Die 1. Generation kam an die Leistungsklasse von Tiergehirnen heran. In naher Zukunft wollen die Dresdner Forscher damit aber in die Klasse der Menschengehirne vorstoßen. Foto: Heiko Weckbrodt

Konzept entstand ursprünglich in England

Das Konzept dahinter wurde ursprünglich von Forscherkollegen aus Großbritannien entwickelt. Sie verwendeten dafür Prozessoren der sogenannten Arm-Architektur, wie sie auch in Smartphones verbaut sind. Im Zuge des internationalen „Human Brain Projects“, das auf einen Nachbau des menschlichen Gehirns auf verschiedenen Technologiepfaden zielt, übergaben sie die Weiterentwickelung ihres „SpiNNaker“-Konzeptes aber dann weitgehend an die Dresdner Forscher. Einer der Gründe dafür war der Umstand, dass in Sachsen mit der Globalfoundries-Fabrik auch besonders gut geeignete Produktionskapazitäten für die SpiNNaker-Chips verfügbar sind. Dabei geht es speziell um die sogenannte FDX-Technologie von Globalfoundries, mit der sich Chipnetzwerke erzeugen lassen, die ihren Energieverbrauch – ähnlich wie das menschliche Gehirn – drastisch herunterregeln können, wenn sie gerade nichts zu tun haben.

Autor: hw

Quelle: TUD, Oiger-Archiv

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.