Kein Stargate: Das Leichtbau-Institut ILK der TU Dresden – hier mit einer großen Wickelmaschine für Carbon- und Textilfasern. Foto: Heiko Weckbrodt

Pakt mit Asien und neues Technologiezentrum in Plauen sollen dem Leichtbau-Standort Dresden einen neuen Schub geben

Dresden, 5. Oktober 2017. Forscher und Industrievertreter wollen den Leichtbau-Standort Dresden soweit stärken, dass er künftig auch weltweit in der obersten Liga mitspielen kann. Wichtig sei dabei, dass auch Bund und Land mitziehen, betonte Prof. Hubert Jäger vom Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der Technischen Universität Dresden (TUD). „Wenn Deutschland nicht aufpasst, sind Korea und China in fünf Jahren an uns vorbeigezogen“, warnte er.

Forscher schmieden neue Allianzen

Daher schmieden die Dresdner Leichtbauer derzeit fleißig Allianzen. Ein Beispiel dafür ist das jüngst gemeinsam mit Südkorea gegründete „Korea-Germany Materials Center“ (KGMC). Noch im Oktober wollen sie außerdem eine sächsische Leichtbau-Allianz gründen. Auch paktieren sie bereits mit den Textilforschern vor Ort und haben mit ihnen gemeinsam ein sächsisches Carbonfaser-Forschungszentrum, ein „Research Center Carbon Fibers Saxony“ (RCCF) initiiert. In diese Leichtbau-Perlenkette gehört auch das Fraunhofer-Zentrum für Additive Fertigung“ (AMCD) an der Winterbergstraße, das sich auf industriellen 3D-Druck fokussiert.

Alte „Universelle“-Werke werden zu Leichtbau-Brüter umgebaut

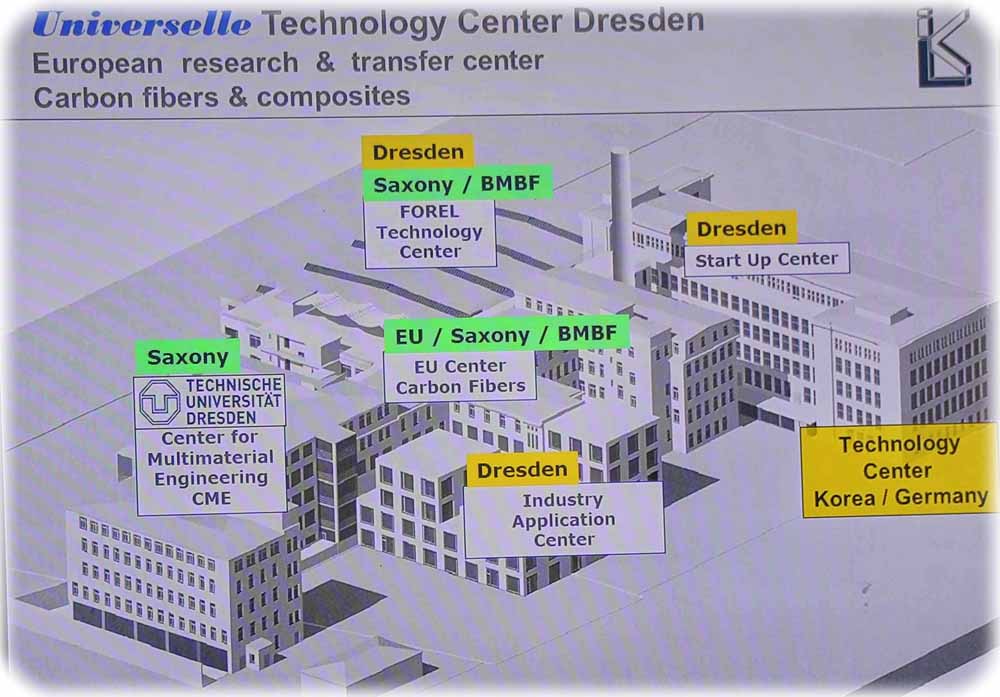

Zudem wollen die Dresdner Leichtbauer die altbekannte deutsche Lücke zwischen Spitzen-Forschung und kommerzieller Verwertung schließen. Ein neues Leichtbau Technologiezentrum „Universelle“ an der Zwickauer Straße soll künftig dafür sorgen, dass neue wissenschaftliche Leichtbau-Erkentnisse schneller in die industrielle Praxis überführt werden – und zwar nicht nur im Ausland, sondern auch hier in Sachsen. Dafür sind Ingenieure der TUD, städtische Wirtschaftsförderer, die Immobilienfirma Immopact und Vertreter des Roboter-Herstellers Kuka eine privat-öffentliche Partnerschaft eingegangen. In diesem Zuge wird Immopact bis 2018 zunächst Haus E der früheren „Universelle“-Werke in Dresden-Plauen umbauen. Betreiber soll dann die Technologie-Zentrum Dresden GmbH sein. Dort, wo einst Tabakmaschinen und Nagema-Verpackungsmaschinen entstanden, sollen künftig kommerzielle ILK-Ausgründungen ihre Technologien und Produktideen zur Marktreife führen.

2022 soll Komplex fertig sein

Bis 2022 soll das Technologiezentrum dann seine volle Größe erreicht haben. Ein Teil des Gesamtkomplexes wird für Startups reserviert sein, ein weiteres Haus für das Korea-Germany Materials Center. Auch ein EU-Carbonfaser-Zentrum, ein „Forel“-Zentrum für Leichtbau-Elektroautos sowie ein „Center for Multi Material Engineering“ (CME) der TUD sollen auf dem neuen Campus in Plauen Platz finden.

Leichtbau wächst zur Schlüsseltechnologie

Forscher und Wirtschaftsförderer hoffen, dass Dresden durch eine derartige Konzentration von Entwicklungs- und Produktions-Kapazitäten künftig auch richtig große Leichtbau-Entwicklungsprojekte bewältigen kann. Und dass dem Standort damit ein Liga-Aufstieg gelingt – wenn schon nicht im Fußball, dann zumindest in der Querschnittstechnologie Leichtbau. Denn deren Bedeutung für den Automobilbau, die Luftfahrt, den allgemeinen Maschinenbau und weitere Industriezweige wächst und wächst.

Schwere Akkus – leichte Karosse

Beispiel Elektroauto: Da die Akkus diese Fahrzeuge sehr schwer machen, müssen die anderen Teile des Elektroautos umso leichter und dennoch stabil sein. Wer an dieser Stelle der Wertschöpfungskette beim Leichtbau die Nase vorn hat, hat gute Chancen, auch die besten Elektroautos am Markt zu platzieren.

Prof. Hubert Jäger (links) vom ILK und Prof. Chokri Cherif vom ITM haben das neue Kohlefaser-Forshcungszentrum gemeinsam gegründet. Foto: TUD/ILK

Professor fordert Abkehr vom Gießkannen-Prinzip

Und um solche Herausforderungen zu meistern, sollten sich deutsche Wirtschafts- und Forschungspolitiker nicht verzetteln, sondern bereits exzellente Leichtbauzentren wie Sachsen und Bayern für den internationalen Wettbewerb weiter stärken, fordert TU-Professor Jäger. „Das Problem in Deutschland ist, dass Fördermittel leider immer noch mit der Gießkanne verteilt werden“, kritisierte er. „Dabei stehen wir ganz kurz davor, hinter Asien zurückzufallen.“

Autor: Heiko Weckbrodt

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!