Hybrid-Porsche. Abb.: Porsche

Analysten rechnen mit Durchbruch für Energieernte-Technologie

Cambridge, 1. Januar 2015: Ab 2018 werden die ersten Hybrid-Autos auf den Markt kommen, die ihren Strom aus ihrer eigenen Abwärme gewinnen. Das prognostiziert das englische Marktforschungs-Unternehmen „IDTechEx“ aus Cambridge. Diese „Energy Harvesting“-Technologie (Energie-Ernter) werde sich ab 2020 mehr und mehr in Hybridfahrzeugen durchsetzen: Als erstes in Autos und Bussen, dann auch in Schiffen, Mini-U-Booten und Militärfahrzeugen, die mit dem thermisch gewonnen Strom ihre Antriebsbatterien und Super-Kondensatoren laden.

BMW experimentierte jahrelang vergebens

Geforscht werde an thermoelektrischen Energieerntern bereits seit langem, heißt es in der „IDTechEx“-Analyse „Energy Harvesting/ Regeneration for Electric Vehicles Land, Water & Air 2015-2025“. So habe BMW schon seit über 20 Jahren an dieser Technologie herumexperimentiert, ohne zu marktreifen Ergebnissen zu kommen. Der Einsatz sei vor allem am niedrigen Wirkungsgrad gescheitert: Während zum Beispiel handelsübliche Solarzellen bis zu einem Fünftel der einstrahlenden Sonnenenergie in Strom verwandeln, im Labor sogar bis zu 40 Prozent erreicht wurden, dümpelten thermoelektrische Stromgewinner lange bei Wirkungsgraden unter drei Prozent herum.

Japaner und Engländer steigern Wirkungsgrad für „Energy Harvesting“

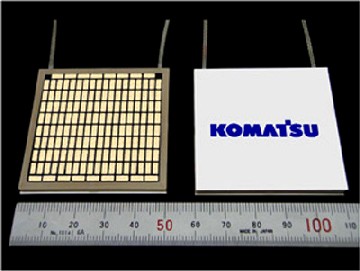

KELK Japan setzt solche themoelektrischen Energie-Ernter inzwischen probehalber in Stahlwerken ein. Foto: KELK

Inzwischen sind einigen Forschern – zum Beispiel bei „Komatsu KELK“ in Japan und im „National Physical Laboratory“ in Großbritannien – technologische Durchbrüche gelungen: Deren Module wandeln bis zu 7,5 Prozent der gesammelten Abwärme, etwa von Motoren oder überhitzender Elektronik, in Elektrizität um. Damit werde es in den nächsten Jahren möglich, thermoelektrische Energie-Ernter einzusetzen, die auch Hauptbatterien in Hybrid-Autos während der Fahrt wieder aufladen können, schätzten die englischen Analysten ein.

Dresdner forschen an mechanischen Energieerntern

Weltweit gelten automatische Energie-Ernter als eines der vielversprechendsten Entwicklungsthemen. Denn wenn es gelingt, bisher verplemperte Energie in Strom umzuwandeln, würde einerseits der Kraftstoffverbrauch von Hybridautos oder Flugzeugen spürbar gesenkt werden. Andererseits könnte man dann beispielsweise auch Schadens-Sensoren in Jumo-Tragflächen oder in anderen schwer von innen wartbaren Bauteilen fest integriert werden, die sich ein Maschinenleben lang selbst mit Energie versorgen.

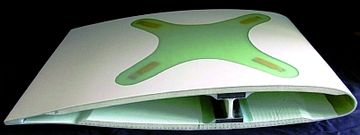

Prototyp eines von „Cool Silicon“ entwickelten Flugzeugflügel aus leichtem Kohlenfaserstoff, in den selbstversorgende Materialermüdungs-Sensoren einlaminiert wurden. Abb.: FHG

So laminierten sächsische Forscher im Rahmen des „Cool Silicon“-Verbundprojektes Kombinationen aus Energiesammlern und Sensoren in Tragflächen ein, die Strom aus den Rüttelbewegungen in der Luft gewinnen. Auch testen Ingenieure des Dresdner Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) neuartige überlange Technologie-Busse, die Bremsenergie in Strom wandeln und in Superkondensatoren einspeisen.

Unterwasser-Drohnen könnten jahrelang im Meer bleiben

Zudem gibt es Versuche, Unterwasser-Drohnen („Autonomous Underwater Vehicles“ = AUV) zu konstruieren, die jahrelang im Meer verbringen können, ohne Strom nachzutanken – indem sie die Elektrizität aus Wellenbewegungen und Sonnenlicht wandeln. Autor: Heiko Weckbrodt

Zum Weiterlesen:

Tragflächen gewinnen Strom aus Flugzeug-Rüttelei

Welche Hybridtechnologien es für Autos gibt

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!