Japan will seine Rolle als führender Hersteller ausbauen, aber auch EU, China und Südkorea fördern Forschung

Frankfurt am Main, 12. Januar 2023. Fast alle großen Industrieländer und Regionen weltweit haben spezielle Programme für die Roboterforschung aufgelegt, die in Summe mehrere Milliarden Dollar umfassen. Die umfangreichsten staatlichen Zuschusstöpfe haben dabei Japan und die Europäische Union aufgelegt. Aber auch China, Südkorea und die USA fördern Robotik-Innovationen, wenn auch in geringerem Umfang. Das geht aus einem neuen Innovationsbericht der Internationalen Robotikförderation (IFR) aus Frankfurt am Main hervor.

Japans neue Roboterstrategie

Demnach zielt eine „Neue Roboterstrategie“ in Japan darauf, das Land zum weltweit führenden Zentrum für Roboterinnovationen zu machen, berichtet die IFR. Die japanische Regierung habe allein im Jahr 2022 mehr als 930,5 Millionen Dollar (alle Angaben auf Dollar umgerechnet) Fördermittel dafür bereitgestellt. Schwerpunkte sind hier das autonome Fahren, fortschrittliche Luftfahrt sowie die Koppelung von „Künstlicher Intelligenz“ (KI) und Robotern. Japan ist der weltweit führende Hersteller von Industrierobotern und lieferte im Jahr 2021 insgesamt 45 % des weltweiten Angebots.

Europa ringt um mehr Wettbewerbsfähigkeit

Die EU hat im Zuge ihres „Horizont Europa“-Programms umgerechnet 198,5 Millionen Dollar für das Robotik-Arbeitsprogramm in den Jahren 2021/22 bereitgestellt. Ziele sind laut IFR unter anderem „Stärkung der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der EU, Förderung der Innovationskapazität, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung in Europa sowie die Umsetzung prioritärer Bürgeranliegen und die nachhaltige Stärkung sozioökonomischer Modelle und Werte.“

Deutschland: Roboter könnten Arbeitswelt umkrempeln

Deutschland wiederum hat im Zuge seiner Hightech-Strategie 2025 (HTS) jährlich rund 69 Millionen Dollar bis 2026 eingeplant. Fokusthemen sind beispielsweise digitale Assistenzsysteme wie Datenbrillen, Mensch-Roboter-Kollaboration, Exoskelette zur Unterstützung von Beschäftigten bei der körperlichen Arbeit, flexible Arbeitswelten und mobiles Arbeiten. Ein breiterer Robotik-Einsatz bis hinein in kleine Betriebe soll einerseits den Fachkärftemangel mindern, anderseits viele Handwerks- und Bauberufe wieder attraktiver machen. Laut IFR ist Deutschland der größte Robotermarkt in Europa – die Roboterdichte liegt mit 397 Einheiten pro 10.000 Beschäftigten weltweit auf dem 4. Platz.

Südkorea hat höchste Roboterdichte

Der 3. Basisplan für intelligente Roboter in Südkorea zielt darauf ab, die Robotik als Kernindustrie der vierten industriellen Revolution zu entwickeln. Die koreanische Regierung hat 172,2 Mio. USD für den „2022 Implementation Plan for the Intelligent Robot“ bereitgestellt. Nach IFR-Angaben gab es in Südkorea im Jahr 2021 1.000 Industrieroboter pro 10.000 Beschäftigte. „Damit ist Südkorea die Nation mit der höchsten Roboterdichte weltweit.“

5-Jahres-Plan soll China mit die Spitze katapultieren

China, das inzwischen in puncto Roboterdichte sogar an den USA vorbeigezogen ist, hat Ende 2021 einen „14. Fünfjahresplan“ für die Entwicklung der Roboterindustrie verabschiedet. „Ziel ist es, China zu einem weltweit führenden Land im Bereich der Robotertechnologie und des industriellen Fortschritts zu machen“, berichtet die IFR. Dazu gehört auch das Sonderprogramm „Intelligente Roboter“ mit einem Finanzvolumen von 43,5 Millionen Dollar.

Für US-Regierung steht Robotik nicht ganz oben auf der Liste

Die „National Robotics Initiative“ (NRI) in den Vereinigten Staaten wird von der US-Regierung unterstützt und dient der Grundlagenforschung und Entwicklung im Bereich Robotik, heißt es weiter in der Förderations-Analyse. Die Ausgaben muten allerdings eher bescheiden an: Die US-Regierung unterstützte den NRI-3.0-Fonds im Jahr 2021 mit 14 Millionen Euro. Allerdings gibt es in Nordamerika auch zahlreiche private Unternehmen und staatliche Organisationen, die Robotik-Innovationen auf die eine oder andere Weise fördern. Dazu gehören beispielsweise die Raumfahrt-Behörde „Nasa“ und die Militärforschungs-Behörde „Darpa“.

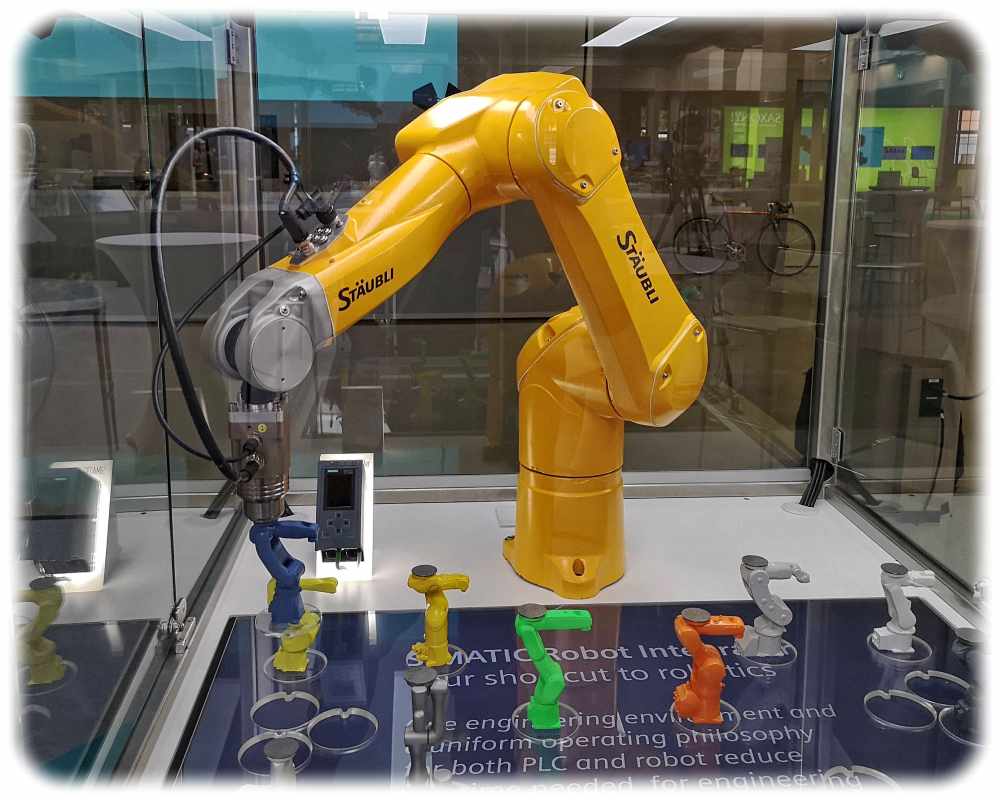

Kollaborative Roboter, die direkt und ohne Schutzzaun mit Menschen in einer Fabrik zusammenarbeiten können, gehören zu den Hoffnungsträgern der sächsischen Robotik-Szene. Foto: Heiko Weckbrodt

Die führenden Hersteller kommen aus Japan

Die weltweiten Investitionen in Roboterforschung spiegeln ein Stück weit den Stellenwert der jeweiligen Staaten und Regionen als Hersteller, Absatzmarkt beziehungsweise Großanwender von Robotern. Zu den global führenden Industrieroboter-Herstellern gehören Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Epson und Misubishi aus Japan, die schweizerisch-schwedische ABB, Stäubli aus der Schweiz und Kuka aus Deutschland – wobei letzterer Hersteller inzwischen in chinesischer Hand ist. Südkorea ist in der Spitzenliste der größeren Hersteller unter anderem mit Hyundai vertreten. Zu den neuen Aufsteigern der kollaborativen Robotik gehören aber auch neue Anbieter wie „Universal Robots“ aus Dänemark. Auch China versucht, eine eigene Roboterindustrie aufzubauen, ist aber noch mehr ein Anwender als Eigenhersteller von Robotern.

Blick in einer der mit Robotern nachautomatisierten Dresdner Chipfabriken von Infineon. Foto: Infineon Dresden

Autoindustrie und Mikroelektronik waren Pionierbranchen

In puncto Robotereinsatz in der Industrie hat Südkorea die höchste Roboterdichte, gefolgt von Singapur, Japan, Deutschland und China. In Deutschland waren vor allem die Autoindustrie und die Mikroelektronik ein Vorreiter beim Robotereinsatz. Aber inzwischen setzen angesichts steigender Löhne und Fachkräftemangel immer mehr Branchen auf Hochautomatisierung. Speziell in der Kobotik und im programmierfreien Anlernen von Robotern profiliert sich derzeit gerade Sachsen als Innovationsstandort.

In Deutschland hofft man auf Antworten auf Fachkräftemangel

Zudem treiben auch jüngere technologische Trends den Robotereinsatz voran: Neben der kollaborativen Zusammenarbeit von Mensch und Roboter (Kobotik oder MRI genannt) gehören dazu die Aufrüstung von Robotern durch KI-Lösungen und bessere Sensoren, die stärkere Roboter-Vernetzung per WLAN und Mobilfunk, autonomes Fahren und das wachsende Interesse an echten „Heimrobotern“. Zudem haben Corona-Krise, Krieg und zahlreichreiche Lieferketten-Störungen den Ruf in Europa wieder lauter werden zu lassen, durch Hochautomatisierung nach Asien abgewanderte Industrien zurückzuholen.

Autor: Heiko Weckbrodt

Quellen: IFR, Oiger-Archiv

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.