Im Freistaat wurden 2021 mehr Windräder ab- als neugebaut

Leipzig/Berlin, 23. Januar 2022. Während die Ampelregierung in Berlin ambitionierte Energiewende-Pläne schmiedet, schrumpft in Sachsen per Saldo der Windkraftpark: Während im Jahr 2021 insgesamt elf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 8 Megawatt abgebaut wurden, entstand nur eine neue 800-Kilowatt-Anlage im Freistaat. Das hat der sächsische Landesverband im „Bundesverband Windenergie“ (BWE) mitgeteilt.

Windkraftverbands-Chef prognostiziert schwere Schäden für Wirtschaft

„Die Situation der Windenergie in Sachsen ist eine Katastrophe“, schätzte Landesverbandsvorsitzender Martin Maslaton in Leipzig ein. „Wenn Sachsen die Zeichen der Zeit jetzt nicht erkennt, wird das der sächsischen Wirtschaft in den kommenden Jahren massiv schaden.“

Deutschlandweit legte Windstrom-Kapazität um ein Drittel zu

Deutschlandweit waren im Jahr 2021 insgesamt 484 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 1925 Megawatt (MW) ans Netz gegangen. Dies entspreche einer Steigerung um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, hieß es vom BWE in Berlin. Stillgelegt wurden demgegenüber 230 Anlagen mit 233 MW Gesamtleistung. Trotz dieser starken Steigerungen sind die Branchenvertreter unzufrieden. „Der aktuelle Zubau ist unzuzreichend“, erklärte Dennis Rendschmidt, der Chef der Energietechniksektion „Power Systems“ im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). „Niedrige Ausbauvolumen führen mittelfristig auch zu Problemen bei der Versorgungssicherheit.“ Und BWE-Präsident Hermann Albers bekräftigt die Ampel-Vorgaben aus Berlin: „Zwei Prozent der Landesfläche sind in jedem Bundesland als Mindestbasis für den Ausbau der Windenergie in Deutschland erforderlich.“

Ampel setzt wegen Atom- und Kohleausstieg vor allem auf Gas und Wind

Weil Deutschland sowohl aus der Kernkraft wie auch aus der Kohleverstromung aussteigt, setzt die neue rot-grün-gelbe Bundesregierung einerseits auf Gaskraftwerke und will andererseits auch weit mehr Windräder als bisher bauen lassen. Bisherige Abstandsregeln zu Wohngebäuden und Naturschutzvorgaben möchte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von Bündnisgrünen dafür lockern. Avisiert hat die Ampel auch eine Solardachpflicht in Deutschland. Dies soll für Betriebe und teils auch für Wohnneubauten gelten.

Sachsens H2-Strategie setzt auf starken Ausbau bei Windkraft

Derweil hat das sächsische Kabinett vor wenigen Tagen eine Wasserstoffstrategie beschlossen, die ebenfalls einen starken Ausbau von Windkraftanlagen vorsieht. Denn laut dem Papier soll der Freistaat auch ein Großerzeuger von Wasserstoff werden, der mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird. Ohne einen massiven Windkraftausbau wird dieser Wunsch kaum erfüllbar sein.

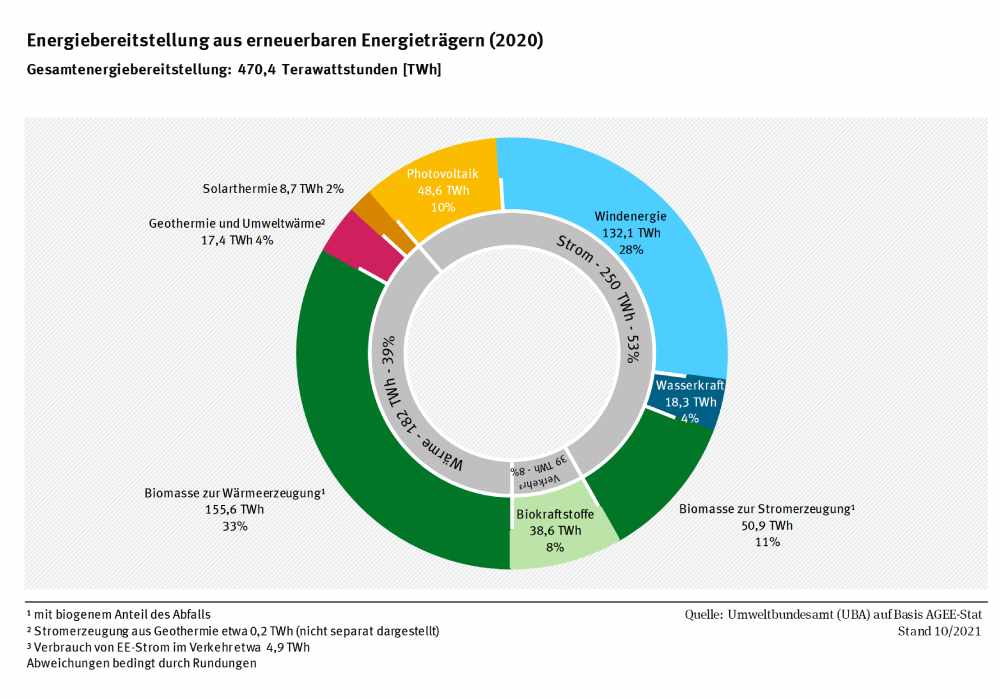

Die Grafik zeigt, wie Wind, Sonne, Biomasse und andere Quellen zur Energiebereitstellung in Deutschland beigetragen haben – differenziert nach Strom, Wärme und Verkehr. Grafik: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Umweltbundesamt

Biomasse-Verbrennungsanlagen bleiben größter Lieferant für „erneuerbar“ erzeugte Energie

Weil die Bundesrepublik weit weniger Sonnentage hat als die ertragreichen Länder in Südeuropa, Südamerika und Arabien, ist ein dominanter Beitrag der Photovoltaik zum deutschen Energiebedarf nicht absehbar. Zum Vergleich: 2020 lieferten Solaranlagen in Deutschland insgesamt 48,6 Terawattstunden (TWh), von den Windenergieanlagen kamen etwa 132 TWh, Die ebenfalls als „erneuerbar“ eingestuften Biomasse-Kraftwerke, die Holz, Stroh, Biogas und ähnliches verbrennen, sind mit 244,5 TWh der größte Energielieferant unter den „Erneuerbaren“. Davon wiederum entfallen 155,6 TWh auf Wärmeenergie, 50,9 TWh auf Strom und 38,6 TWh auf den Verkehr (zum Beispiel durch Biosprit-Beimischungen).

Autor: Heiko Weckbrodt

Quellen: BWE, BEW-Sachsen, Umweltbundesamt Oiger-Archiv

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.