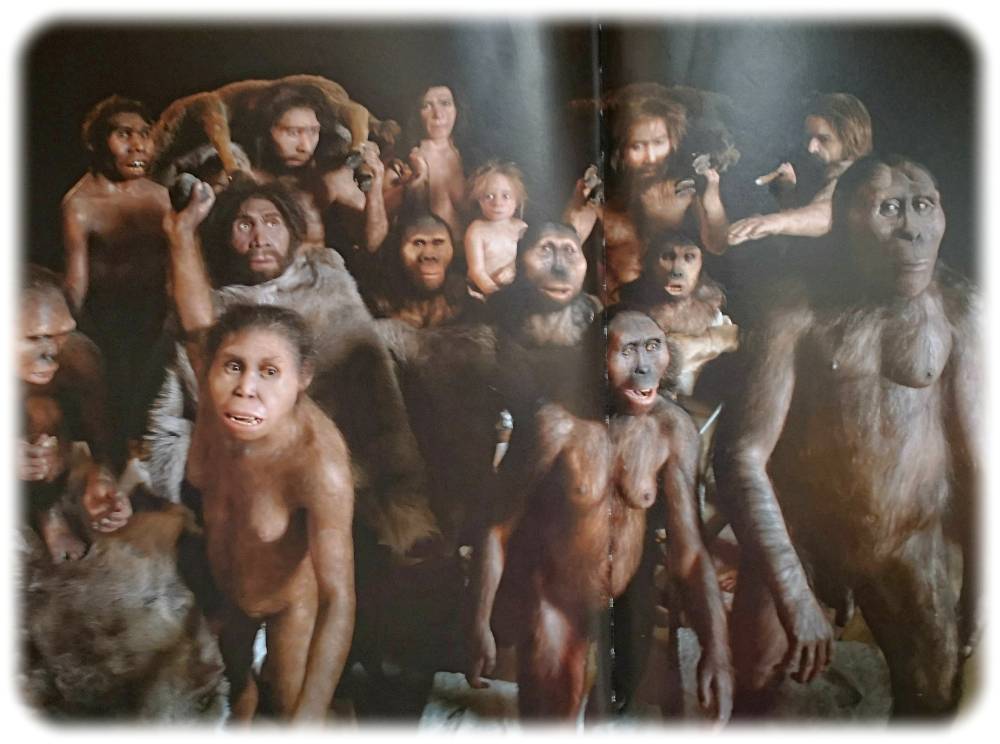

Rekonstruktion verschiedener Hominiden. Repro (hw) aus: „Homo Sapiens

Der große Atlas der Menschheit“ / wbg

Opulenter Atlas zeigt den Weg der Menschwerdung von den ersten Zweibeinern bis zur Besiedlung der Welt

Woher kommen wir? Aus Ostafrika. Welche Sackgassen hat die Menschheit in ihrer Geschichte beschritten und wieder vergessen? Die Neandertaler lassen grüßen. Womit begann eigentlich das „Menschsein“ für unsere Vorfahren? Die ältere Vorstellung, nach der Werkzeuge den Menschen vom Tiere scheiden, gilt als überholt – das konnten auch andere Hominiden und selbst Affen. Auf diese und andere Fragen versucht nun „Homo Sapiens – Der große Atlas der Menschheit“ auf dem aktuellen Stand der Forschung zu antworten-. Dahinter steckt ein interdisziplinäres Werk von Paläontologen, Archäologen, Historikern, Klimaforschern und Geologen.

Grabenbruch in Afrika begünstigte Zweibeiner

Auf rund 200 großformatigen Seiten voller Illustrationen, Landkarten, Visualisierungen und erläuternder Texte breiten Telmo Pievani und Valéry Zeitoun in diesem sehenswerten Atlas die entscheidenden Jahrmillionen Erd- und Menschheitsgeschichte vor dem Betrachter aus: Wie vor zehn Millionen Jahren ein Grabenbruch im Osten Afrikas entstand und damit neue Ökosysteme, Schutzreservate und Herausforderungen für Affen schuf. Wie vor 4,4 Millionen Jahren erste Hybriden auftauchten, die gelegentlich auf zwei Beinen liefen und so längere Distanzen zwischen Bäumen zurücklegen könnten – und sich dadurch einen evolutionären Vorteil bei der Eroberung neuer Lebensräume entlang des Grabenbruchs verschafften. Wie sich vor 1,9 Millionen Jahren der Homo egaster in Ost- und Südafrika erhob und sich später weltweit ausbreitete. Und dass man sich das nicht als „Völkerwanderung“ im Sinne eines endlosen Zuges vorstellen sollte. Vielmehr schlugen beispielsweise die Jüngeren ihr Lager am äußersten Rande des Aktionsradius der Eltern auf – und so dehnte Generation für Generation die alten Besiedlungsgrenzen aus.

Zitat aus Homo Sapiens:

„Die Gegebenheiten deuten darauf hin, dass die gesamte menschliche Bevölkerung von einer kleinen, nach Auffassung einiger Paläontologen nicht mehr als einige Tausend Individuen umfassenden Ursprungsgruppe abstammt, zu der all unsere Vorfahren gehörten.“

Verzweigte statt linearer Entwicklung

Der Atlas verdeutlich aber auch, „dass der Mensch“ nicht auf eine lineare Entwicklung zurückgeht, sondern auf eine vielverzweigte: „Die Naturgeschichte unserer Vorfahren zeigt, dass nie nur eine einzelne Art das Banner der Menschheit getragen hat“, betonen die Autoren. Zeitweise lebten drei oder gar mehr Menschenarten parallel zueinander auf der Erde. Jede mit dem Potenzial, sich an die Spitze der Nahrungskette zu schwingen, bevor der homo sapiens sein globales Eroberungs-, Kultivierungs- und Vernichtungswerk begann.

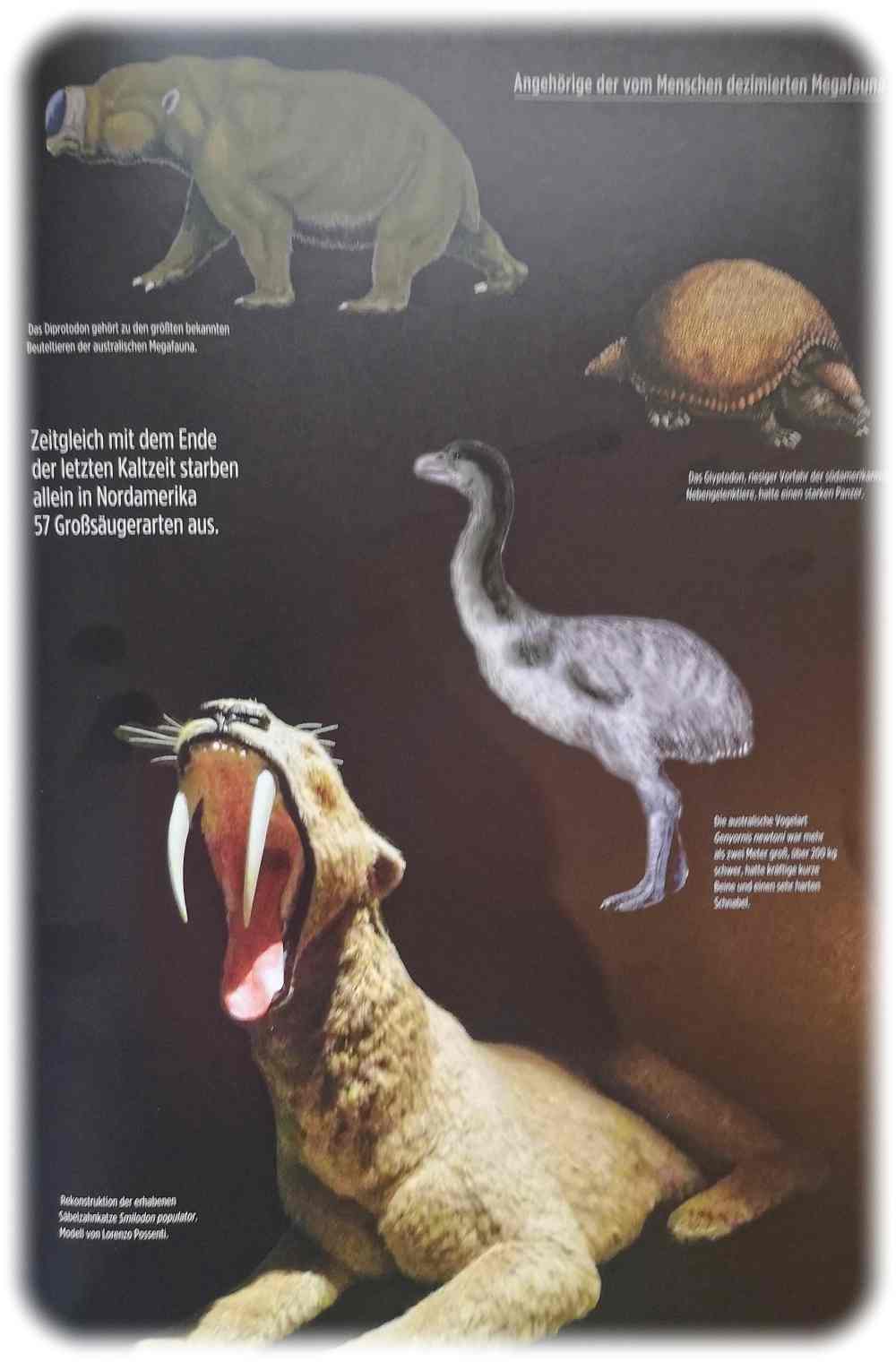

Starben nach dem Eintreffen der Menschen aus: Großtiere in Australien und Amerika. Repro (hw) aus: „Homo Sapiens

Der große Atlas der Menschheit“ / wbg

Wo der Mensch auftauchte, starben Tierarten Dutzendweise aus

Denn auch das gehört zu unserer Geschichte:Wo immer der Mensch eintraf, wirkte er so invasiv wie keine andere Art auf das natürliche Ökosystem vor Ort. Ein Beispiel dafür sind die Vorfahren der Aborigines. Ihr Vordringen nach Australien löschte dort die komplette „Megafauna“ aus – die riesigen Diprotodon-Beuteltiere, die Riesen-Kängurus, die Donnervögel, den zwei Meter hohen Laufvogel „Genyornis newtoni“ und viele andere Tiere. Ähnlich geschah es in Amerika: Nachdem dort vor rund 12.000 Jahren die ersten menschlichen Jäger eintrafen, starben binnen weniger Jahrtausende 57 Großkatzenarten aus, darunter die imposante Säbelzahnkatze.

Fazit: Hingucker und Nachschlagwerk

Fehler sind uns in dem Band nur wenige aufgefallen – 1200 Kubikmeter Hirnvolumen beim Urmenschen zum Beispiel erscheinen doch etwas opulent. Etwas mühsam ist allerdings die Neigung der Autoren zu schier endlosen Bandwurmsätzen mit zahlreichen Einschüben. Im Bemühen um wissenschaftlich abgesicherte Aussagen haben sie stellenweise furchtbar umständliche Passagen formuliert, die den Lesefluss nicht gerade begünstigen. Abgesehen davon ist „Homo sapiens“ ist ein attraktiver Atlas, der gleichermaßen zum Durchlesen, Nachschlagen wie zum bloßen Betrachten einlädt.

Kurzüberblick:

- Autoren: Telmo Pievani und Valéry Zeitoun

- Titel: „Homo Sapiens – Der große Atlas der Menschheit“

- Übersetzung aus dem Französischen: Renate Heckendorf

- Umfang: Hardcover mit Schutzumschlag, 208 Seiten mit vielen Karten und Abbildungen

- Verlag: wbg Theiss

- Erscheinungsort und -jahr: Darmstadt 2020

- ISBN: 978-3-8062-4231-7

- Preis: 50 Euro

- Eine Leseprobe gibt es hier

Autor der Rezension: Heiko Weckbrodt

Zum Weiterlesen:

Planck-Eva: Neandertaler in der Familie macht Corona gefährlicher

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.