DaVinci-Roboter ohne die Hüllen, die ihm ihm im Operationssaal angelegt werden. Foto: Intuitive Surgicals

„Medizin 4.0“ ist kein scharf definiertes Teilgebiet der Medizin, sondern eher ein modisches Etikett in Anlehnung an die „Industrie 4.0“ und ihre geplanten vollautomatischen, vernetzten Fabriken. Insofern steht „Medizin 4.0“ für die Evolutionssprünge, die die Medizin durch den massenhaften Einsatz digitaler Technologien erlebt.

Sebastian Werner von der TU Dresden führt eine Robotersteuerung per Sensorkleidung vor. Dies soll durch schnellen 5G-Mobilfunk zu einem Standard zum Beipsiel in Schutz-Laboren oder in der Telemedizin werden. Foto: Heiko Weckbrodt

- Dazu gehören Techniken, die jetzt schon im Einsatz sind, wie beispielsweise Operations-Roboter, die von Chirurgen ferngesteuert werden und in manchen Fällen für präzisere Eingriffe sorgen können.

- Aber auch die Analyse großer Datenmengen („Big Data“) – zum Beispiel aus klinischen Studien, Krankenakten, Gen-Massentests, Mikroskop-Reihen oder Krankenversicherungs-Unterlagen – zählt zu diesen neueren Trends. Solche Big-Data-Analysen sollen zu einer personalisierten Medizin führen, in der die Diagnostik und Behandlung ganz genau auf das Individuum mit all seinen genetischen Besonderheiten zugeschnitten werden.

-

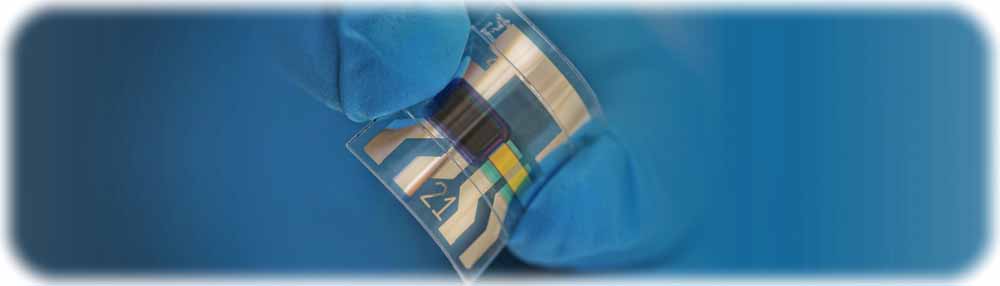

Die flexible Sensorfolie basiert laut TU Dresden auf kostengünstigen organischen Halbleitern. Sie erlaube es, die chemische Zusammensetzung einer Probe berührungslos und in Echtzeit zu bestimmen. Foto: Nature-Communations

Unter Medizin 4.0 verstehen viele Branchenbeobachter zudem den Einsatz organischer Elektronik für medizinische Sensoren am und im Patienten-Körper, für Pflaster und Implantate.

-

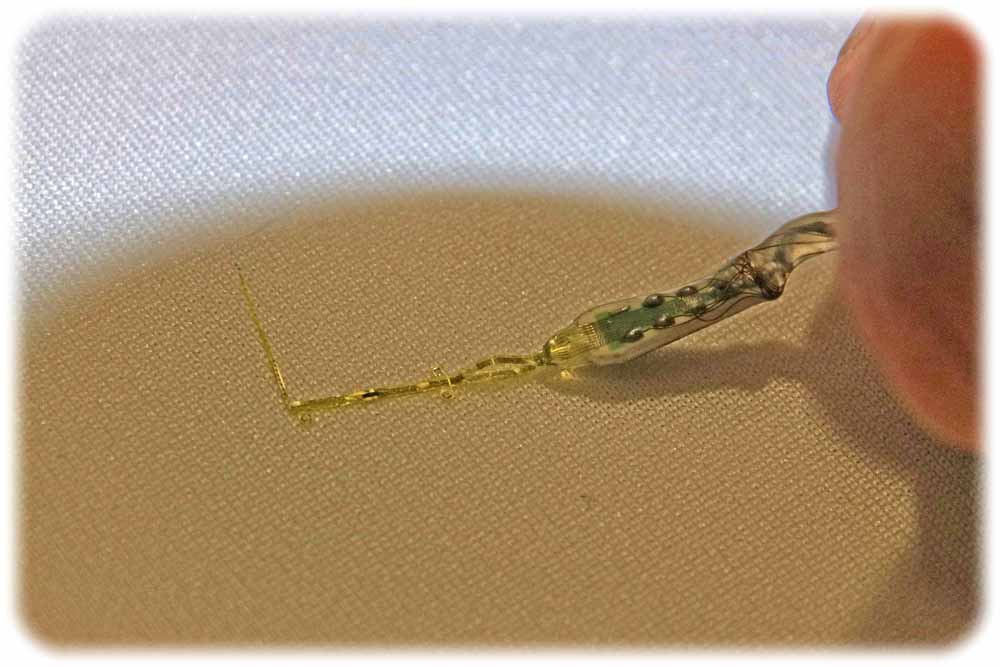

Verbindung zwischen menschlichen Nervensystem und Technik: Diese Adapter soll Prothesen möglich machen, die Empfindungen ans Nervensystem senden. Foto: Heiko Weckbrodt

Auch Prothesen mit einer Art Fühlvermögen rücken durch die interdisziplinäre Entwicklungsarbeit von Medizinern, Biotechnologen, Materialwissenschaftlern und Informatikern in greifbare Nähe. Dazu müssen die Sensoren und Aktuatoren in der Prothese unmittelbar mit den Nervenzellen im Menschen gekoppelt werden.

-

Sophie Schwab hat sich mit Gehirnstrom-Elektroden verkabelt, um mit der bloßen Kraft ihrer Gedanken therapeutische Videospiele zu steuern. Foto: Heiko Weckbrodt

Vorstufen solcher Mensch-Maschine-Schnittstellen gibt es bereits seit geraumer Zeit. So setzen Mediziner für die Behandlung von Migränepatienten beispielsweise eine Art gedankengesteuerter Computerspiele ein. Dabei handelt es sich um Anti-Stress-Übungen, bei denen die Patienten EEG-Elektroden auf dem Kopf tragen. Unmittelbare, schnelle und vor allem alltagstaugliche Echtzeit-Schnittstellen befinden sich dagegen noch in der Entwicklung.

-

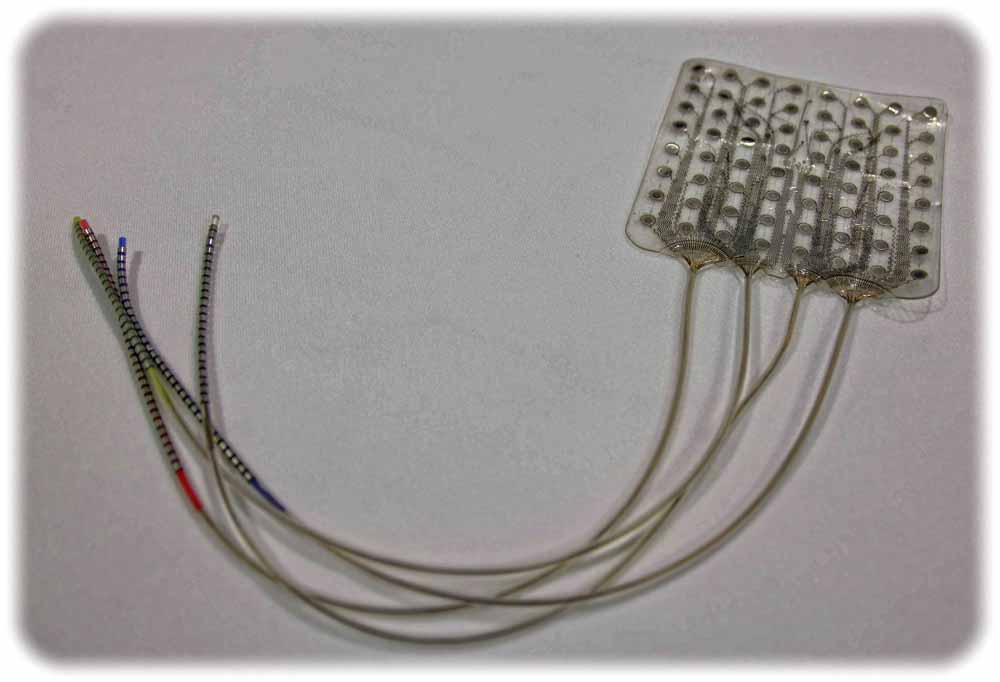

Solche Messfühler werden Epilepsie in den Schädel implantiert, um Gehirn-Operationen vorzubereiten. Foto: Heiko Weckbrodt

Speziell Neuroimplantate im Gehirn (zum Beispiel für Epileptiker, Prakinson-Krankem Taube oder Blinde erfordern besonders anspruchsvolle und biologisch langzeitverträgliche Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine.

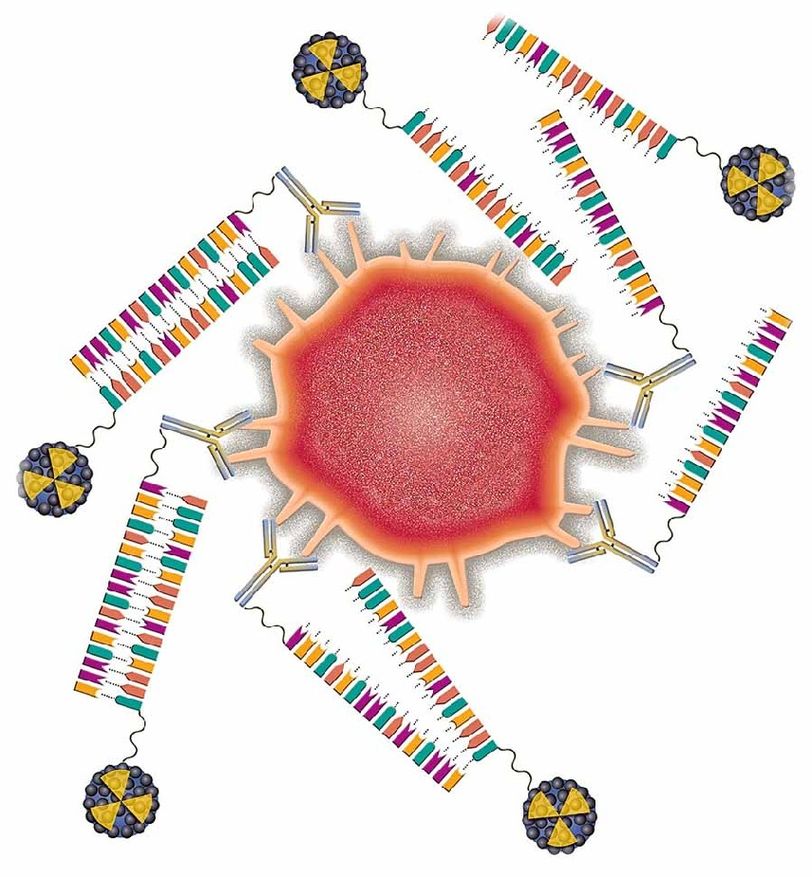

Nanotechnologien für die Krebstherapie: Zuerst heften sich die Antikörper an die Krebszelle (rot) an. Im Schlepptau haben sie speziell kodierte PNA-Molekül-Hälften. Die locken dann radioaktive Sonden (die runden Radioaktiv-Symbole am Bildrand) an, die die dazu passenden anderen Molekülcodes tragen. Abb.: HZDR/Pfefferkorn

- Auch neuere Nanotechnologien werden oft zur Medizin 4.0 gezählt. Ein Forschungsschwerpunkt sind hier unter andererem winzig kleine Maschinen für den zellgenauen Kampf gegen Krebs und andere Krankheiten.

- Einige zählen zur „Medizin 4.0“ auch die Telemedizin – obwohl von der schon seit Jahrzehnten fabuliert wird. Durch 5G-Funk und die Forschritte in der Robotik und Bildübertragung könnten die vielbeschworenen Fern-Diagnosen und -Behandlungen in naher Zukunft aber durchaus machbar werden.

Autor: Heiko Weckbrodt

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!