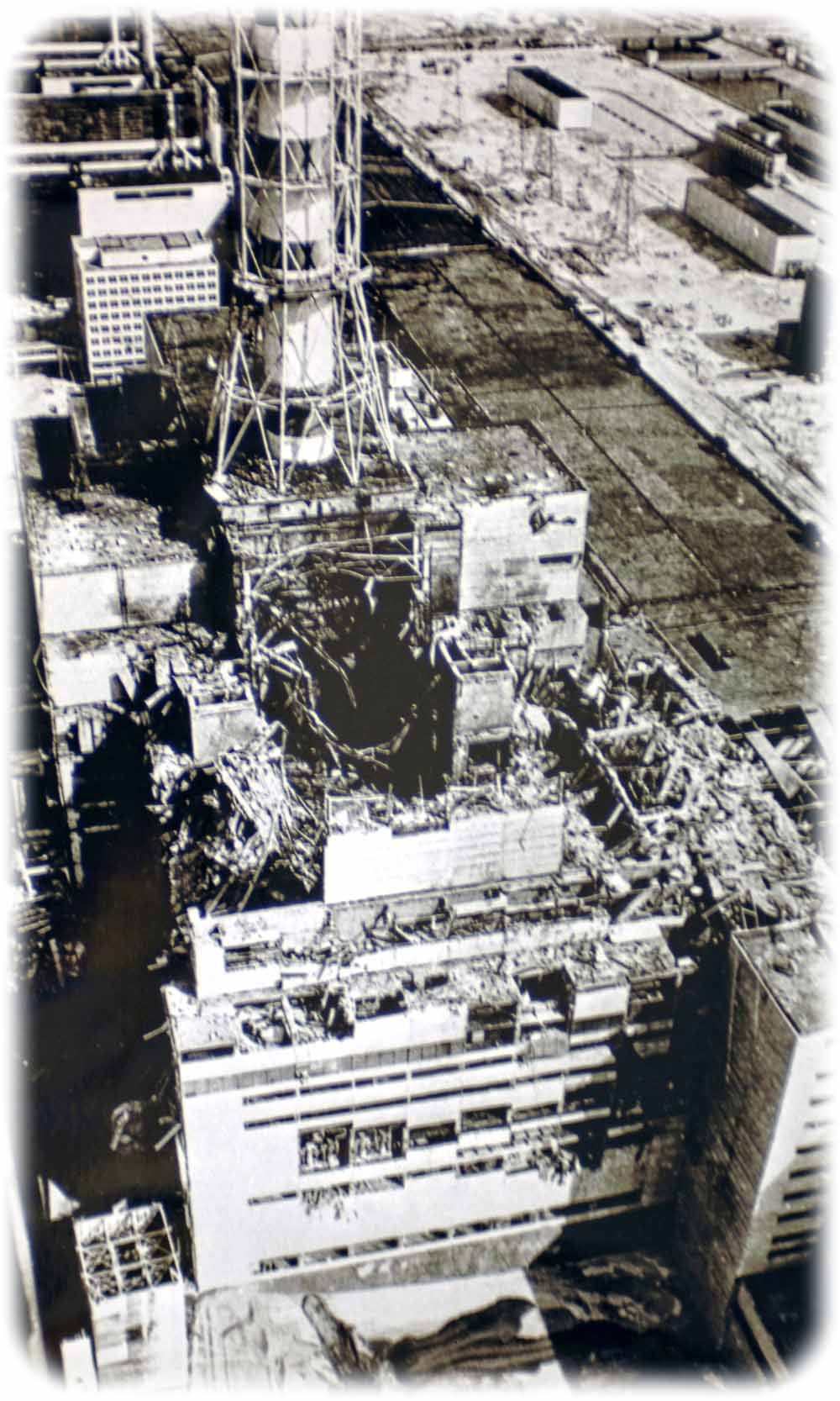

Helikopter-Aufnahme vom zerstörten Kernkraftwerk Tschernobyl, aufgenommen einen Tag nach der Katastrophe. Foto: USFCRFC via Wikimedia; CC2-Lizenz; creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

34 Jahren nach der Katastrophe in der Ukraine forschen auch Dresdner Wissenschaftler weiter an sicheren Kernreaktoren – während andere Länder innovative Atommeiler entwickeln.

Tschernobyl/Dresden, 26. April 2020. Vor 34 Jahren zerstörte ein Nuklearunfall das Kernkraftwerk im ukrainischen Tschernobyl. Nach Bedienfehlern und einem schief gelaufenen Experiment kam es am 26. April 1986 zur Kernschmelze und einer Explosion. Die freigesetzten strahlenden Stoffe verwandelten einen ganzen Landstrich in der Ukraine in eine Todeszone. Außerdem trieben radioaktive Wolken über große Teile Europas. In der DDR erwähnte die Partei- und Staatsführung nach eingeübter kommunistischer Verschleierungstradition die Katastrophe zunächst kaum und redete sie klein. Erst nach und nach wurde auch den Dresdnern und allen Ostdeutschen klar, was sich da tatsächlich in der Ukraine ereignet hatte. Seitdem ist Tschernobyl in Liedern, Romanen und Spielen zum strahlenden Mahnmal menschlicher Hybris stilisiert worden. Diese Aura zieht seit Jahren mehr und mehr makabre „Lost Places“-Touristen in die Todeszone. Derweil haben Politiker, Wissenschaftler und Ingenieure in verschiedenen Ländern ganz unterschiedliche Konsequenzen aus dem Atomunfall gezogen…

Die Videospiel-Adaption „Stalker“ verarbeitete 2007 neben Motiven aus dem gleichnamigen Tarkowski-Film und der Sci-Fi-Erzählung „Picknick am Wegesrand“ der Brüder Strugatzki auch die Mythen um Tschernobyl. Abb.: Koch Media

Für den Westen war Harrisburg-Kernschmelze die erste Zäsur

Neben Tschernobyl gab es mit Harrisburg und Fukushima zwei weitere Wegmarken, die weltweit die Erkenntnis weckten, welch komplexe Systeme Kernkraftwerke sind – und wie schnell sich eben doch dumme Fehler und unglückliche Zufälle zu einer Katastrophe verketten können. „Für den Westen war der Unfall im Kernkraftwerk Three Mile Island in Harrisburg ein Weckruf“, schätzt Dr. Sören Kliem ein, der im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) eine Abteilung für Reaktorsicherheit leitet. Nachdem es in dem US-Atomkraftwerk 1979 zu einer Kernschmelze kam, „investierten Westeuropa und die USA deutlich mehr in die Sicherheit von Kernreaktoren“.

Dr. Sören Kliem leitet im Institut für Ressourcenökologie im Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) eine Abteilung für Reaktorsicherheit. Foto: André Wirsig für das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Einige Meiler vom Tschernobyl-Typ bis heute im Betrieb

Im Ostblock war die Kernschmelze von Tschernobyl solch ein Weckruf. Die sowjetischen Ingenieure lernten aus dem schweren Unfall in der Ukraine und verbesserten die Anlagen nach der Katastrophe. „Damals gab es zwei Reaktorserien aus der SU“, berichtet Kliem. „Im Tschernobyl-Reaktor wurden die Neutronen durch Grafit moderiert, dieser Typ wurde allerdings nie exportiert.“ Die damit ausgestatteten Atomkraftwerke in Russland und in Litauen rüstete die Sowjetunion nach der Katastrophe mit zusätzlichen technischen Vorkehrungen auf. Litauen schaltete seine zwei Reaktoren vom Tschernobyl-Typ „RBMK 1000“ bis zum Jahr 2009 ab, also fünf Jahre nach seinem EU-Beitritt. Die nachgerüsteten Atomkraftwerke mit RBMK-Reaktoren in Kursk, Smolensk und bei St. Petersburg sind weiter in Betrieb.

Hauptamtliche MfS-Mitarbeiter in Schutzausrüstung üben für den atomaren Ernstfall. Erste Messungen des Staatlichen Amts für Atomsicherheit und Strahlenschutz hatten am 28. April 1986, also zwei Tage nach der Tschernobyl-Katastrophe, auf DDR-Gebiet zunächst keine signifikanten Veränderungen der Radioaktivität ermittelt. Doch das änderte sich nach wenigen Tagen. Foto: BStU / Stasi-Mediathek

„Im Zusammenhang mit der intensiven Verfolgung der in den DDR-Medien und den in westlichen Funkmedien veröffentlichten Beiträgen zur Havarie in Tschernobyl wurde durch breite Bevölkerungskreise vielfach Unverständnis über das relativ späte Reagieren seitens der Publikationsorgane der DDR bzw. der UdSSR geäußert, und es wurden Vergleiche zur angeblich aktuelleren und umfassenderen Berichterstattung der westlichen Funkmedien gezogen … In Einzelfällen identifizierten sich Personen aus unterschiedlichen Bevölkerungskreisen mit den Meldungen der westlichen Funkmedien und weifelten den Wahrheitsgehalt der Berichterstattung der DDR an. Ihrer Meinung nach sei das tatsächliche Ausmaß der Havarie in Tschernobyl viel größer als gemeldet. Sie „argumentierten“:

– Es sei unglaubhaft, daß es nur zwei Todesopfer gegeben haben solle…“

Aus einem Bericht „Hinweise über Reaktionen der Bevölkerung der DDR auf die Havarie in Kernkraftwerk Tschernobyl/UdSSR“ der „Zentralen Auswertungs- und Informationsgruppe“ (ZAIG) der Stasi vom 6. Mai 1986, Quelle: Stasi-Mediathek, BStU

Über Jahrzehnte hinweg arbeitete in Dresden-Rossendorf ein kleiner Forschungsreaktor. Hier ist ein in der Sowjetunion gefertiges Brennelement-Gehäuse dafür zu sehen. Nach der Wende beseitigte der Verein VKTA den Kleinreaktor und dessen Hinterlassenschaften. Foto: Heiko Weckbrodt

SU exportierte nur die Druckwasser-Reaktoren

Parallel dazu verbesserte die SU die Sicherheit ihrer Druckwasser-Reaktoren. „Diese Reaktoren vom Typ WWER ähnelten westlichen Bauweisen und wurden auch exportiert – zum Beispiel in die DDR, Ungarn, die CSSR und nach Finnland“, sagt der Rossendorfer Experte. „Die Russen haben diesen Reaktortyp nach dem Ende der Sowjetunion weiter entwickelt und verkaufen sie auch heute noch in andere Länder: in die Türkei zum Beispiel, nach China, Weißrussland und Ungarn.“

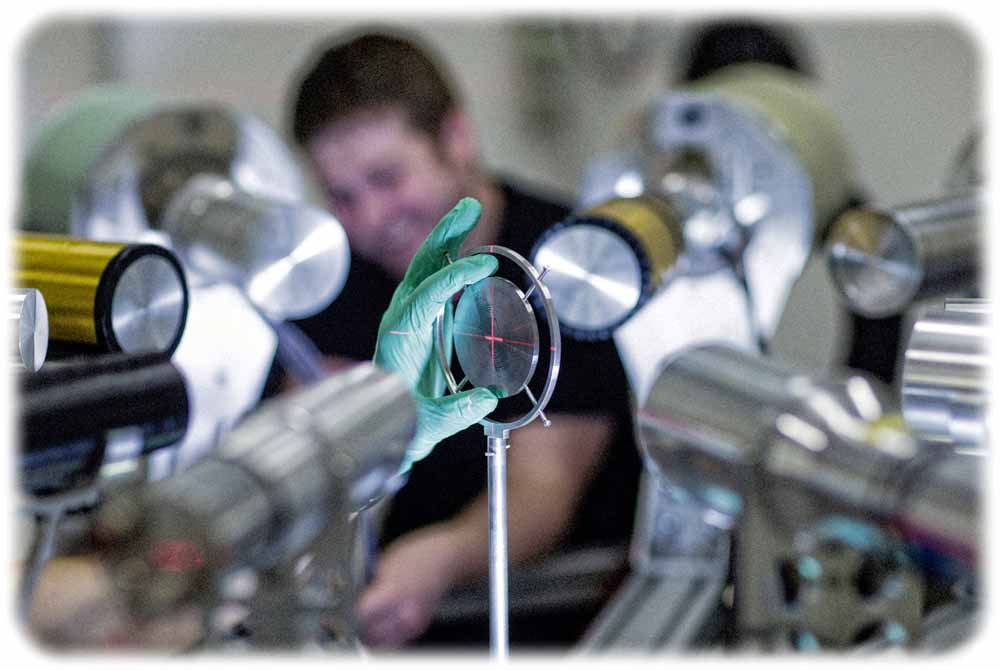

Auch nach dem deutschen Atomausstieg beschäftigen sich Forscher in Dresden-Rossendorf mit Reaktorsicherheit und Endlager-Technologien. Hier im Bild ist zu sehen, wie Atomkerne bei Beschuss von schnellen Neutronen reagieren. Foto: Oliver Killig für das HZDR

Das Aus kam in Ostdeutschland mit der Wende

In Ostdeutschland kam allerdings durch die Wende und die Wiedervereinigung das vorzeitige Ende für alle Reaktoren sowjetischer Bauart. Und nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 begann dann auch ganz Deutschland, aus der Kernkraft komplett auszusteigen. Bis heute forschen aber beispielsweise auch Wissenschaftler in Dresden-Rossendorf weiter an Kernreaktor-Sicherheit – trotz des deutschen Atomausstiegs. „Man will ja international mitreden können, wenn andere Länder mit neuen Projekten kommen“, erklärt der Abteilungsleiter für Reaktorsicherheit.

Die Forscher vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf wollen unter anderem Mikroorganismen einspannen, um uranhaltige und andere radioaktive Abfälle abzubauen. Szenenausschnitt: AVANGA, HZDR

Forscher: Hälfte Atomkraft, Hälfte Sonne und Wind wären guter Mix gewesen

„Ich persönlich sehe bis heute keinen Grund für einen Ausstieg aus der Atomenergie“, sagt Kliem. „Die deutschen Reaktoren galten und gelten seit jeher als besonders sicher. Und ein Strommix aus 50 Prozent Kernenergie und 50 Prozent erneuerbaren Energiequellen wäre aus meiner Sicht ein guter Kompromiss für die Umwelt und Netzstabilität gewesen. Aber die parlamentarischen Mehrheiten haben anders entschieden. Und ich denke nicht, dass es jemals ein Zurück zur Atomkraft in Deutschland geben wird.“

Nachbarländer der Bundesrepublik wie Frankreich und Tschechien, aber auch die USA und andere Staaten halten dagegen eisern an der Kernkraft fest – vor allem, weil Atomstrom vergleichsweise preiswert ist. Auch Reputationsgründe spielen eine Rolle, vor allem bei der „Grand Nation“.

Die neuen Reaktortypen

Mehrere dieser Länder arbeiten inzwischen an ganz neuartigen Konstruktionen, die Kernkraft effizienter, sicherer und ressourcensparender machen sollen:

- Flüssigmetall-Reaktoren mit schnellen Neutronen: Frankreich, Russland, China, Belgien und Indien entwickeln hocheffiziente Meiler, in denen nicht mehr ausgebremste, sondern schnelle Neutronen die Kettenreaktion aufrechterhalten. Diese „Schnellen Reaktoren“ wären auch nicht mehr auf das sehr seltene Uran-Isotop 235 angewiesen, sondern können auch das viel häufigere Uran 238 spalten. Weil sie bei sehr hohen Temperaturen arbeiten sollen, müssen diese Reaktoren mit flüssigem Metall wie Natrium oder Blei gekühlt werden.

- Heliumgekühlte Reaktoren: Andere, gasgekühlte Reaktoren sollen sogar Temperaturen bis 900 Grad erreichen. Damit wären sie nicht nur für die Stromerzeugung interessant, sondern auch als Hitzequelle zum Beispiel in der Chemieindustrie. Sie sollen mit dem Edelgas Helium gekühlt werden.

- Überkritisches Wasser: Außerdem forschen Wissenschaftler und Ingenieure an einer neuen Generation wassergekühlter Reaktoren, die bei „überkritischem Druck“ arbeiten. Ähnliche Konzepte gibt es stellenweise bereits in Kohlekraftwerken. Die Idee: Wenn mehr als das 220-fache des normalen Luftdrucks anliegt, überschreitet das Kühlwasser einen kritischen Punkt. Damit verschwindet der Unterschied zwischen den Aggregatzuständen „flüssig“ und „gasförmig“. Das Wasser strömt dann so leicht wie Gas. Derart gekühlte Reaktoren erreichen besonders hohe Wirkungsgrade.

- Kombi-Meiler: An technologisch besonders anspruchsvollen Mischformen forschen die sogenannten Visegrad-Staaten: Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Sie wollen heliumgekühle Kernreaktoren mit schnellen Neutronen bauen.

- Fusionsreaktoren: Nicht zuletzt forschen Europäer, US-Amerikaner und Russen schon seit Jahrzehnten am ganz großen Wurf: An sauberen Fusionsreaktoren, in denen Atome nicht gespalten, sondern verschmolzen werden. Sie sollen so gut wie keine radioaktiven Abfälle produzieren und kennen keine Kernschmelze. In Frankreich entsteht seit 2007 mit Milliarden-Aufwand der europäische ITER-Reaktor in der sogenannten Tokamak-Bauweise, bei der das Fusionsplasma in einer Art Magnetfeld-Kringel eingeschlossen wird. ITER soll 2025 das erste Plasma zünden. An diesem Punkt ist eine Alternative dazu, der Stellarator-Reaktor „Wendelstein 7-X“ in Greifswald, zwar schon gelangt. Aber auch dieser Bautyp, bei dem das Magnetfeld wie ein in sich verdrehtes Kringel geformt ist, ist noch Jahrzehnte von einer kommerziellen Stromerzeugung entfernt. „In diesem Sektor gilt allerdings die sogenannte Fusions-Konstante“, erzählt Sören Kliem einen alten Insider-Gag. „Die Konstante beträgt 50 Jahre. Denn zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Geschichte gilt die Ansage: In spätestens 50 Jahren haben wir das erste Fusionskraftwerk.“

Wenn ein Land die Wende schafft, dann Deutschland

Auch wenn kommerziell nutzbare Kernfusions-Kraftwerke also noch in weiter Ferne liegen, ist Sören Kliem überzeugt: Deutschland kann den Umstieg weg von der Kernspaltungs-Technologie hin zu akzeptierteren Energielieferanten bewältigen. „Wenn ein Land die völlige Wende hin zu erneuerbaren Energiequellen schafft, dann ist es Deutschland“, sagt er. Die Bundesrepublik habe eben eine besonders radikale Konsequenz aus Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima gezogen. „Das ist machbar – nur eben sehr teuer.“

Autor: Heiko Weckbrodt

Quellen: Interview Kliem, HZDR, Oiger-Archiv, Wikipedia, IPP Greifswald, EUROfusion, BStU

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.