Lichtverstärker sollen im Endlosbetrieb Stromsammler mit Nanomusters veredeln

Dresden, 29. August 2018. Laser-Experten von der TU Dresden wollen mit einer speziellen Nanogravur erreichen, dass biegsame organische Solarzellen aus Dresden bald deutlich mehr Energieausbeute erreichen. Das hat um Prof. Andrés Lasagni angekündigt, der den Lehrstuhl für „Laserbasierte Methoden der großflächigen Oberflächenstrukturierung“ leitet. „Organische Photovoltaik kann damit etwa 37 Prozent effizienter werden“, schätzte Lasagni ein.

Andrés Lasagni (rechts) und Prof. Frank Mücklich (links) haben eine neue Methode gefunden, um mit Lasern sehr schnell Mikrostrukturen zu erzeugen. Foto: Klingseisen, Berthold-Leibinger-Stiftung

Laserspezialisten und Photophysiker wollen Rolle-zu-Rolle-Produktion testen

„Wir kooperieren da auch mit Professor Karl Leo aus der Photophysik“, teilte der Laserexperte mit. Leo leitet an der TU Dresden das Institut für Angewandte Physik. Er gilt als international einer der führenden Experten für organische Elektronik, Leuchten und Solarzellen, insbesondere für deren Dotierung und Ausbeute-Steigerung. Im Labormaßstab hatten Tests auf Polymeren bereits erahnen lassen, welche Effizienz-Potenziale spezielle Nanostrukturierungen haben. Nun geht es darum, diese Strukturen auch industrietauglich erzeugen zu können. Dafür will Lasagni das Laserinterferenz-Verfahren mit der Rolle-zu-Rolle-Produktion kombinieren.

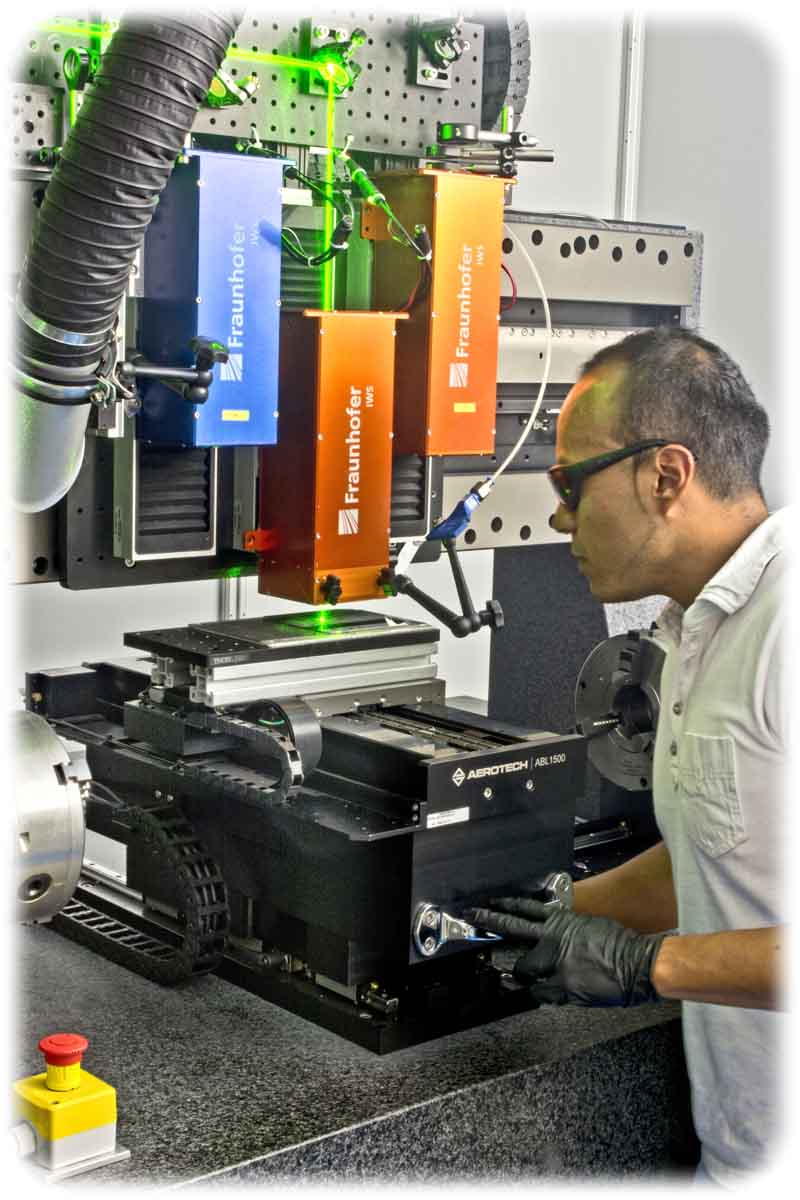

Wissenschaftler Alfredo Aguilar vom IWS bedient das weltweit größte 3D-DLIP-System an der TU Dresden. Foto: Fraunhofer-IWS Dresden

Interferenzmuster-Methode strukturiert 1 qm Polymere pro Minute

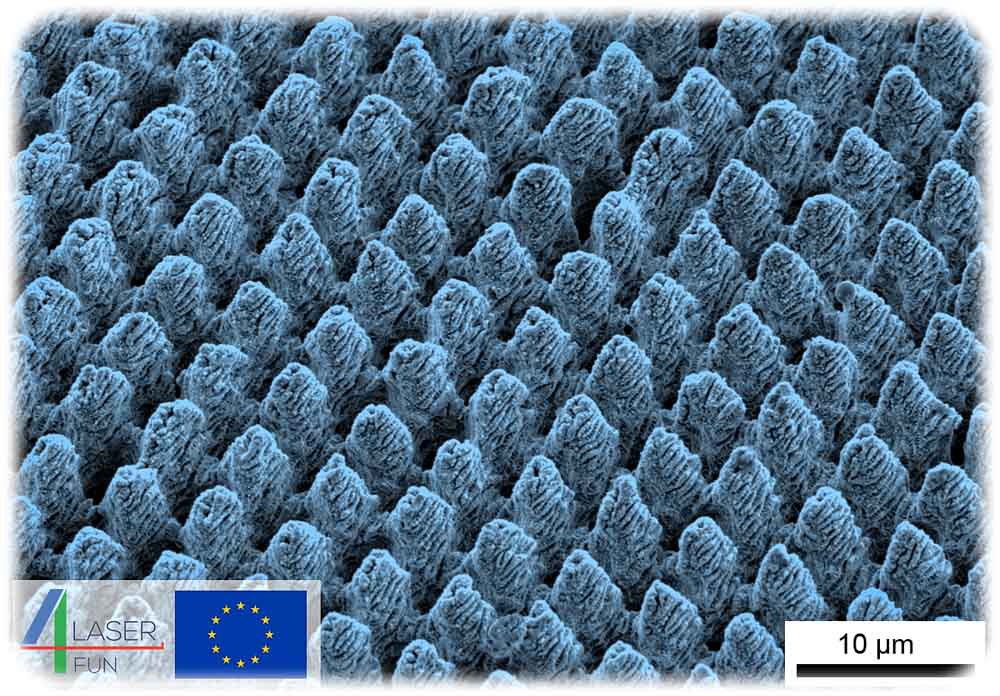

Das Laser-Verfahren haben die TU-Forscher gemeinsam mit Experten vom Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) in Dresden entwickelt. Die Ingenieure spalten dabei Laserstrahlen erst auf, führen sie dann – leicht gegeneinander verschoben – wieder zusammen und erzeugen so auf einen Schlag ein großflächiges und energiereiches Licht-Schatten-Muster, ein sogenanntes Interferenzmuster. Lenkt die Optik dieses Muster auf eine Polymer-Folie, schmilzt das energiereiche Laserlicht den Werkstoff an den hellen Stellen auf und verschont es an den dunklen Stellen. Dadurch erzeugen die Ingenieure winzig kleine Strukturen, die die Wirkfläche des Materials vergrößern. Je nach Material kommen sie damit bereits auf Bearbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu einem Quadratmeter pro Minute.

Auch um wasserabweisende Lotoseffekt-Muster auf Titanteile von Flugzeugen zu erzeugen, nutzen Ingenieure der TU Dresden und des Fraunhofer-Institus IWS in Dresden die Laser-Strukturierung – hier unter dem Rasterelektronenmikroskop (REM) betrachtet. Abb.: A. Lasagni

Weltweit größte 3D-DLIP-Systeman TU Dresden installiert

Inzwischen haben die Forscher an der TU Dresden das weltweit größte 3D-DLIP-System installiert. Das werde mit einer Walzensteuerung aufgerüstet, kündigte der Professor an. Damit könnte dann ein „Rolle-zu-Rolle“-System entwickelt werden, das zum Beispiel Solarfolien im Endlosbetrieb veredeln soll.

Die organischen durchsichtigen Solarfolien werden in der Pilotfabrik von Heliatek in Dresden produziert. Foto: Heliatek

Dresdner Uni-Ausgründung gilt als Technologieführer für organische Photovoltaik

Flexible Solarzellen sind eine Spezialität der Firma Heliatek in Dresden. Die TU-Ausgründung baut gerade seine Fabrik an der Treidlerstraße erheblich aus. Die Manager sehen großes Marktpotenzial für die sehr leichten, biegsamen und dünnen Solarfolien, die sich fast überall anbringen lassen. Um sich am Markt durchzusetzen, müssen allerdings die Kosten der organischen Solarzellen sinken und ihre Ausbeute steigern.

Autor: Heiko Weckbrodt

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.