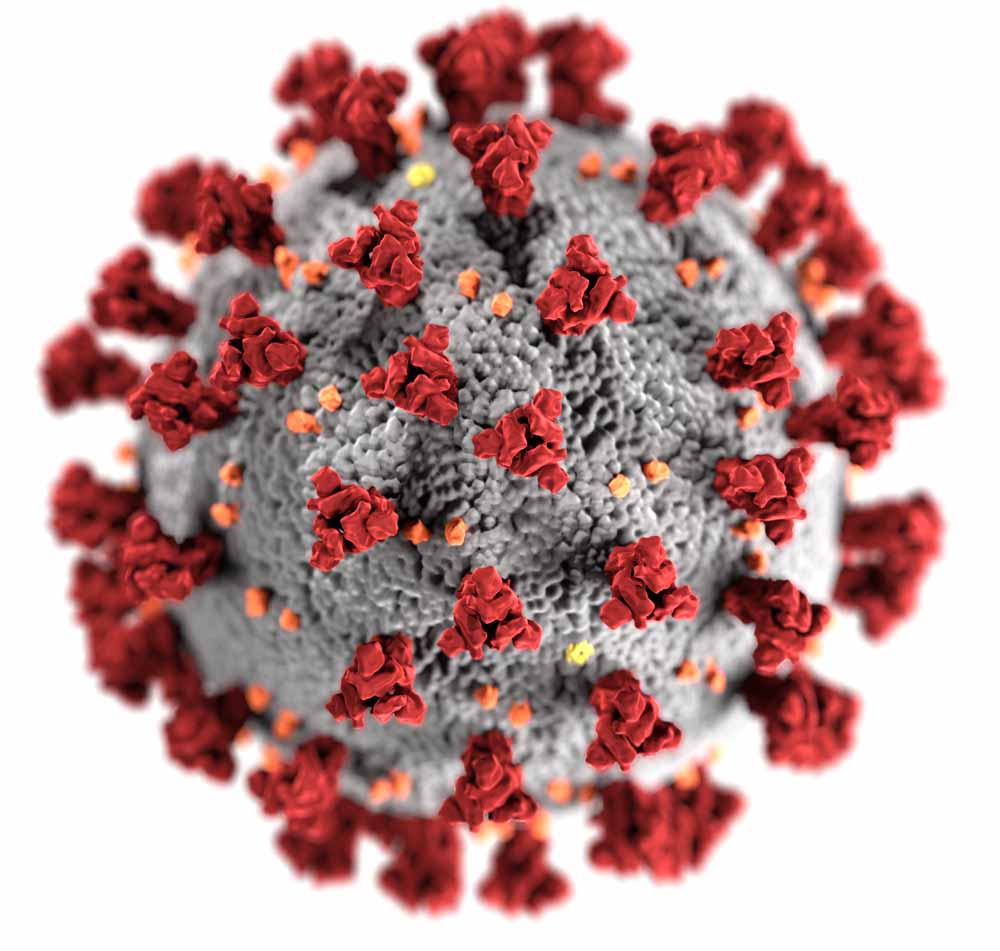

Forscher am US-Seuchenkontrollzentrum CDC haben dieses 3D-Modell des neuen Corona-Virus (2019nCoV) entworfen, das eine schwere Lungenkrankheit auslösen kann. Die Angst vor dem Krankheitserreger lähmt mittlerweile weltweit das öffentliche Leben, die Wirtschaft, den Tourismus, selbst die Forschung in vielen Ländern. Illustration: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS, Lizenz: Public Domain, https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=23312 / Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-nCoV-CDC-23312.png

Bei „SchoolCoviDD19“-Untersuchungen fanden Mediziner auch im Oktober nur bei zwölf von 2000 Schülern und Lehrern Corona-Antikörper im Blut

Dresden, 23. November 2020. Die Schulen in Sachsen haben sich bis zu den Herbstferien immer noch nicht zu versteckten Corona-Brutstätten entwickelt. Das hat die zweite Phase der sächsischen „SchoolCoviDD19“-Phase ergeben. Gemessen an den nachweisbaren Antikörpern stagnierte die Zahl der Schüler und Lehrer, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, zwischen Frühjahr und Herbst bei unter einem Prozent – obwohl im selben Zeitraum die Corona-Quote in der gesamten sächsischen Bevölkerung von 139 auf 245 Fälle pro 100.000 Einwohner stark angestiegen war. Das geht aus einer Mitteilung des Uniklinikums Dresden (UKD) und der medizinischen Fakultät der TU Dresden hervor, die die Studie gemeinsam realisieren und auch fortführen wollen.

„keine Hinweise, dass Schulen sich zu ,silent hotspots’ dieser Pandemie entwickelt haben“

„Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es weder während der ersten Welle noch in den vier Monaten nach Wiedereröffnung der Schulen zu unerkannten Übertragungen gekommen ist und dass es keine Hinweise gibt, dass Schulen sich zu ,silent hotspots’ dieser Pandemie entwickelt haben“, betonte Studienleiter Prof. Reinhard Berner, der die UKD-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin leitet.

Mehr Infektionen auch an Schulen absehbar

„Wir gehen durchaus davon aus, dass angesichts der aktuell stark steigenden Infektionszahlen insgesamt auch die Infektionen unter Schülern und Lehrern steigen werden“, erklärte Kinder- und Jugendfacharzt Dr. Jakob Armann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Blick auf die jüngste Pandemie-Entwicklung. „Allerdings legen die Daten der Studie nahe, dass nicht die Schulen als Quelle und Ausbreitungsort der Pandemie fungieren. Etwaige Schulschließungen sind daher allenfalls als letztes Mittel anzusehen; vielmehr bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, Infektionsketten in der Bevölkerung insbesondere außerhalb der Schulen zu vermeiden.“

2000 Schüler und Lehrer getestet

Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Blutproben von reichlich 2000 Schülern mit einem mittleren Alter von 15 Jahren und Lehrern aus 13 weiterführenden Schulen in Dresden und den Landkreisen Bautzen sowie Görlitz im mai und Oktober 2020 auf Antikörper gegen Covid19-Erreger untersucht. Sowohl im Mai wie auch im Oktober fanden sie nur in zwölf der über 2000 Proben Antikörper. Die Infektions-Quote stagnierte also bei 0,6 Prozent, obwohl fast jeder zweite Schüler und 16 Prozent der Lehrer angegeben hatten, zwischen den beiden Blutentnahmen eine Atemwegsinfektion gehabt zu haben. Von den zwölf nachträglich nachgewiesenen Infektionen waren fünf bereits vorher bekannt gewesen – die Dunkelziffer war unter den Studienteilnehmern also eher überschaubar.

Geht man einmal davon aus, dass den Medizinern keine Fehler in der Studie unterlaufen sind, lassen die Befunde mehrere Interpretationen zu: Entweder haben sich an Schulen besonders wenige Menschen mit Corona infiziert und einen Krankheitsverlauf gehabt, der zu längerer Immunität geführt hat. Oder die einmal entwickelte Immunantwort des Körpers hält nicht lange an beziehungsweise besteht nicht nur aus Antikörpern.

Eine dritte Erhebung planen die Studienautoren für Ende 2020 oder Anfang 2021 – je nachdem, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt.

Autor: hw

Quellen: Hochschulmedizin Dresden, UKD

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.