Fraunhofer Dresden arbeitet an Kryo-Elektronik für kühle Quantencomputer

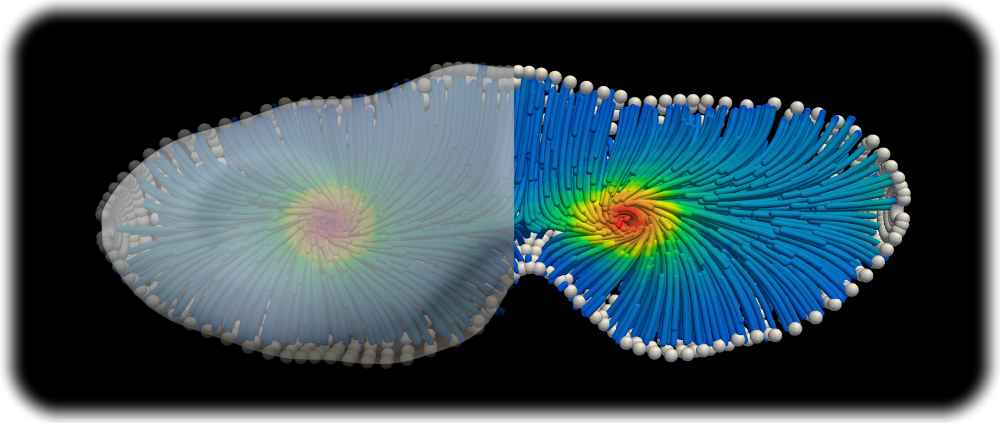

Supraleit-Forschungsprojekt „Condor“ gemeinsam mit Hallenser Planck-Forschern gestartet Dresden/Halle, 17. März 2024. Fraunhofer Dresden und Planck-Forscher aus Halle wollen die Massenproduktion von Kryo-Elektronik vorbereiten, die bei sehr tiefen Temperaturen im Weltall oder in Quantencomputern. Dafür haben das „Center Nanoelectronic Technologies“ (CNT) in Sachsen und das Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik (MPI-MSP) in Sachsen-Anhalt nun ein gemeinsames Projekt gestartet: Gemeinsam wollen sie „Superconducting spintronic devices for cryogenic electronics“ (Codename: Condor) entwickeln, die bei Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt jeden Stromwiderstand aufgeben – und dann als supraleitende Speicher und Logikbausteine einsetzbar sind. Das haben das CNT-Mutterinstitut für photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden und das MSP mitgeteilt.