Nanotech für Elektroautos mit mehr Reichweite

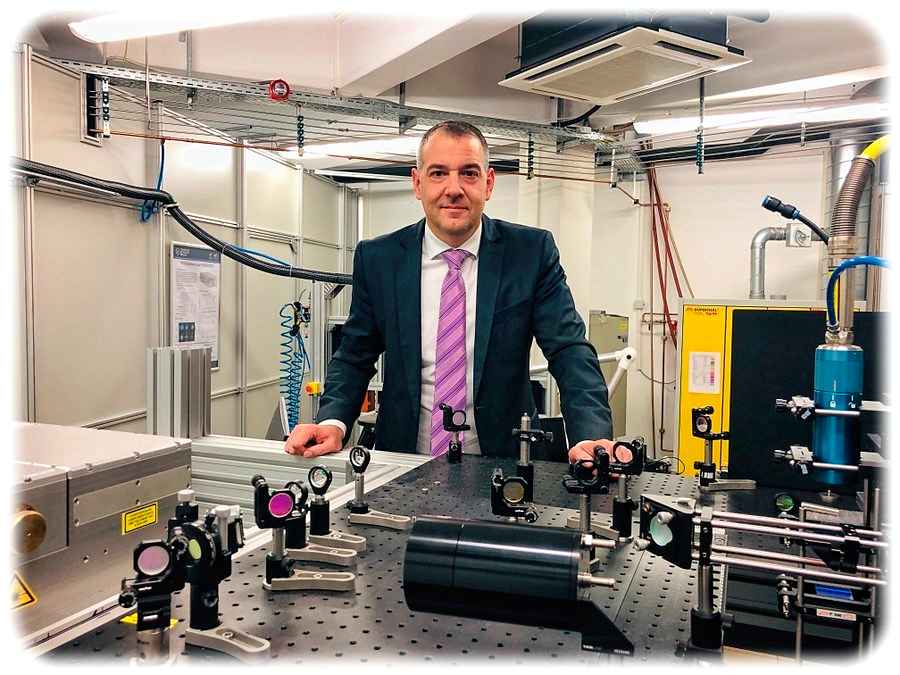

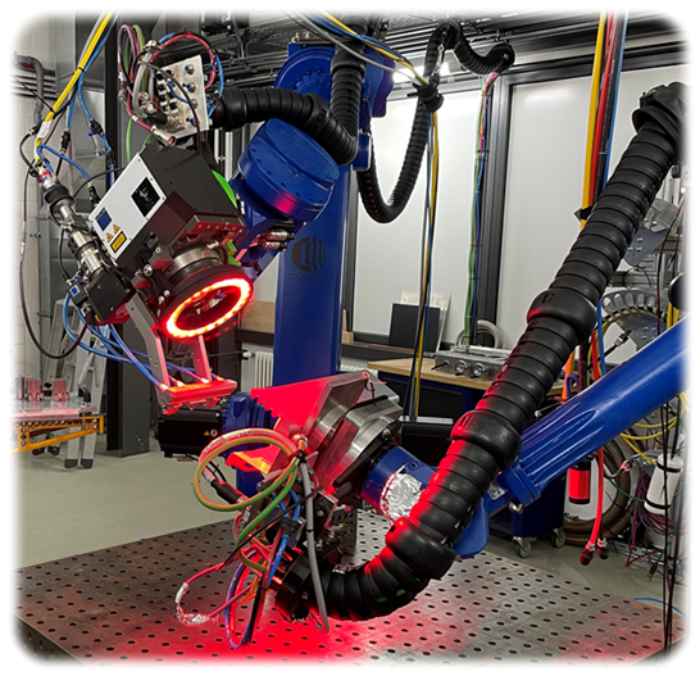

Fraunhofer Dresden will mit drei Partner-Unis neue Siliziumnitrid-Anoden für energiereiche Festkörper-Akkus entwickeln Dresden, 12. Januar 2024. Nanoteilchen aus einer Verbindung von Silizium und Stickstoff sollen künftig besonders sichere und energiereiche Akkus ermöglichen – und damit letztlich Elektroautos mit Reichweiten jenseits von 700 Kilometern: Die ungeordneten – also „amorphen“ – Partikel könnten unter anderem für stabile Energiespeicher-Anoden mit langer Lebensdauer sorgen. Auf ein entsprechendes Entwicklungsvorhaben gemeinsam mit drei Universitäten hat das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) Dresden hingewiesen, das an der Entwicklung der neuen Anoden maßgeblich beteiligt ist.