Tabak-Werbeplakat um 1920 für die Marke „Pteo“ von Jasmatzi. Quelle: Museum der Arbeit Hamburg, Repro aus: Tabakrausch an der Elbe

Aladin, Harem und Nazi-Zigaretten: Ausstellung im Stadtmuseum Dresden zeigt den Siegeszug und Niedergang des Tabakrausches in Sachsen

Dresden, 20. Mai 2021. Nach dem Ratskellerbrand im April 1653 war sich der Dresdner Stadtrat sicher, dass es „sonder allen Zweifeln“ von jenen Gästen verursacht wurde, „welche des Tabacksaufens sich täglich befleißigen, und durch die glühende Tabacksasche, Lunten, Kohlen oder Faulholz, damit sie solchen anzuzünden pflegen“. Alsbald erging ein kurfürstlicher Erlass, der ein allgemeines Verbot des Tabakrauchens in allen „Bier- und Schenckäusern, in und außerhalb der Stadt“ aussprach.

Fast 11.000 Menschen lebten von der Tabakindustrie

Aber den Tabak in seinem Lauf, hielt dann letztlich lange erst mal nichts und keiner auf. Dresden avancierte im Kaiserreich zu Deutschlands Zigarettenhauptstadt. Hier konzentrierten sich Fabriken, Orienttabakhandel, Fachverlage und Industrieverbände. Dresden galt als innovativer Standort für Maschinentechnik, Reklamekunst und Tabakforschung. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurden hier etwas mehr als 50 Prozent aller deutschen Zigaretten produziert. Und die sogenannte „Reichsbetriebszählung“ vom 16. Juni 1925 ermittelte in Dresden 105 Produktionsstätten zur Herstellung von Zigaretten. Von den dort beschäftigten 10.942 Menschen waren 70 Prozent Frauen. Mehr als die Hälfte arbeitete in Großbetrieben, etwa 38 Prozent in Klein- und Mittelbetrieben und der Rest in Kleinst- und Alleinbetrieben. Noch einmal so viele Arbeitskräfte waren in Maschinen- und Kartonagenfabriken, in Mundstück-, Zigarettenpapier- oder auch für Tabak-Reklame-Fabriken beschäftigt.

Werbeplakat der Adler-Zigarettenfabrik aus Dresden um 1920. Quelle: Stadtmusuem Dresden, Repro aus: Tabakrausch an der Elbe

In Dresden gab es etwa 680 Tabakhandlungen, wobei Kolonial- und andere Geschäfte, wo man sich Raucher ebenfalls versorgen konnten, noch nicht mal eingerechnet sind. So hatte der Verband der Deutschen Zigarettenindustrie seinen Sitz in Dresden. Dessen Zeitschrift „Die Tabakwelt“ erschien zwischen 1906 und 1929 ebenfalls hier. 1931, als noch bei keinem Raucher die Gefahr bestand, dass auf seinem Grabstein „Beim Rauchen erfroren“ stehen könnte, wohnten in Dresden 32 der 33 Mitglieder des Verbands deutscher Zigarettenhersteller und 19 der 27 des Verbands Deutscher Rohtabakhändler, wie Holger Starke in dem von ihm herausgegebenen Katalogband zur Ausstellung „Tabakrausch an der Elbe“ im Dresdner Stadtmuseum festhält.

Kurfürstin Anna orderte Tabak zu medizinischen Zwecken

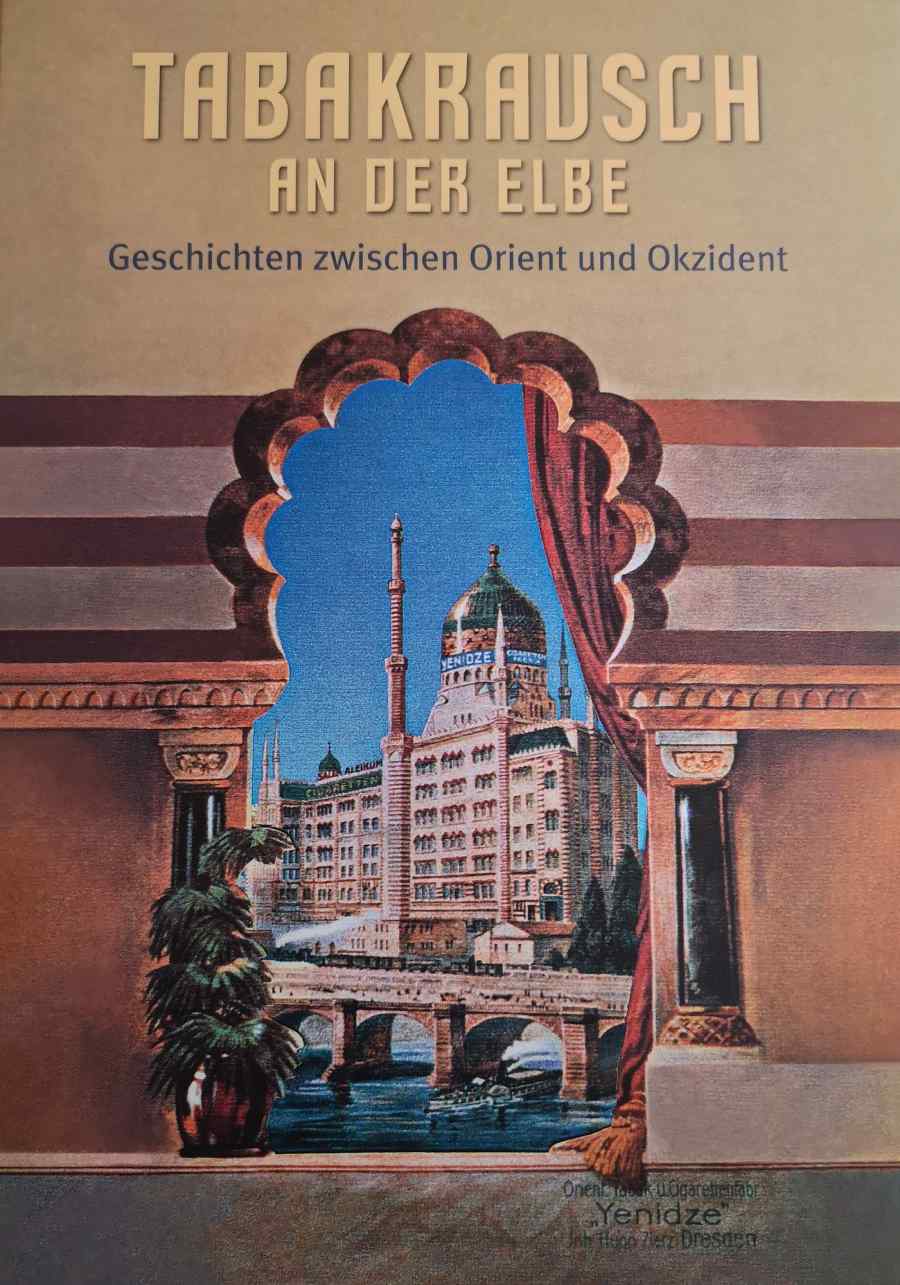

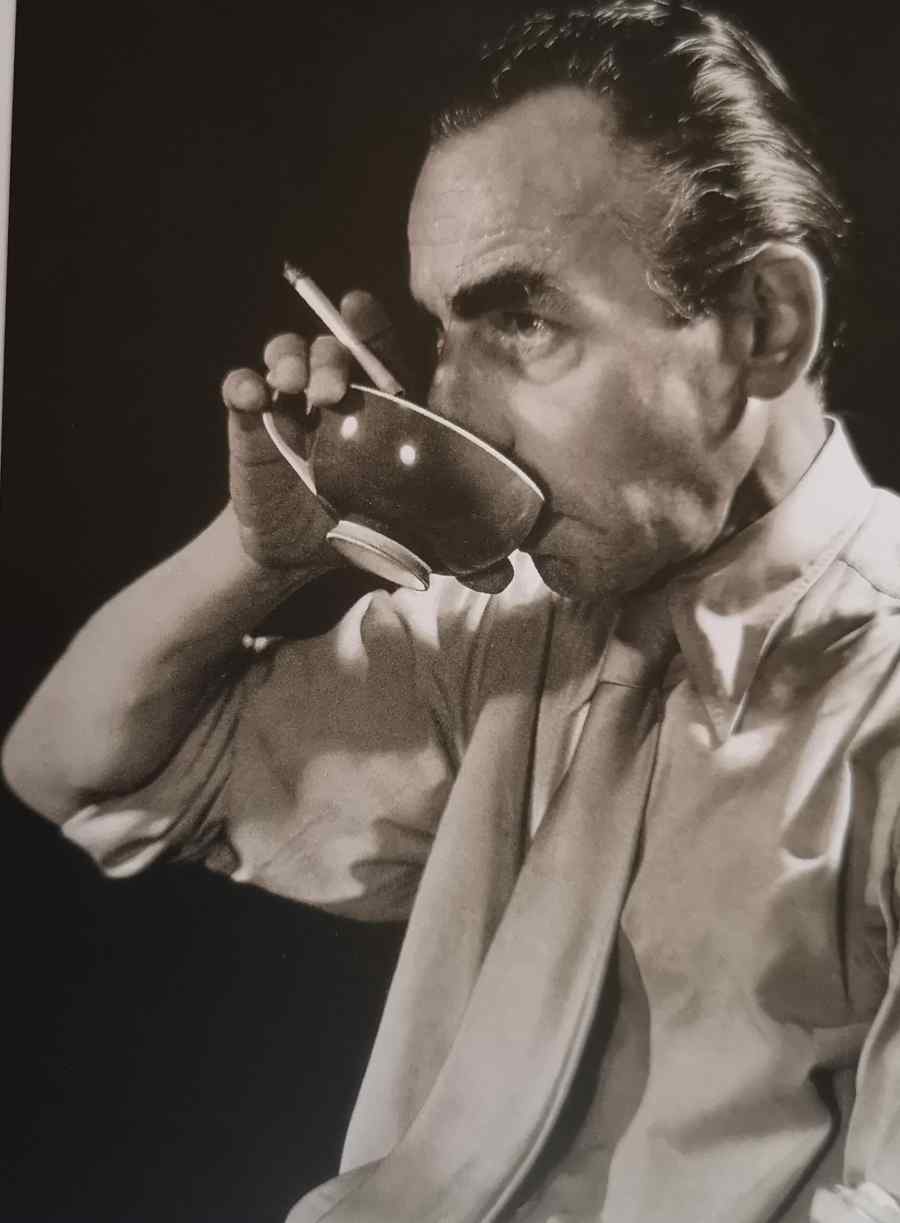

Das Spektrum an Themen des mit „Geschichten zwischen Orient und Okzident“ aufwartenden Buches ist breit gefächert, geht mitunter ins Anekdotische. So erinnern die Autoren beispielsweise unter der Überschrift „Auf eine Zigarette mit Herrn Kästner“ an die Porträtsitzung des berühmten Schriftstellers Erich Kästner 1956 bei dem renommierten Fotografen Fritz Eschen.

Der Reigen der zwei Dutzend Beiträge in dem reich illustrierten Band wird eröffnet von einer Betrachtung über die im Zuge der Eroberung Amerikas nach Europa gekommenen Kulturpflanze Tabak und ihre globalhistorische Bedeutung. Anschließend werden Tabakhandel und -konsum im vorindustriellen Zeitalter in den Blick genommen. Zunächst wurde Tabak zu medizinischen Zwecken verwendet, so etwa von Sachsens „First Lady“ Anna – die Kurfürstin verschaffte sich 1585 aus Prag Tabaksamen und -blätter, die im eigenen Land noch nicht verfügbar waren. Aber dann kamen die Dinge in Fahrt, auch „dank“ englischer und spanischer Landsknechte, die im Dreißigjährigen Krieg nicht nur kämpften, mordeten, vergewaltigten und plünderten, sondern sich zwischendurch auch ein Pfeifchen gönnten. Paffen kam in Mode, da halfen auch Verbote wie 1651 durch den Rat von Bautzen oder das eingangs erwähnte Verbot von 1653 durch Kurfürst Johann Georg I. nicht viel.

Eine Krux war, dass der Staat ob der Tabaksteuer durchaus mitverdiente (was ja noch heute der Fall ist). Um der massiv anwachsenden Staatsverschuldung unter Kurfürst August II. zu begegnen, wurde 1749 die Generalkonsumtionsakzise für Tabak deutlich angehoben. Über einen Kamm geschoren wurde die Bevölkerung nicht. Rauchtabak, der von den eher wenig bis gar nicht gut betuchten Schichten konsumiert wurde, wurde nicht so hoch besteuert wie die teuren überseeischen Tabaksorten, die von der Oberschicht goutiert wurden. Für einen Kavalier geziemte es sich damals übrigens, sich den Tabak schnupfend durch die Nase zu ziehen.

1862 entstand als Filiale einer seit 1852 in St. Petersburg betriebenen Firma in Dresden die „La Ferme in Petersburg und Dresden“ – es war das erste Unternehmen zur Herstellung von Zigaretten im kurz darauf gegründeten Deutschen Reich. Der Grund für dieses „Outsourcing“ war schlichtweg pekuniärer Natur: Durch die Neugründung umging der im (damals österreichischen) Galizien geborene und in Europa weit gereiste Joseph von Huppmann-Valbella die hohe russische Tabaksteuer. An sich waren es Papirossi, die er in Dresden fertigen ließ. Populär waren diese Dinger (die später von den Landsern an der Ostfront als „Sargnägel“ tituliert, gleichwohl aber geraucht wurden) in Deutschland nicht, aber im östlichen Ausland zwischen Warschau, Moskau und Odessa verkauften sie sich wie geschnitten Brot.

Dem Zeitalter der Zigarre folgte die Ära der Zigarette

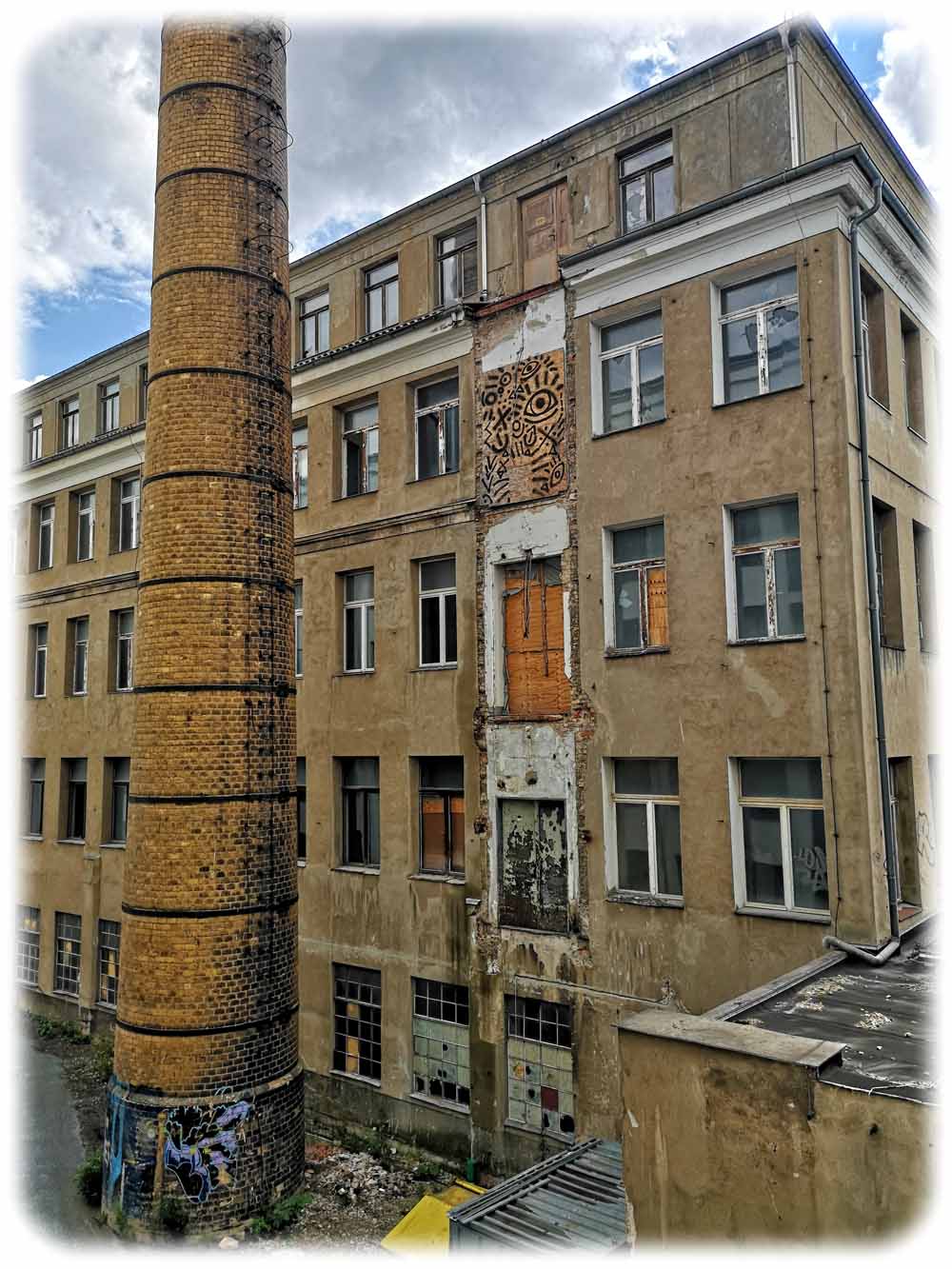

Aber als dann die Tabakmischung verändert und der Orienttabak populär wurde, traten die papierumhüllten Tabakröllchen ihren Siegeszug an. Stand das 19. Jahrhundert im Zeichen der Zigarre, so war das 20. Jahrhundert das Zeitalter der Zigarette auf dem europäischen Kontinent. 1911 wurden im Deutschen Reich erstmals mehr Zigaretten als Zigarren hergestellt, zwei Jahre später waren es bereits eineinhalb mal so viel. Möglich wurde dies nicht zuletzt dank diverser technischer Entwicklungen und Erfindungen im Zigarettenmaschinenbau, die eine Massenproduktion erst ermöglichten. 1915 wurde etwa Johann C. Müller alleiniger Gesellschafter der Universelle-Cigarettenmaschinenfabrik J.C. Müller & Co., die sich zum führenden deutschen Anbieter mit Sitz in Dresden an der Tharandter Straße 17 entwickeln sollte. Maschinen wie die Excelsior III B, die durch hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit (1910: 250 Zigaretten je Minute), geringe Ausschussquote und große Zuverlässigkeit auszeichneten, waren ein Verkaufsschlager – europaweit. Heute befindet sich in den Gebäuden der Universellen Werke übrigens ein Technologiezentrum – in dem durchweg Rauchverbot herrscht.

Auf die Sanierer wartet viel Arbeit, wenn sie die restlichen alten Fabrik-Gebäude der „Universellen Werke Dresden“ als Technologiezentrum reaktivieren wollen. Foto: Heiko Weckbrodt

Auch der Pro-Kopf-Konsum stieg erst mal stetig – nicht zuletzt dank der exzessiven und zweifelsohne einfallsreichen Werbung, die für die Glimmstengel gemacht wurde. Da wurden alle Register gezogen – und nicht zuletzt lange auf orientalische Motive gesetzt. Ob Zigarettenfirmennamen oder -markennamen, es konnte gar nicht genug orientalisch daherkommen. Zudem finden sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg, verstärkt dann in der Weimarer Republik, auch regionale Bezüge bei den Motiven aus Zigarettenverpackungen und Markennamen. Die Zigarettenhersteller Orami und Monopol entwickelten in den frühen 1930er-Jahren beispielsweise die Marken „Sachsenstern“ und „Sachsengold“, die Firma Bessora ging mit den Marken „Meißner Dom“ und „Schloß Albrechtsburg“ auf Kundenfang und die Fabrik Georg Jasmatzi und Söhne lockte mit der Marke „August der Starke“.

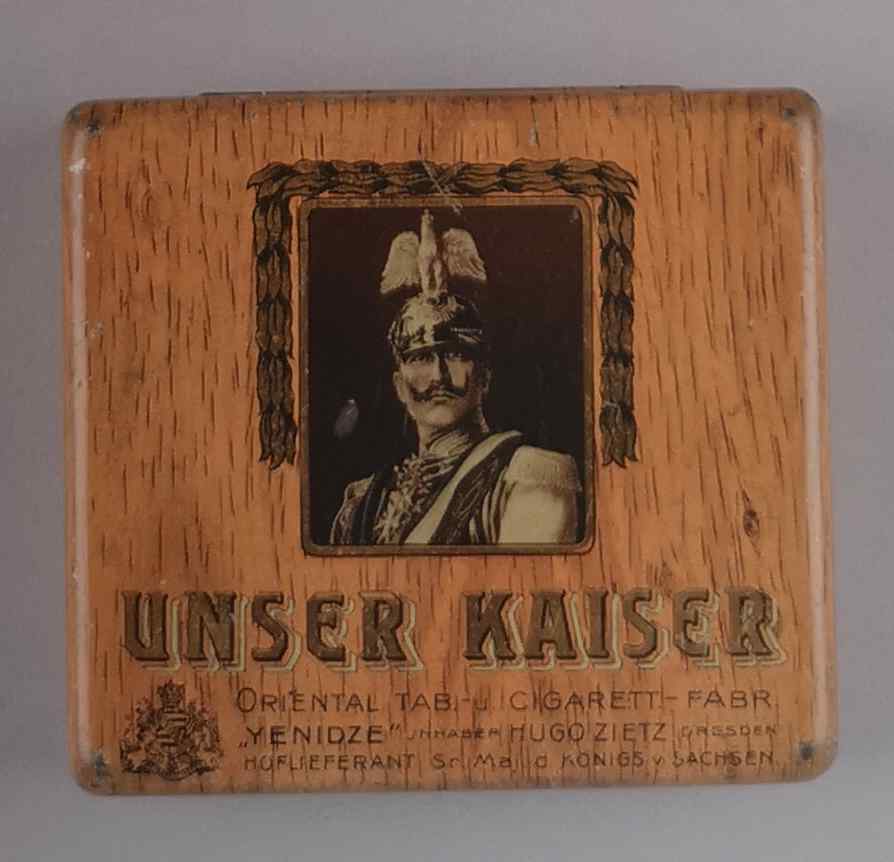

Royalisten als Zielgruppe: Tabakdose „Unser Kaiser“ von der Tabalfabrik Yenidze Dresden., prouziert 1909-15. Quelle: Stadtmuseum Dresden, Repro aus: Tabakrausch an der Elbe

Da Kaiser Wilhelm I. wie auch sein Enkel Kaiser Wilhelm II. ungemein populär waren, stellte die Firma Jasmatzki die Marke „Zwei Kaiser“ mit den Bildern der Regenten her, die Firma Yenidze hielt es bald ähnlich. Und da es nationale und nicht wie heute durch Corona vervirte Zeiten waren, schlug sich die Begeisterung übers Vaterland auch namenstechnisch nieder, wie das Beispiel der Dresdner Zigarettenfabrik „Germania“ offenbart, die nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs auch Marken wie „Reichsadler“ und „Feldherr“ im Sortiment hatte.

Rauchen für die Partei

Eine andere Methode, seine Zigaretten an den Mann zu bringen, wandte der Dresdner Geschäftsmann Arthur Dressler an. 1929 stellte er der NSDAP und der SA ein Geschäftsmodell vor, das die Gründung einer dem Nationalsozialismus nahestehenden Zigarettenfabrik mit dem Namen „Sturm“ vorsah. Auch bei Marken „Trommler“ oder „Neue Front“ war die politische Botschaft ziemlich eindeutig. Der Deal sah so aus: Die SA sollte dafür sorgen, dass in ihren Sturmbann-Reihen nur Zigaretten von Dresslers Firma geraucht wurden, im Gegenzug sollte die SA für je 1000 verkaufte Zigaretten einen Anteil erhalten, der etwa 15 bis 20 Pfennig betragen sollte. Das sozialdemokratische Zeitungsblatt „Vorwärts“ höhnte sarkastisch: „Die Zigarette mit dem Hakenkreuz ist zu uns gekommen.“

Aber schon zwei Jahre später zog die Zigarettenfabrik Walter Haak & Co. Osten nach. Der Firmengründer und bekennende Kommunist Walter Haak trommelte für die totalitäre Sowjetunion. Und die SPD-Mitglieder mussten auch nicht darben, ihnen stand es frei, sofern sie Raucher waren, sich Glimmstängel der Firma „Eiserne Front“ anzustecken. Eiserne Front – das war der Name des Bündnisses, das SPD, Gewerkschaften und Arbeiterverbände als Reaktion auf die Gründung der rechten Harzburger Front eingegangen waren.

Nachdem die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, war die Branche gravierenden Veränderungen unterworfen. Zum einen wurden jüdische Unternehmen enteignet, zum anderen durch ‚Übernahmen‘ neue Produkte und Marken etabliert.

Johannstadt und Striesen galten lange als Zentren der Tabakindustrie in Dresden. Allein sechs der zeitweise etwa 70 in der Stadt ansässigen Firmen hatten ihren Sitz an der Schandauer Straße. Ein „Geschäftszentrum des Orient-Tabak-Handels“, so die Sichtweise eines bulgarischen Händlers, die er bestimmt nicht allein gehabt haben dürfte, war definitiv auch die Ostra-Allee. Anno 1913 hatten 40 (!) Tabakfirmen ihre Einrichtungen in der Nähe der Zolllager in der Wilsdruffer Vorstadt, von denen die Hälfte zumindest zum Teil griechischen Händlern gehörte.

Hohe Markentreue der Raucher in der DDR

Eifrig geraucht wurde, wie Holger Starke in seinem zweiten Beitrag zum Thema „Zigarettenindustrie und Gesellschaft im Spiegel der Tabakkultur der DDR“ vermittelt, auch in Ostdeutschland nicht zu knapp. Die Jahresproduktion von Zigaretten verdreifachte sich von 1950 von 9,8 Millionen Stück auf 28,6 Millionen Stück im Jahr 1989, „womit, inklusive ergänzender Importe, der Mengenbedarf im Inland zu allen Zeiten gesichert war“. Die Tabaksteuerverordnung von 1950/51 klassifizierte fünf Preisklassen für Zigaretten, wobei die Grundregel lautete: Je weniger Importtabak zum Einsatz kam, desto geringer wurde das Produkt besteuert und desto billiger war es im Kleinverkauf.

In vielerlei Hinsicht hinkte man der BRD hinterher, etwa was Filterzigaretten angeht. So war das Dresdner Unternehmen „Kosmos“ zwar der Filterzigaretten-Pionier in Deutschland gewesen: Basierend auf einem ungarischen Patent von 1924 begann „Kosmos“ schon ab 1934 die Herstellung der „F 58“. Doch 1963 erreichten Filterzigaretten in der DDR erst einen Anteil von acht Prozent am Gesamtumsatz – da waren es in der BRD schon 75 Prozent. Verzögert erfolgte in der DDR auch der Abschied vom Orienttabak. Erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre wurden „Virginverarbeitungsstraßen gekoppelt mit Soßieanlagen“ nach westdeutschem Vorbild installiert. Die einst an der Spitze stehende Orientzigarette erlitt einen Imageverlust. Das spiegelt sich auch in einigen spöttischen Sprüchen, etwa: „Der Mann von Welt / raucht Salem gelb“. Letztlich waren die neuen typischen DDR-Marken wie F6, Juwel oder auch Karo aber dann von so hoher Gleichmäßigkeit in Qualität und Geschmack, dass die Raucher dies „mit hoher Markentreue“ honorierten, wie Starke konstatiert.

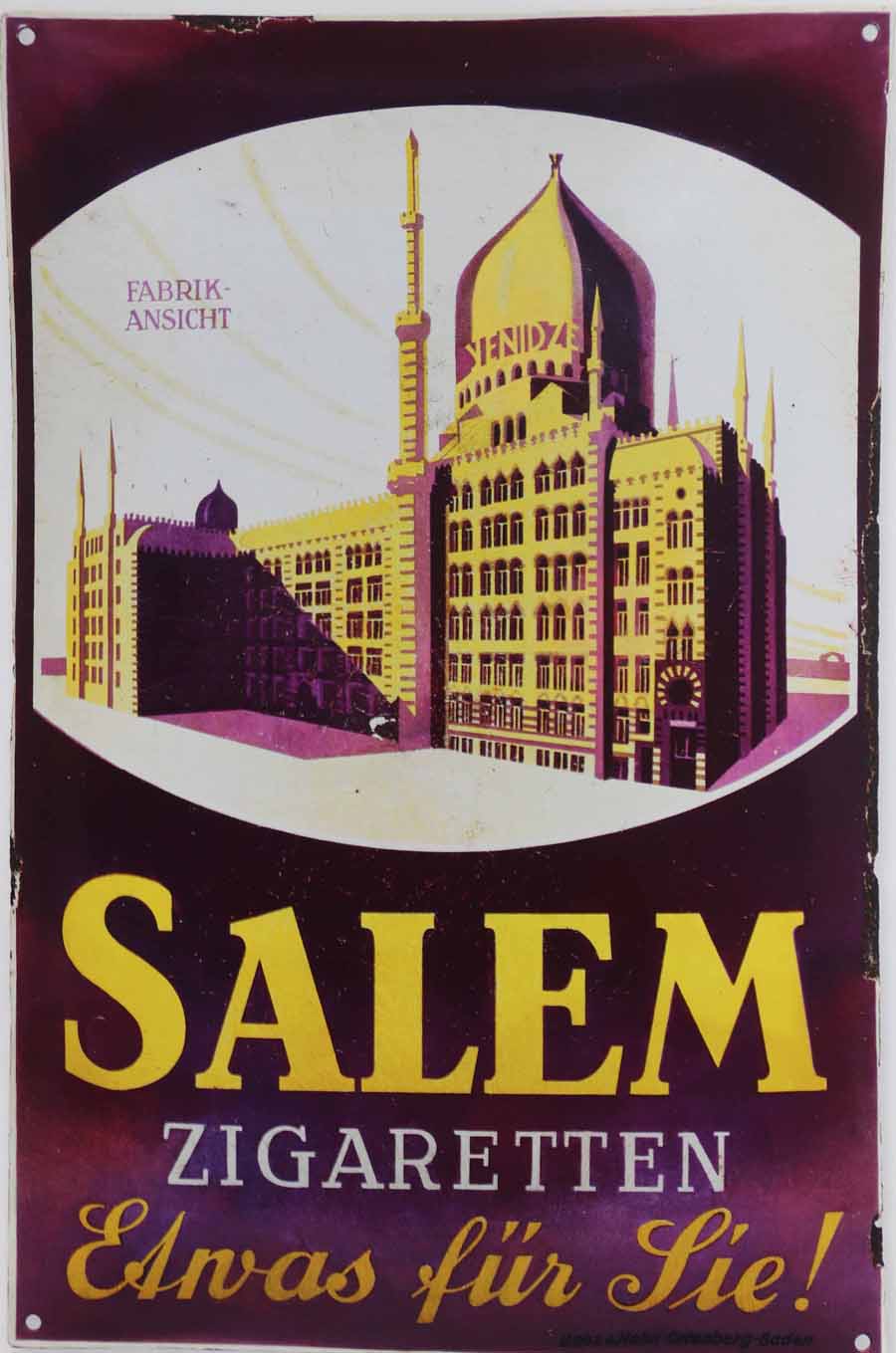

Diese stilisierte Blechversion der Zigarettenfabrik Yenidze warb für die Salem-Zigaretten aus Dresden. Die Moschee-Assoziation war beabsichtigt, aber war eben eine europäische Interpretation eines Orient-Motivs. Repro aus: „Reklame. Verführung in Blech“, Sandsteinverlag

Die Hälfte der ausgestellten Objekte steuerten private Sammler bei

Die Ausstellung, deren Eröffnung pandemiebedingt mehrfach verschoben wurde und schließlich und endlich nach derzeitigen Corona-Stand nun doch noch bis 1. August in Auge

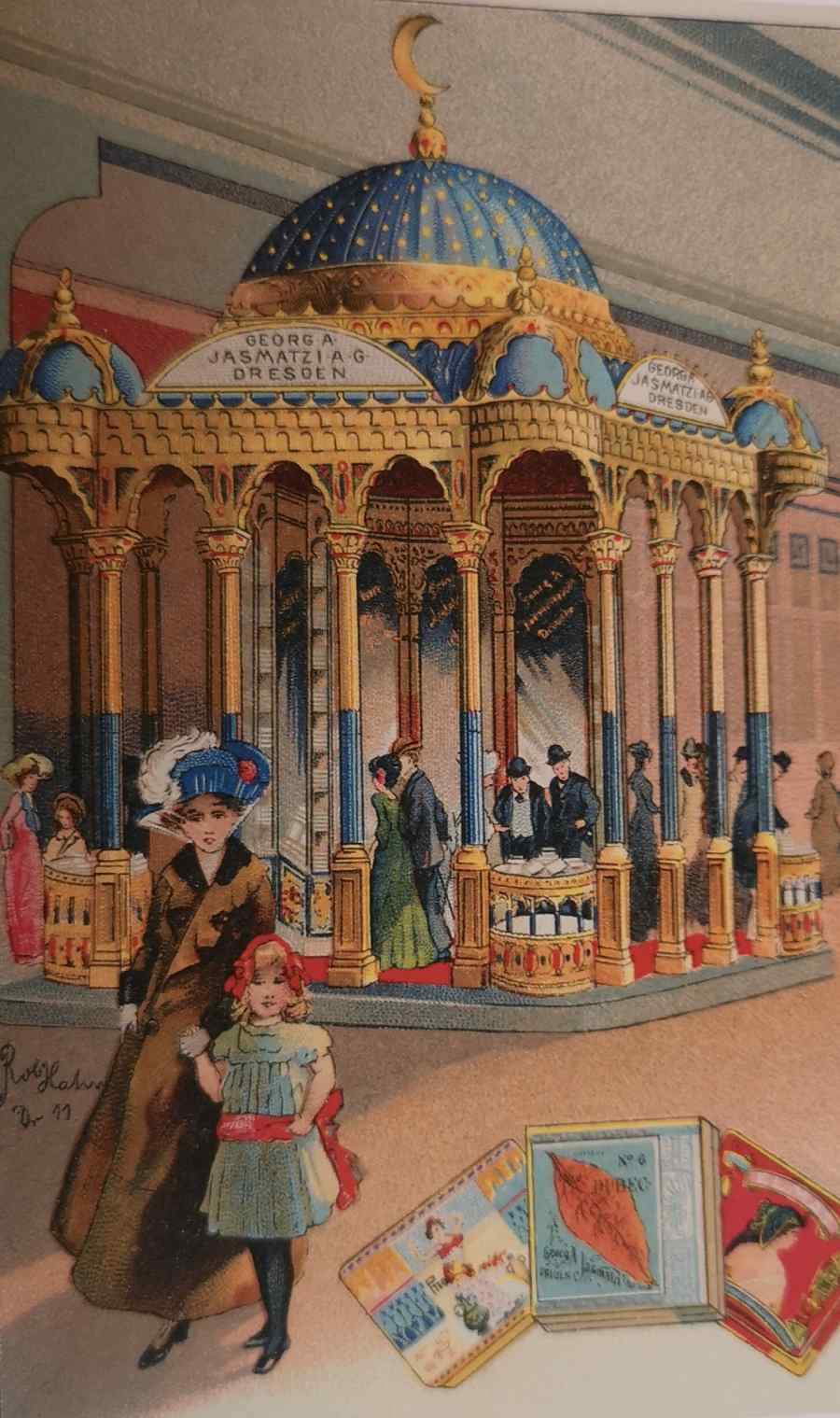

Diese Postkarte zeigt den Pavillon der Jasmatzi-Tabakfabrik auf der Internationalen hygieneausstellung 1911 in Dresden. Quelle: Stadtmuseum Dresden, Repro aus: Tabakrausch an der Elbe

nschein genommen werden kann, ist auf zwei Räume aufgeteilt. In ersten Raum geht um die biologischen „Basics“ der Kulturpflanze und ihre globalhistorische Bedeutung. So wird etwa angedeutet, welchen Stellenwert Tabak für die Indianer hatte. Viele Objekte sind Leihgaben der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen. Bei vielen ist davon auszugehen, dass sie die Zeiten eher nicht überdauert hätten, wären sie nicht von Europäern einst gesammelt worden und in Museen gelandet, so etwa die hauptsächlich aus Bambus und Rattan bestehende Tabakdose aus Britisch-Borneo (heute Sabah, Malaysia). Dieser Part ist relativ „luftig“ gestaltet mit durchgängig nicht genutzten Seitenwänden.

Dagegen wirkt der zweite Teil der Schau im Raum gegenüber wie eine mit Vitrinen und Holzkisten vollgestellte Rumpelkammer. Die Informationen zu den einzelnen Objekten beschränken sich zumeist auf das unumgänglichste Mindestmaß. So groß der Schauwert ist, der Erkenntniswert ist gering. Wer letzteres ändern will, kommt nicht umhin, sich den guten Katalog zu kaufen.

Die Schau konnte de facto nur aufgrund zahlreicher Leihgaben realisiert werden. Etwa die Hälfte der Objekte wurde aus Beständen öffentlicher Museen und Institutionen entliehen, die andere stammt aus Privatsammlungen. Ob ein Musterkoffer für Zigaretten der in der Südvorstadt ansässigen Tabak- und Cigarettenfabrik Sulima F. L. Wolff aus dem frühen 20. Jahrhundert oder eine Werbetafel für die Hauptmarke der Zigarettenfabrik „Monopol“ – stets ist „Privatbesitz Dresden“ vermerkt. Die Firma Monopol war 1875 von Bernhard Lippmann Hurwitz in Eydtkuhnen in Ostpreußen gegründet worden. Er verlegte dann aber den Firmensitz nach Dresden und ließ 1895 in der Blasewitzer Straße 70 eine neue Fabrik errichten.

Werbetechnisch wurde die Heimat, aber auch das exotische „Fremde“ beschworen

Zuhauf fällt der Blick auf Exponate in Gestalt von Zigarettenschachteln und Tabakdosen, die wie auch Produktnamen und Werbeplakate offenbaren, dass es gar nicht genug exotisch-orientalisch hergehen konnte. Es wimmelt von Klischees, aber eben nicht diffamierend meinend, sondern unisono Faszination wie Interesse am „Orient“ bezeugend. So kritisch der Kolonialismus heute gesehen werden kann und muss, von der Begeisterung für den Orient (kulminierend in der Faszination an der Kultur des pharaonischen Ägypten) waren schon Goethes West-Östlicher Diwan getragen wie auch Gemälde diverser Künstler wie Rembrandt oder Ingres. Ein Alleinstellungsmerkmal war der Orientalismus in der Zigaretten-Werbung nicht – die Werbeindustrie bediente sich um 1900 generell gern des Fremden und Exotischen als Blickfang, um die Kauflust der Konsumenten zu steigern. Das Exotische war eben, weil anziehend und nicht befremdend, als Stereotyp in nahezu jedem Kontext einsetzbar.

Dass die Yenidze sich als Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik bezeichnete, ist vergleichsweise bekannt, weniger, dass sich in Dresden auch sonst viele Bezüge zum Orient und speziell zum Osmanischen Reich (mit der Türkei als dessen Zentrum) finden lassen. Die 1871 gegründete Cigarettenfabrik F.L. Wolff GmbH trug den Namen „Sulima“, die Orientalisch-Macedonische Cigarettenfabrik Dresden operierte in der Werbung mit der Abkürzung ihres Firmennamens („Orami“) und die Firma Krieger & Co. gab ihrer Fabrik einen entsprechenden Namen, sie firmierte als „Zigaretten-Fabrik Osmanié“. Neben solchen Fantasienamen wurden in Dresden zudem Firmennamen kreiert, die konkrete orientalische Assoziationen wecken sollten, etwa „Aladin“, „Akropolis“, „Alexandria“ oder „Pharao“, sowie solche, die einen Bezug zur Herkunft ihrer Rohstoffe in sich trugen – beispielsweise „Bulgaria“, „Patras“ oder „Macedonia“.

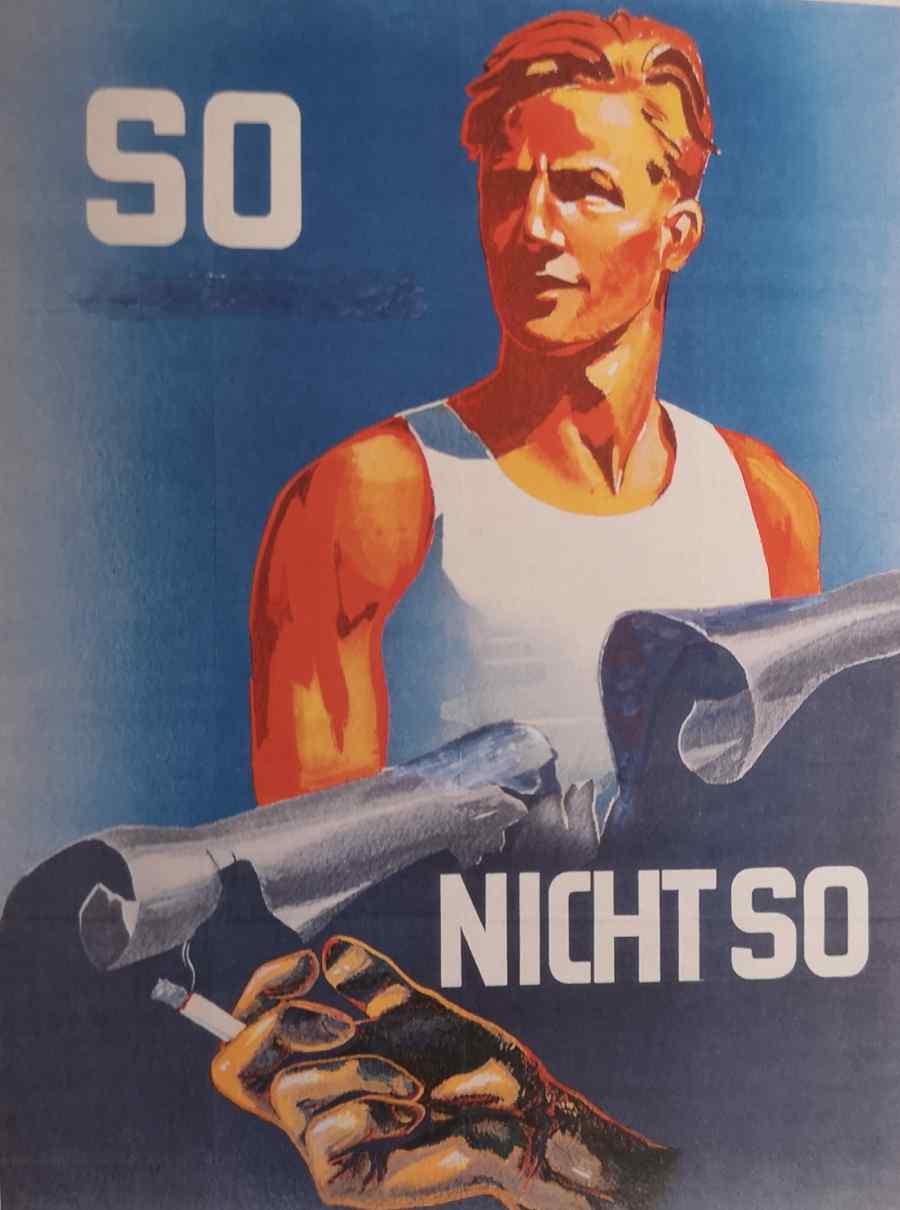

Plakat einer Anti-Tabak-Kampagne um 1939, aus dem nach 1945 das Hakenkreuz herausretuschiert wurde. Repro aus: Tabakrausch an der Elbe

In der NS-Diktatur wurde das Rauchen bekämpft – mäßig erfolgreich

Nicht unter den Teppich gekehrt werden die gesundheitsschädlichen Aspekte des Rauchens. So erinnert die Schau auch an jene Initiativen, mit denen die im Industrieland Sachsen frühzeitig entstandene Lebensreformbewegung sowie die Tabakgegner versuchten, das Rauchen einzudämmen oder ganz aus der Welt zu schaffen. Am Gründungsort des Deutschen Hygiene-Museums und dem Sitz des Bundes deutscher Tabakgegner gelang der früheste Nachweis der Wirkungen des Tabakkonsums auf den menschlichen Organismus. Schon auf der I. Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 in Dresden wurde den Besucherscharen vermittelt, wie schädlich das Quarzen ist. Bekämpft wurde das Rauchen auch im Dritten Reich, was dazu führt, dass heute noch so mancher sich sein Paffen als gelebten Antifaschismus schönredet, weil Hitler und Himmler bekennende Nichtraucher waren. Es gab in der NS-Diktatur massive Einschränkungen in der Werbung: Es durfte das Produkt beworben werden, nicht aber das Rauchen selbst. Es durften keine Frauen adressiert und keine Vorbilder für die Jugend beim Rauchen gezeigt werden. Abgedruckt ist im Katalog ein Plakat einer Anti-Tabak-Kampagne von 1939, das nach 1945 retuschiert wurde, indem zum Beispiel das Hakenkreuz auf dem Sporthemd übermalt wurde.

Die Werbeverbote waren mäßig erfolgreich. Selbst die persönliche Anordnung Hitlers, wonach in den Räumen der NSDAP-Dienststellen nicht geraucht werden durfte, wurde in erheblichem Umfang ignoriert. Ob ein gesunder, erwachsener „Volksgenosse“ rauchen wollte oder nicht, blieb letztlich ihm überlassen. Warum sollte sich das Volk in Verzicht üben, während der Raucher Joseph Goebbels, der Morphinist Hermann Göring und der „Reichstrunkenbold“ Robert Ley (Leiter der Deutschen Arbeitsfront) ihren allgemein bekannten Lastern frönten?

Dresdner Internist Fritz Lickint war Pionier gegen das Rauchen

1939 legte der Dresdner Internist Fritz Lickint mit „Tabak und Organismus“ eine rund 1100 Seiten umfassende Enzyklopädie der „gesamten Tabakkunde“ vor. Dieses Handbuch mit Pioniercharakter, das bereits damals ausführlich auf den tabakbedingten Krebs oder auf die Problematik des von Lickint erstmals so genannten „Passivrauchens“ einging, geriet später in Vergessenheit. Daher gilt heute der US-amerikanische Onkologe Wynder als Entdecker des Kausalkonnexes zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Als im April 1941 an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena mit großem Pomp das „Erste Tabakwissenschaftliche Institut“ eröffnet wurde, traf aus München ein Glückwunschtelegramm ein. Adolf Hitler übermittelte den Versammelten seine „besten Wünsche“ – für die „Arbeit zur Befreiung der Menschheit von einem ihrer gefährlichsten Gifte“.

Lickint war in der von den Nationalsozialisten initiierten Anti-Tabak-Kampagne engagiert, war aber zu keiner Zeit Mitglied der NSDAP. Vor 1933 war er Mitglied im Verein abstinenter Ärzte, dem Tabakgegner-Bund, dem Verein sozialistischer Ärzte (VSÄ) und der SPD, was ihm im NS-Staat zeitweise in Schwierigkeiten brachte. 1939 wurde Lickint als Unterarzt zum Wehrdienst einberufen. Er diente zuerst in einer Sanitätskompanie in Frankreich und später in der Ukraine. Er erkrankte mehrfach an Diphtherie, weshalb er nach seiner dritten Infektion in ein Reservelazarett nach Chemnitz versetzt wurde. Dort arbeitete es bis zum Kriegsende als Internist und Röntgenologe. Bei den Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 wurden sein Haus und seine Praxis zerstört. Nach Kriegsende wurde Lickint 1945 leitender Arzt des Stadtkrankenhauses Weißer Hirsch. Drei Jahre später war er leitender Arzt der Inneren Abteilung des Krankenhauses Dresden, das damals ein Hilfskrankenhaus war, welches zum Stadtkrankenhaus Dresden-Neustadt gehörte. Nach seiner Habilitation über das Thema Saccharin und Organismus bei Georg Wildführ hielt Lickint an der Technischen Hochschule Dresden Vorlesungen über Hygiene. 1951 wurde er zum Professor mit Lehrauftrag für Lebens- und Genussmittelhygiene ernannt. Von 1953 bis zu seinem Tod leitete er parallel dazu als Chefarzt die 1. Medizinische Klinik des Stadtkrankenhauses in Dresden-Friedrichstadt. 1957 wurde Lickint Vorsitzender des Komitees zur Verhütung des Krebses. 1960 verstarb er in Heidelberg an einem inoperablen Hirntumor.

Fazit:

Der Katalogband zu einer Ausstellung im Stadtmuseum über die für Dresden einst so wichtige Zigarettenindustrie ist unbedingt lesenswert, die Ausstellung selbst überzeugt weniger.

Holger Starke (Hg.): Tabakrausch an der Elbe – Geschichten zwischen Orient und Okzident. Michael Imhof Verlag, 216 Seiten mit 245 Farb- und 5 SW-Abbildungen, 24,95 Euro

Kurzüberblick:

- Was? Ausstellung „Tabakrausch an der Elbe“

- Wo? Stadtmuseum Dresden, Landhausstraße

- Wann? bis 1. August 2021, Di. bis So. 10 bis 18 Uhr, Freitags bis 19 Uhr.

- Es gelten die üblichen Vorschriften: Vorab gebuchtes Zeitfenster, tagesaktueller negativer Coronatest.

- Katalog: Holger Starke (Hg.): Tabakrausch an der Elbe – Geschichten zwischen Orient und Okzident. Michael Imhof Verlag, 216 Seiten mit 245 Farb- und 5 SW-Abbildungen, 24,95 Euro

- Weitere Infos gibt es hier im Netz

Begleitprogramm (Auswahl):

- Do. 24.6., 18 Uhr, Führung: „Ein Traum von Exotik – europäische Orientvorstellungen zwischen Harem, Nil und Pyramiden“

- Sonnabendführungen: 5. & 19.6., 3. & 17.7., jeweils 11 Uhr

- So. 6.6., 14 bis 16 Uhr, Stadtrundgang: „Die Tabakgegnersiedlung auf der Leubnitzer Höhe“ (Treffpunkt: DVB-Haltestelle Koloniestraße, Bus Linie 75)

- So 13.6., 14 – 15.30 Uhr, Stadtrundgang: „Fabriken für Zigaretten, Süßwaren und Maschinen an der Zwickauer Strasse“ (Treffpunkt: DVB-Haltestelle Schweizer Straße, Bus Linie 62) Teilnahme jeweils kostenfrei.

Autor: Christian Ruf

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.